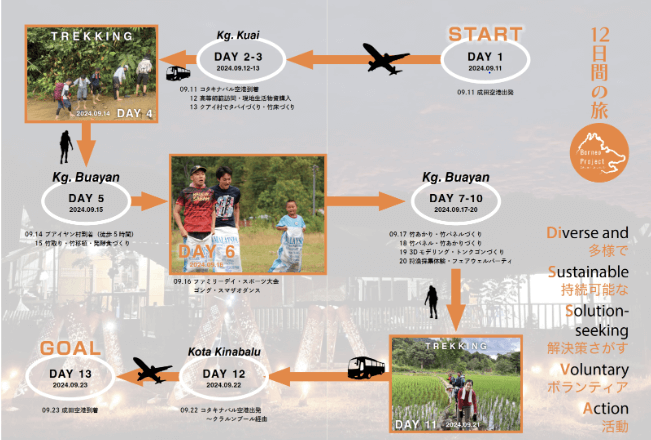

本記事は2024年9月11〜23日にかけて、マレーシア・ボルネオ島で実施した海外協力研修ボランティア活動プログラム「DISSOLVAボルネオプロジェクト」の参加学生がまとめた『トケコム』 vol. 7 (学習院大学海外協力研修プログラム DISSOLVA ボルネオプロジェクト報告書 2024年度)をもとに構成しています。

眞嶋ゼミの学生を中心に運営している「DISSOLVA ボルネオプロジェクト」。2012年に発足し、コロナ禍により現地への渡航は一時中断していたが、2023年からは国際交流協力特別事業が復活。今回で12年目となる。

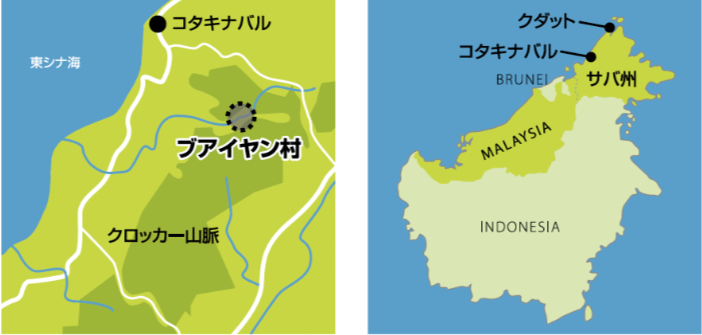

滞在先は、ボルネオ島にある「ブアイヤン村」という先住民族が居住する山村。世界三大熱帯雨林の一つに数えられるジャングルに囲まれた地域だ。

眞嶋教授は「ボルネオ島をフィールドに選んだ理由は、経済発展が著しい東南アジア地域をリードするマレーシアの中でも、今まさに経済成長の影響が社会・文化・環境の各方面に広がり、さまざまな変化を引き起こしている最中にあるからです」と話す。

近年はブアイヤン村でも、ゴムプランテーションやダムの開発、道路の舗装など開発の波が押し寄せつつある。このような急速な社会環境の変化の中で、村民自身の意識変革と村民主導による持続可能性の追求が重要になってきており、そのような状況に寄り添い、村民とともに活動することを通して学生自身の学びにもつなげていくのが本プロジェクトの目的だ。

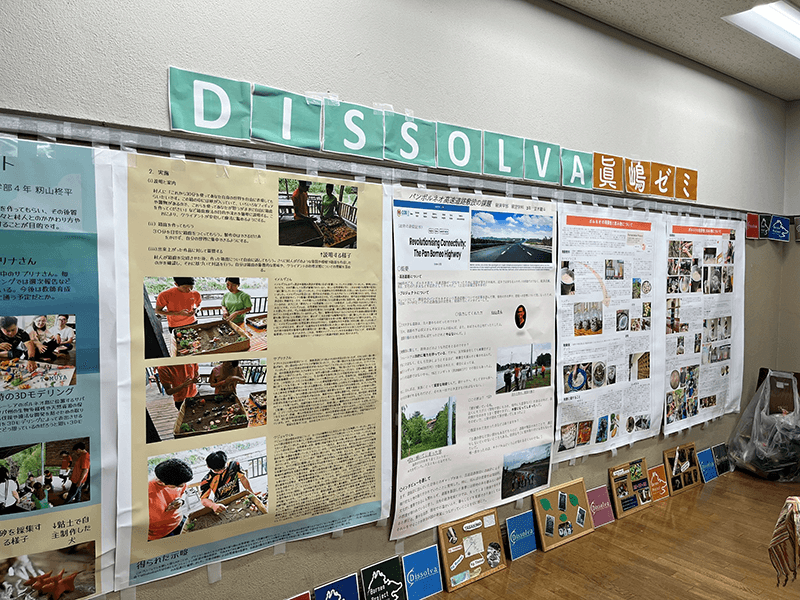

「DISSOLVA ボルネオプロジェクト」では初年度から一貫して、「とけこむ」をコンセプトに掲げている。学生たちは約半年の事前準備を経て、現地活動に出発。そのまとめとして、大学祭で展示発表を行った。

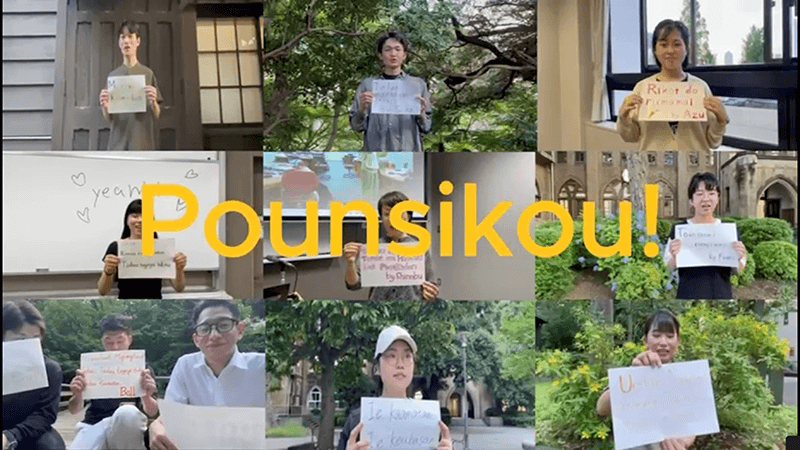

渡航に向けては、オンラインツールを活用した現地とのオンタイム中継で定期ミーティングを行った。毎週進行役を決め、現地の言葉である「ドゥスン語」の挨拶にも挑戦。各プロジェクトで必要となる資材や具体的な活動内容について、現地のリアルタイムな状況を踏まえながら、検討を進めていった。

通称「D-HIKE」と呼ばれる夏山ハイキングを全4回で敢行。高尾山や大岳山など、都内近郊の山々を踏破した。これは現地で予定されているトレッキングや、12日間にもおよぶグループ行動の予行演習になることに加え、施設が不十分な山中に身を置くことで、普段の生活とは異なるブアイヤン村の環境への備えにもなっている。

D-HIKEでの経験を活かし、さらに難易度の上がる八ヶ岳で行われた一泊二日の登山合宿。途中、激しい雨にも見舞われる中、一歩でも踏み間違えたら転倒の危険もあるような難所を全員で支え合うことで絆を深めた。合宿で見つかった課題は、渡航前の最終調整にも大いに役立った。

ブアイヤン村では、チームごとに準備してきたさまざまなプロジェクトを実施。充実の12日間を過ごした。

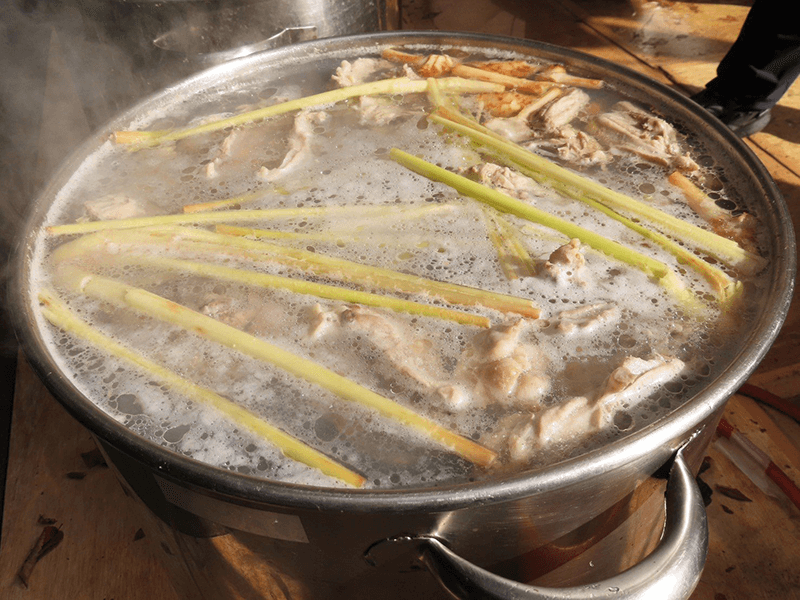

ボルネオ島の伝統的な発酵飲料「タパイ」づくりを通して、異国の食文化への理解と関心を高めることを目指した。まず、山麓のクアイ村で「タパイ」を瓶詰めにして販売している人から話を聞いた。

村の生活では発酵食品に限らず、自らの手で食べ物や飲み物を仕込むことが多い。今回、山奥の活動拠点であるブアイヤン村に入ってからの「タパイ」づくりでは、学生たち自らが手作りしたタパイを絞り出す前のもろみ状態で飲む機会があった。その時に使った特製の篠竹ストローも村人の手作りで、小さなスリットから液体だけが入る仕組みになっていた。

このプロジェクトを担当した上岡鈴奈さん(経済学科3年)は「食材を自らの手で取り、作り、その過程を経て初めて飲食することができます。日本では言葉だけになっていた『いただきます』が、村では熱のこもったものに変わっていたのが手に取るように分かりました」と話す。

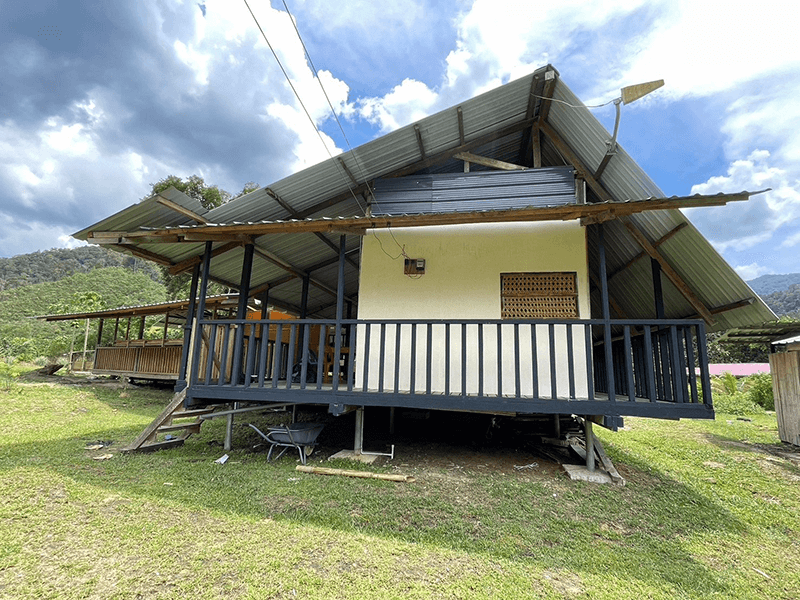

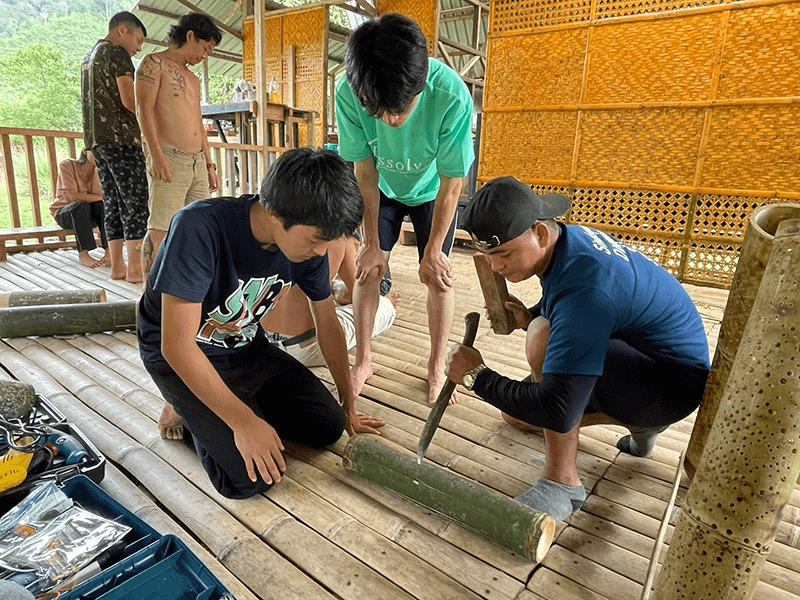

ブアイヤン村には、2013年にエディンバラ大学建築学科の学生と共同で建設した「生物文化遺産の家(通称:ビオブダヤ)」というコミュニティ施設がある。そこに設置されていたバンブーパネルの補修が急務となったことから、ボルネオ島に伝承される竹あみの技術を学んだ。

このプロジェクトを担当した倉田仁子さん(経済学科2年)は、こう話す。

「現地では竹あみができる人が減少している現状や、伝統文化が衰退している現実に直面しました。伝統文化を守り継承することの難しさは、日本に限らず世界中で共通する課題です。しかし、希望を感じたのは、竹あみに興味を持ってくれた村の中学生が、初めての体験にもかかわらず非常に上手に竹をあんでいたことです。その技術の高さに驚かされると同時に、次世代が伝統文化に興味を持つきっかけを提供できたことをうれしく思いました」

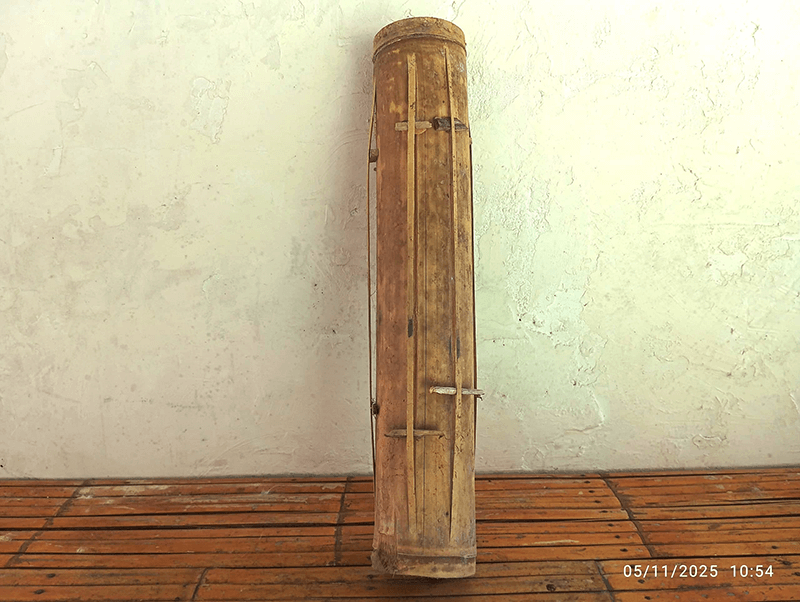

ボルネオ島の先住民たちは、古くから重要な儀式に楽器を用いてきた。彼らにとって、楽器はアイデンティティである。ビオブダヤでの竹楽器「トングゴン」の制作を通して、異文化理解を深めた。

完成したトングゴンは村のお母さんにチューニングをしてもらった。ビオブダヤに吊り下げられて設置されていた「ゴング」を奏でて夜な夜なセッションを行った。

このプロジェクトを担当した政田幸輝さん(経済学科3年)は「自分の予想に反して、村の若者たちが伝統文化の担い手として積極的に関わっていることを知り、将来性を感じました」と話す。「今回は規模としては小さかったので、来年は全体を巻き込んで、プロジェクト自体が村の財産になるようなものにしたいです」と意欲をのぞかせた。

毎年11月に行われる大学祭では、現地活動の展示報告を一つの目標に取り組んでいる。出店では鶏麺「ソトアヤム」を販売し、好評を博した。

この活動において、眞嶋教授が大切にしているのは「現地の若者たちがイニシアチブをとれること」だ。もちろんゼミ生の学びのためという側面もあるが、何よりも村民コミュニティ全体で、地球上の貴重な熱帯雨林の自然環境保護の担い手としての自覚を持ちつつ、変化する社会環境下で生活を成り立たせていくために試行錯誤している。

12年目となる今回は、かつて小学生だった村の子どもたちも20歳を過ぎて、OB・OGとして手伝いに戻ってくる場面があった。村の若者たちに寄り添い、活動を継続していくことが、先住民農山村の未来共創につながるという手応えをつかめた。

ただ、彼らは口を揃えて「DISSOLVA の現地活動にもっと参加したいけれど、今は仕事が忙しくて長居はできない」と残念がっていた。つまり、ブアイヤン村の若者たちにとっても、ゼミ生の受け入れは「ボランティア活動」なのだ。このようにボランティアには互換性と互恵性がある。

眞嶋教授は「グローバル化が進む現代において、物理的な世界の広さは縮まったけれど、心の距離はどうだろうか?」と、学生たちに問う。そして、「己を見据え、異文化を異とせず、自己と世界の間を自由自在に行き来して、最果ての地に住む生身の人間に共感する力」を育んでほしいと願っている。

広い視野に立ち、世界を見渡すこと。自分の外側に関心を向け、大胆に越境すること。その実践ともいえる「 DISSOLVA ボルネオプロジェクト」の挑戦は、これからも続く。

※学年は『トケコム』 vol. 7 掲載当時のもの。