他大学の付属高校に通っていたものの、学習院大学へ進学したという中澤さん。どのようなところが魅力に映ったのか。学生時代を振り返っていただきつつ、現在のお仕事についてうかがった。

高校生の頃、いろいろな大学のオープンキャンパスに行く中で、学習院の「すべての学部が1つのキャンパスに入っているところ」にとても惹かれました。一目惚れと言ってもよいかもしれませんね。緑豊かな落ち着いた雰囲気も魅力で、「絶対にここに行きたい」と思いました。

経済学部を選んだのは、社会がどのように回っているのかを学んでみたいと思ったのが一番の理由です。また、「経済学」は学びの幅が広いので、入学後に興味が変わったとしても、自分の学びたいことが見つかる環境だと思いました。

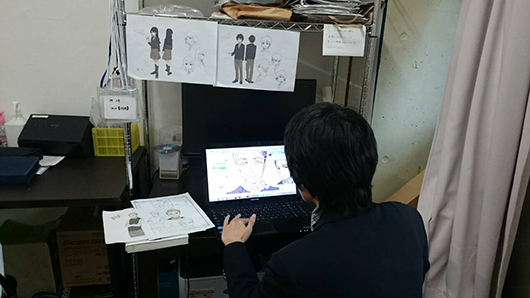

メインで活動していたのは「アニメーション研究会」です。研究会といっても、アニメを鑑賞・批評するだけでなく、実際に制作もします。半年に一度、他大学のアニメーション研究会と合同で、各校が作ったアニメの上映会も行っていました。

30人ほど所属していたのですが、まずは絵が得意な人が原画を描きます。それをスキャンしたら、編集ソフトを使って、パラパラ漫画のようにつなぎ合わせ、キャラクターを動かしていきます。そこに声を吹き込み、BGMや効果音をのせます。これがアニメ制作の基本的な流れです。それぞれの得意を活かしながら、全員で力を合わせて取り組んでいました。

クリエイティブな活動なので、時には互いの主義主張をぶつけ合うこともありました。しかし、期日までに納得のいく映像を仕上げるために、チームで協力して、1つの物事を進めていくという体験は、今の仕事にも役立っていると思います。

ほかにも、「学生相談所」というオープンキャンパスなどの支援をする団体にも所属していました。自分もオープンキャンパスがきっかけで学習院に入りたいと思ったので、適任だったかもしれません。「学習院には良家の子女しかいない」と思われがちかもしれませんが、そういう方々も含めて多種多様な人がいますし、人の良さも魅力なので、それを伝えたいなと思って取り組んでいました。

学生時代に精力的に取り組んでいた「アニメ制作」の現場を就職先に選んだ中澤さん。学習院での学びは、仕事をする上でどのように活かされているのだろうか?

新卒でアニメ制作会社に就職しました。アニメは日本を代表するコンテンツですし、二次的に展開できる領域の幅が広く、今後の市場の広がりにも期待できます。配属先は「ライツ管理課」と呼ばれる部署で、作品の契約や著作権に関わる業務に携わっていました。

仕事をしていく中で、コンテンツの始まりが漫画やライトノベルといった出版物であるケースがとても多いことに気がつきました。1つのコンテンツを映画やアニメ、ゲームやグッズなど、さまざまな媒体を組み合わせて二次的に展開していくことを「メディアミックス」と言いますが、出版物がその主要な供給源(=基軸)になっています。そのため、次第に「コンテンツの始まりからメディアミックスの広がりに携わりたい」と思うようになり、出版部門がありアニメもプロデュースしているKADOKAWAへの転職を決意しました。

私が所属しているKADOKAWAアニメ事業局では年間40作品以上のアニメーション映画を生み出しているので、数が多いこと自体も大変なのですが、契約や権利処理は一歩間違えるとその後の展開に大きな支障をきたすため、中途半端な仕事は絶対にできません。自分たちが作った契約書がビジネスの設計図となって、多くの作品が国内だけでなくグローバルに展開されていくのを見ると、とてもやりがいを感じますね。

ゼミで培った「独創的なテーマを見つけ、それを説得力をもって検証していく姿勢」は今の仕事にも活きていると思います。私は西村淳一教授のゼミに所属していたのですが、西村ゼミは産業組織論を主な専門分野としているものの、先生のお人柄もあり、ゼミ生が関心のある研究テーマを比較的自由に設定することができます。当時はアニメーション研究会の仲間たちも多く在籍していたので、彼らと一緒に「映画の興行収入の決定要因」というテーマで研究をしていました。

論文を執筆していくには、すでに世の中にある統計データを活用して分析に取り組むことも多いと思います。しかし、既存のデータを用いることは研究としてのオリジナリティや新規性を得にくいため、西村先生は「先行研究の調査を踏まえて、独自性のあるテーマ設定とその分析のためのデータ構築に取り組むこと」を強調されていました。

そのため、設定したテーマの分析に必要なデータを自分たちで集めていくことから研究をスタートしていきました。例えば、映画のエンドロールを見てスタッフの人数を数えたり、監督や脚本家などのメインスタッフの属性値(年齢や参加作品数など)を調べたり、時には徹夜もしながら、集約した1つひとつの数字に向き合い地道に検証していきました。

西村先生は学生との距離が近く、普段は「お兄ちゃん」のような存在です。ただし、授業やゼミになると鋭い指摘がたくさん飛んできて、ドキッとさせられることも多くあります。ゼミ合宿で温泉に行った際も、昼間は真面目に研究テーマを発表して、講評を受けるのですが、夜は先生も一緒に楽しくお酒を酌み交わしながら、ざっくばらんに交流していました。メリハリが効いているからこそ、今の仕事にも結びつくようなアニメに関する研究に集中できたのだと思います。

西村ゼミでは毎年12月にOBOG会があり、西村先生をはじめ、先輩・後輩と会う機会があります。私が所属していた当時は全員合わせても20人程度でしたが、今では100人ちかい大所帯になってきています。卒業生が在学生に対して就職活動のアドバイスをするなど、とても有意義な場です。現役のゼミ生と話ができるのも新鮮で、毎年楽しみに参加しています。

また、西村先生から声をかけていただき、私も学生の頃に受講していた「産業組織論」の授業で「アニメ産業のビジネス構造」について経済学部生に向けて講演する機会をいただきました。ゲスト講師としてビジネスを通じて得た自分の経験を後輩に伝えることができ、とても貴重な体験でした。

やはり、すべての学部が1つのキャンパスに集まっていることが一番の強みだと思います。学部によってキャンパスが分かれている大学が多い中、学習院なら文系も理系も同じキャンパスで学ぶことができます。それゆえに学部の垣根を超えた交流も生まれますし、刺激も多い環境です。

経済学部に限って言えば、学生のうちに経済社会に関わる事象を俯瞰的に議論できるのはとても有意義だと感じます。ビジネスがどう回っているのか、ミクロ・マクロの両面から捉えることができます。どんな職種にとっても、切っても切り離せない実学を学べるのは経済学部ならではです。

勉学に励むことも大切ですが、さまざまな交流を大切にしてほしいと思います。社会に出ると、学生時代の交友関係は貴重ですし、OBOG会では絆の強さを実感しています。学習院は少人数だからこそ関係性を築きやすいので、ぜひ積極的に輪を広げてみてください。

私はどちらかというと真面目な性格ですが、学習院はそんな自分がとても居心地良く過ごせる環境でした。落ち着いた雰囲気の中で、多くのことを吸収できる場所なので、そういう人にこそ、ぜひ来ていただきたいと思います。

学生時代から自分の興味を大切にしながら、仲間とともにアニメ制作に打ち込み、現在は世界に向けてコンテンツを発信している中澤さん。そのクリエイティビティの根幹には、すべてのビジネスに通じる「経済学」という基礎があった。