【研究成果・共同プレスリリース】3D仮想現実ナビゲーションでアルツハイマー病の超早期変化を発見 ― 血液アルツハイマー病指標と組み合わせたスクリーニングの有用性を実証―

2025.09.11

3D仮想現実ナビゲーションでアルツハイマー病の超早期変化を発見

―血液アルツハイマー病指標と組み合わせたスクリーニングの有用性を実証―

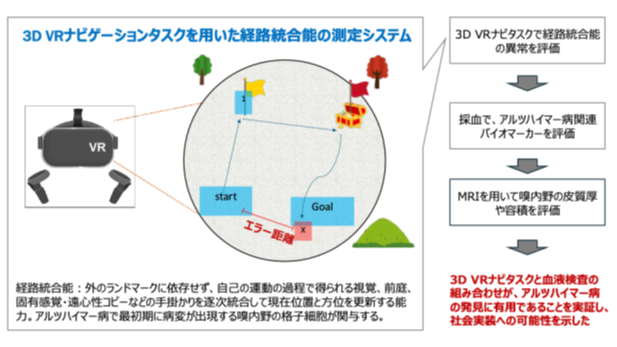

藤田医科大学、学習院大学、滋賀医科大学、量子科学技術研究開発機構、大阪公立大学、東京都立大学、名古屋大学の共同研究グループは、3D仮想現実(VR)ゴーグルを使って自己運動情報から現在位置を推定する能力「経路統合能※1」と、アルツハイマー病(AD)に関連するバイオマーカー(p‑tau181※2、GFAP※3、NfL※4 など)を測定しました。健常成人111名を対象に、経路統合能の評価とバイオマーカーの関連性を検証しました。その結果、経路統合能の誤差(エラー距離)は年齢や血液中のp‑tau181、GFAP、NfLが関係することがわかり、多変量解析ではp‑tau181とGFAPが独立した説明変数でした。機械学習ではp‑tau181が最重要予測因子であり、経路統合能の誤差だけで高いp‑tau181(≥2.2 pg/mL)をAUC※5 0.86、感度91.7%、特異度77.8%で識別できました。この研究は3D VRナビゲーション検査と血液検査を組み合わせることで、超早期のアルツハイマー病のスクリーニングに有用である可能性を示しました。

本研究成果は、Frontiers in Aging Neuroscience(2025年8月20日公開)に原著論文として掲載されました。

論文URL: https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2025.1571429/full(オープンアクセス)

研究成果のポイント

- 3D VRナビゲーション機器で評価したエラー距離は、ADで上昇することが知られているp‑tau181、GFAP、NfLおよび年齢と有意に関連することを証明しました。

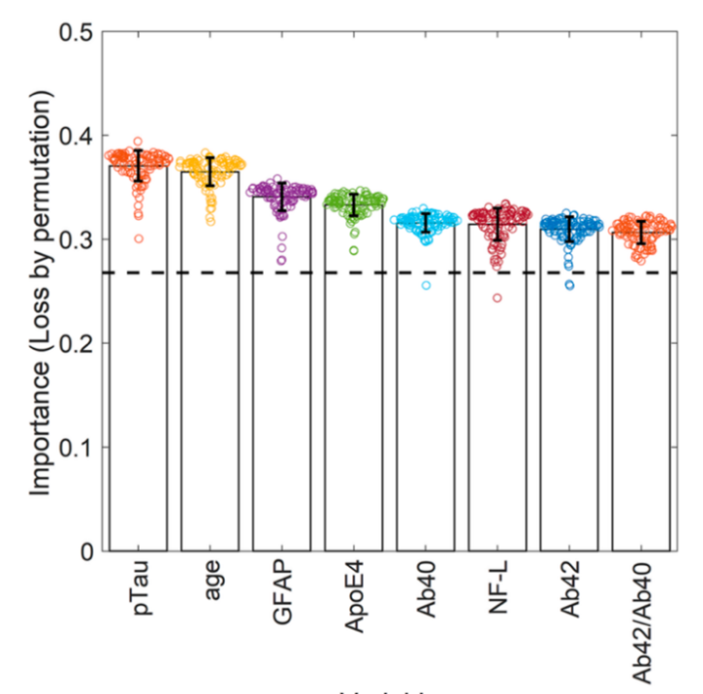

- 多変量解析ではp‑tau181とGFAPが独立因子で、機械学習ではp‑tau181が最重要予測因子でした。汎化性能は正解率74で、医療検査の性能を測る物差しであるAUCは 0.73と合格点レベルでした(一つ抜き交差検証)。

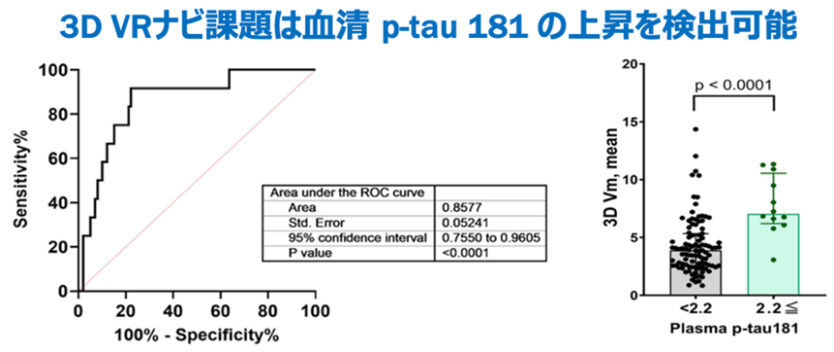

- 経路統合能の誤差のみでp‑tau181の上昇を(≥2.2 pg/mL)、AUC 0.86 (100人中およそ86人を正しく見分けられる水準)、感度7%、特異度77.8%(ROC解析)とかなり信頼できるレベルで識別できました。

- MRIを用いて検討した嗅内皮質厚は年齢、エラー距離と負の相関を示しましたが、年齢調整後には有意差は消失しました。このことから構造変化より先行する機能変化を捉えた可能性が示唆されました。

- 非侵襲・短時間・低負担の3D VRナビゲーション検査と血液バイオマーカーによるADの超早期変化に気づくことができるスクリーニング戦略を提案しました。

背景

ADの最初期病変は、嗅内野※6へのタウ沈着から始まることが知られています。また、嗅内野は経路統合能を担います。従来は、海馬が担う記憶などに関する高次脳機能試験がADに気づく検査として使われてきましたが、経路統合能を評価できる検査方法を用いることで海馬に病変が及ぶ前にADに気づくことができる可能性があります。本研究は経路統合能を評価できる3D VRナビゲーション課題を用い、血液AD関連バイオマーカーとの関係を調べました。

研究手法・研究成果

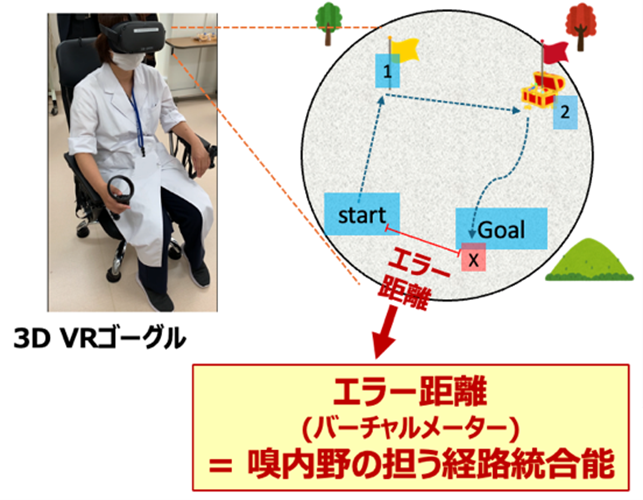

健常成人111名(22-79歳)に対し、3D VRナビゲーション課題を実施しました。この課題では、周囲の景色の情報がほとんど無い20バーチャルメーターの円形アリーナ内で1→2→出発点に戻るという試行を3回行い、その平均をエラー距離としました。

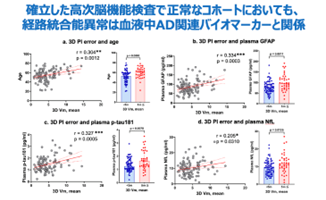

また、一般的な高次脳機能検査、MRI、血液検査を同時に実施しました。血液検査では、AD関連バイオマーカーとして、p‑tau181、GFAP、NfL、Aβ40/42、APOE ε4を評価しました。結果としてエラー距離は年齢、GFAP、p‑tau181、NfLと正の相関を示しました(図1)。

多変量解析では、p‑tau181とGFAPが年齢とは独立してエラー距離と関連し、ロジスティック回帰でもp‑tau181がエラー距離と有意に関連していました。機械学習では、線形サポートベクターマシンが最良で(AUC 0.73)、変数の重要度の検討ではp‑tau181が最大でした(図2)。

ROC解析では、エラー距離はAD症例で認めるp‑tau181の値である2.2 pg/mL以上の識別能が、AUCで0.8577を示しました(図3)。

MRIでは、嗅内野の皮質厚は年齢およびエラー距離と負の相関を示しましたが、年齢調整後は有意な関係は消失しました。

今後の展開

- エラー距離の年次変化を検討し、その特徴と意義を明示します。

- ベースラインにおけるエラー距離の異常が1-2年後の脳萎縮を予測できるかを前向きに検証しています。

- タウPET所見と経路統合能や血液バイオマーカーとの関係を明らかにし、エラー距離の意義をより明らかなものとするように研究を進めています。

- 今後、これらの結果を踏まえ、社会実装を図り、誰でも受けられる非侵襲的スクリーニングの実現を目指します。

用語解説

※1 経路統合能

外のランドマークに依存せず、自己の運動の過程で得られる視覚、前庭、固有感覚、遠心性コピーなどの手掛かりを逐次統合して現在位置と方位を更新する能力。嗅内皮質の格子細胞が関与。

※2 p‑tau181

リン酸化したタウタンパク。血液で測定可能であり、ADの病理を有すると2.2 pg/mL以上に上昇するとされる。

※3 GFAP

アストロサイト由来のタンパクで、ADではアミロイドβの蓄積に伴って血液中で増加することが知られている。

※4 NfL

神経フィラメント軽鎖。神経変性の全般指標で、ADで上昇することが知られている。

※5 AUC

ROC曲線下面積。診断性能(1に近いほど高い)を表す指標。

※6 嗅内野

海馬と密接な関係を持ち、特に内側嗅内野は経路統合能を担う。AD初期に病理が出現。

本研究は AMED課題番号 JP21wm0425016、同JP22dk0207055の支援を受けて行われました。

文献情報

論文タイトル:Virtual reality navigation for the early detection of Alzheimer's disease

著者:島さゆり1、大嶽れい子1、水谷泰彰1、建部陽嗣2、小池力3、笠井淳史4、Epifanio Bagarinao5,6、川畑和也1,7、植田晃広1、伊藤瑞規1、畑純一8、石垣診祐9、吉本潤一郎10、外山宏11、徳田隆彦12、高島明彦3、渡辺宏久1,7

所属:1 藤田医科大学 医学部脳神経内科学

2 量子科学技術研究開発機構(研究当時)

3 学習院大学 理学部生命科学科(研究当時)

4 MIG株式会社

5 名古屋大学大学院 医学系研究科

6 名古屋大学 脳とこころの研究センター

7 藤田医科大学 精神・神経病態解明センター

8 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科

9 滋賀医科大学 神経難病研究センター

10 藤田医科大学 医学部医用データ科学

11 藤田医科大学病院 放射線科

12 量子科学技術研究開発機構(現在は大阪公立大学に所属)

掲載誌:Frontiers in Aging Neuroscience(Original Research)

掲載日:2025年8月20日

DOI:10.3389/fnagi.2025.1571429(オープンアクセス)