学習院大学の留学生と国際交流

国際センター

2025.07.23

魅力あるプログラム 統合知 在学生

国際センターに行くのはどんなとき?留学や海外研修を考えたとき、というイメージが強いかもしれません。しかし、国際センターがサポートするのは海外に行く日本人学生だけではありません。学習院大学で学ぶ留学生のサポートや日本人学生と留学生をつなぐ様々な国際交流イベント等も行っています。

今回は学習院大学の国際交流や留学生サポートについて国際センターにお話をうかがいました。

学習院大学にはどのくらい留学生がいるの?

学習院大学では、2025年5月1日現在、170名の留学生が学んでいます。

海外の協定校から毎年4月と9月に受け入れ、半年〜1年間在籍する「協定留学生」が39名。欧州やオセアニア、アジア圏等、様々な国から来ています。また、外国人入試または一般入試を経て入学した「私費留学生」が131名。私費留学生は、一般学生と同様に、学士号・修士号・博士号取得を目的として、学部生は4年間、院生は2〜3年間在籍します。こちらは多くが中国、韓国など、アジア圏の出身者です。

留学生のサポートはどんなことをしているの?

授業料減免や学内外の奨学金申請、査証(ビザ)の更新手続き等事務的なことから住まいの紹介等生活のサポートも行っています。また、国際センターは、学業でも生活でも留学生が何か困ったときに相談先としておそらく最初に思い浮かべるところで、相談対応は大きな部分を占めています。内容によっては国際センターから他部署に引き継いだり、連携することもあります。困りごとは留学生それぞれなので、一人ひとりに寄り添った丁寧な対応―これは留学生に対してだけではありませんが―を大切にしています。

他にも留学生向けに日本の伝統文化に触れる機会の提供として、日帰り研修旅行と伝統芸能鑑賞教室をそれぞれ春秋2回、企画しています。研修旅行は留学生が個人ではなかなか行くことのできない東京近郊に貸し切りバスなどで出かけます。今春の伝統芸能鑑賞教室は雅楽を取り上げました。これまでは能楽や歌舞伎鑑賞が多かったのですが、雅楽は初めてです。しかも今回は公演者の先生と国際センターの「雅楽に関心を持つ機会を留学生だけでなく日本人学生にも提供したい」「雅楽を通じた留学生と日本人学生との国際交流の機会をつくりたい」という思いが一致し、特別に日本人学生も参加可能としました。(👉雅楽鑑賞教室の様子は後ほど)

留学先として学習院大学の魅力は?

学生数が9,000名ほどの学習院大学は、大規模大学と比べて留学生の人数も多くはありません。そのため留学生向けのイベントへの参加も比較的容易で、様々なことを体験できるたくさんの機会があります。この規模だからこそ「大勢の中の一人」ではない本当に身のある交流ができ、安心して学べる学習院大学は、日本人学生との自然な交流機会が多いのが特徴です。特に協定留学生にとっては、日本語を使用する場面も多く、日本語習得や日本人学生への理解を深める機会に恵まれていると思います。今でも時折、かつての留学生が来日時に訪ねてきてくれることがあります。それは彼らにとって学習院大学で過ごした日々が、とても充実したものであったからこそと思うのです。国際センターが留学時の彼らの支えのひとつであったかと思うとうれしいですね。

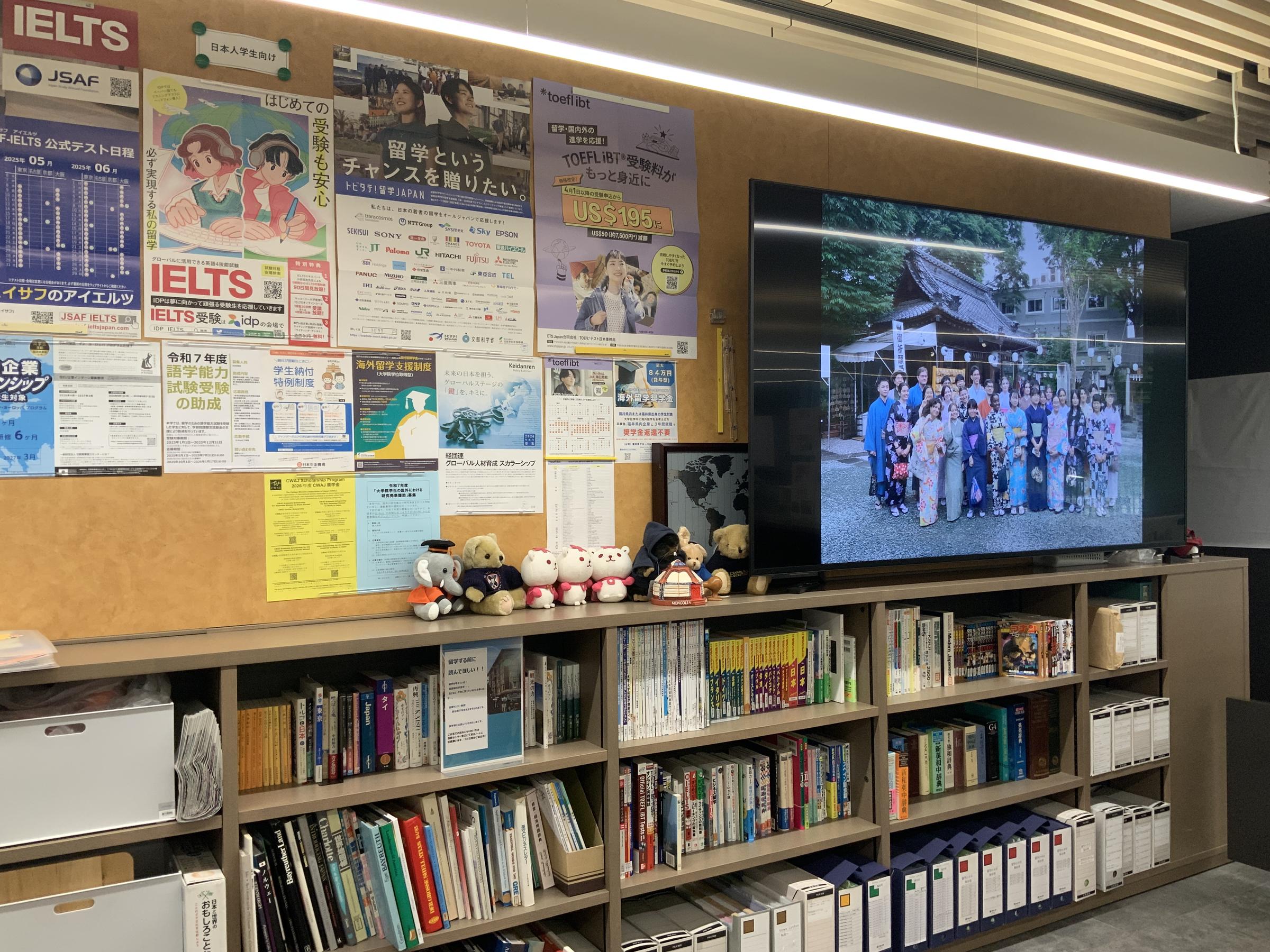

もちろん自然に任せるだけでなく、国際センターでは留学生と日本人学生の交流のきっかけづくりにも力を入れています。日本人学生にはボランティアを募集し、留学生の学生生活や交流行事、イベント等のサポートをお願いしています。また、日本人学生が外国語をアウトプットできる場として定期的に開催している「チャットルーム」では、留学生が先生となります。また、学生ボランティア団体が留学生と交流するイベントもお昼休みに開催しています。

国際センターの学生ラウンジでは、留学生と日本人学生が一緒に勉強をしたり、談笑したりと、日常的に親しく交流しています。まだ足を運んだことのない学生は留学する人もしない人も、気負わず、ぜひ国際センターを覗いてみてください。その一歩はきっとみなさんの視野を広げ、グローバルな視点につながることでしょう。

留学生向けイベント 雅楽鑑賞教室

6月21日(土)、学習院創立百周年記念会館小講堂で、留学生向け伝統芸能鑑賞教室として三田徳明雅楽研究會による「雅楽鑑賞教室」が開催されました。

三田徳明雅楽研究會の活動は、伝統雅楽の実技研究、文献研究、普及公演、古典曲の復興・上演、海外の研究機関との国際共同研究など多岐にわたり、現在は日本国内のみならず<雅楽の故郷>である中国・台湾・ヴェトナム・韓国など、アジア諸国で活動しています。研究会代表の三田 徳明先生は、本学の卒業生であり長く非常勤講師もされていました。

本来、伝統芸能鑑賞教室は留学生向けイベントですが、今回は日本人学生にも雅楽に関心を持ってもらいたい、さらにこれが留学生と日本人学生との交流の機会になればとの思いから、留学生と日本人学生が約20名ずつ参加しました。

鑑賞教室は演奏と三田先生のレクチャーとで進みます。雅楽の歴史や雅楽を演奏する楽器の持つ意味等、おそらく日本人学生もほとんどが知らないことだったのではないでしょうか。最後に演じられた舞楽「蘭陵王」に関連して、伝来元の地で今はもう失われてしまった曲や舞が、伝来先の日本では1200年を経てもなお伝えられており、日本の雅楽から舞の意味の再発見や復元が行われているそうです。

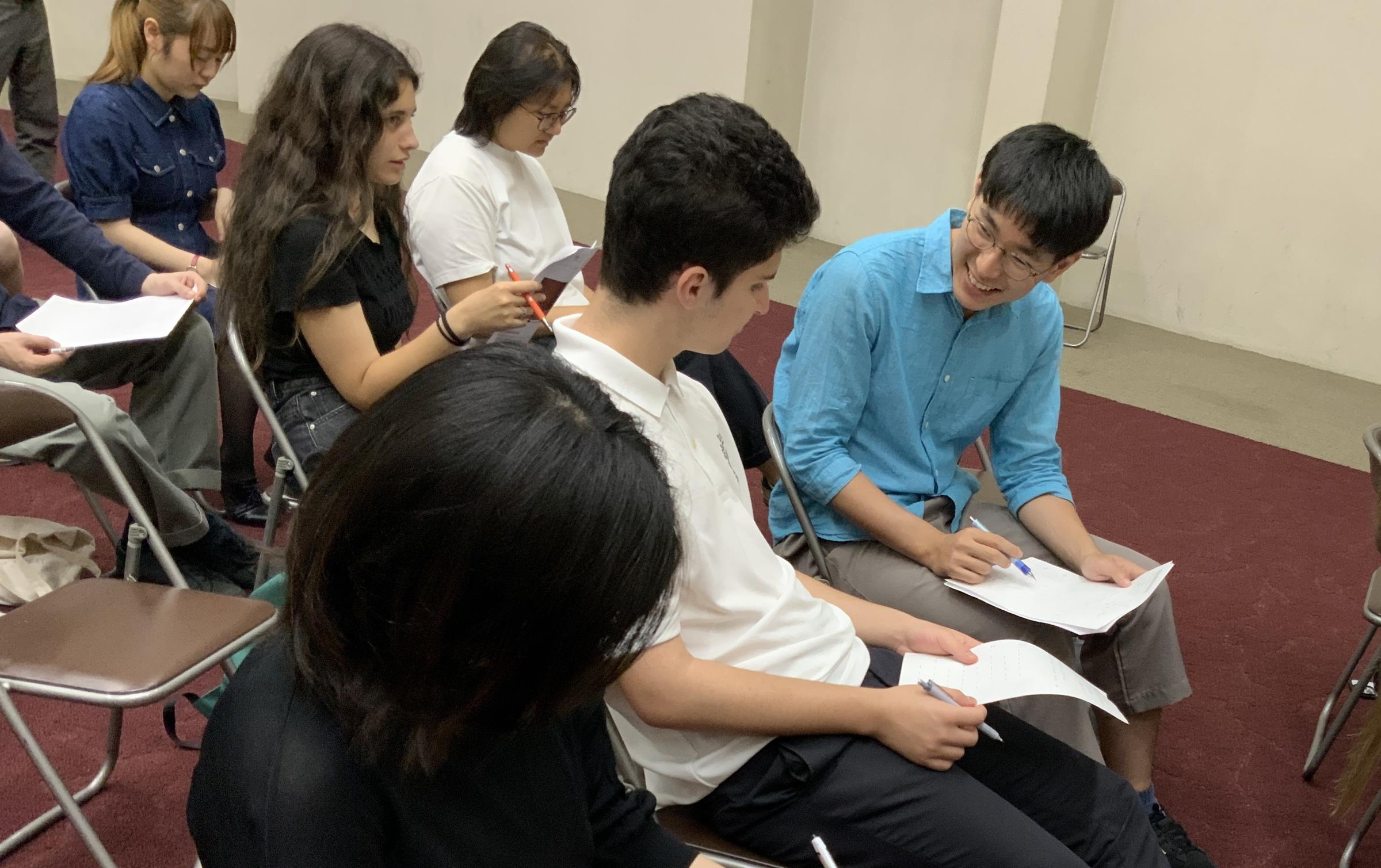

ワークショップでは、雅楽の曲に合わせて歌う「今様」を実際につくる体験をしました。「今様」は平安時代中期から鎌倉時代にかけて流行した歌謡の一種で、当時の最先端の流行歌。貴族から庶民まで幅広い層に愛好されたそうです。参加者は各自七五調の4句の歌詞を考えます。この日初めて会った学生たちも、席の近い者同士、留学生が日本人学生に言葉を質問したり、作品を見せ合ったり、和気あいあいとした雰囲気でした。今回は作品の中から先生が一つを選び、「越殿楽」の旋律に合わせてみんなで歌ってみます。選ばれたのはフランスからの留学生のこの作品。

あじさいはもう かれてゆき

なつかぜとおり こもれびに

よあけからさく あさがおよ

まつのかおりが しずみゆく

演奏後の質疑応答でも活発なやり取りが行われ、鑑賞教室は盛況のうちに終了しました。

参加した学生の声

・It was really nice and impressive, I really enjoyed the song of the instrument and the way he sings.

・I learned seriously Japanese culture for the first time. I think I should learn various Japanese culture as Japanese.

・雅楽は映像で見たことはあったのですが、実際に生で見たことはなかったので、迫力に圧倒されました。先生のおっしゃっていた継承者が減っているから、もっと多くの人に触れてもらいたいという言葉に感心しました。私自身、日本文化への興味が低かった部分もあるので、もっといろいろな芸能に触れていきたいと思います。今回は本当にありがとうございました。

・初めて雅楽を鑑賞し、非常に貴重な経験となりました。講師の方の解説もとても分かりやすく、ただ鑑賞するだけでは得られない歴史の知識や教養を学ぶことができました。自分の趣味として雅楽の鑑賞を選択肢に入れたいと思います。今回、このような素晴らしい機会をご提供くださり、ありがとうございました。またこのような機会がありましたら、ぜひ参加させていただきたいです。よろしくお願いいたします。

・芸に明るくないので解説付きということで参加させていただきました。音色が心地よく、とても楽しかったです。国際的な繋がりによって舞の意味が再発見されたことを素敵だと思いました。型を意識することの重要性がわかりました。自分が学んでいる分野でも重要な考えだと思います。自分のスタイルを見直すきっかけにもなる、たくさんのことを学べた会でした。ありがとうございました。