学習院大学 社会福祉研究会~としま地域未来塾(水曜教室)~

社会福祉研究会

2025.04.23

社会・地域貢献 課外活動 在学生

学習院大学の文化系公認団体として、ボランティア活動をする社会福祉研究会。

2024年度からは目白キャンパスの大学の教室を使用して、豊島区の「としま地域未来塾(水曜教室)」での学習支援を行っています。

この「としま地域未来塾(水曜教室)」の話を中心に、代表の小舟稔和さん(経済学部3年生)と、小櫃美風さん(文学部4年生)にお話をききました。

社会福祉研究会への入部のきっかけ

小舟:私は、子どもと関わることが好きだったのですが、高校まではなかなかそのような機会に恵まれませんでした。大学に入学して新しいことを始めたいと考えた際に、当時はコロナ禍だったため社会福祉研究会の先輩方が公開していたSNSを見て存在を知り、入部しました。

小櫃:私は、両親が福祉関係の仕事やボランティア活動をしていたので、小さなころからボランティア活動を身近に感じていました。大学に入ってすぐに社会福祉研究会として実際に支援先で活動する体験会に参加して、そのまま入部しました。

社会福祉研究会の主な活動内容

主な活動は、児童養護施設で親元を離れて生活する子どもたちに寄り添うものです。週に一度、1時間ほど、子どもたちの勉強をみたり一緒に遊んだりしています。基本的に入部時から引退するまでの3年間、同じ子どもと関わりますので、何かのときには相談してみようと子どもたちに頼られる存在になれればという思いで活動しています。

お互いに最初は緊張しますが毎週時間を共にしていくうちに、少しずつ少しずつ打ち解けていき、3年間の活動が終わるころには子どもたちの心身の成長を感じることができます。

従来の活動に加えて、としま地域未来塾(水曜教室)を始めた経緯

近年、少子化の影響もあり児童施設に入所する子どもが減っています。そのこと自体は社会的にはとても嬉しいことです。それならば、児童養護施設での活動に充てていた力のいくらかを、今新たに起こっている問題解決に向けられるのではと考えました。

当研究会は課外活動なので、できるだけ部員の負担が大きくならないキャンパス内でできて、かつ地域の役に立てることはないかと大学の学生センターに相談したのが2024年3月でした。

そこで紹介された豊島区教育委員会放課後対策課を訪れ「社会福祉研究会の活動で地域の役に立てること等あれば、活動させてもらいたい」と相談したところ、「豊島区では小学生の放課後の学習支援の場に比べて中学生の放課後の居場所が不足しているため、既に実施されている『としま地域未来塾(水曜教室)』として協力をお願いしたい」という提案をいただきました。

半世紀近い歴史を持つ当研究会のこれまでの活動実績が認められ、大学の協力も得て目白キャンパス内でとしま地域未来塾(水曜教室)を実施できることとなりました。

豊島区としても、大学キャンパスでとしま地域未来塾(水曜教室)を実施することで、参加する中学生たちが将来進路を決める際の参考となったり、普段入ることのできないキャンパス内で実施することで学習のモチベーションアップに繋がるのではないかと考えてくださっています。

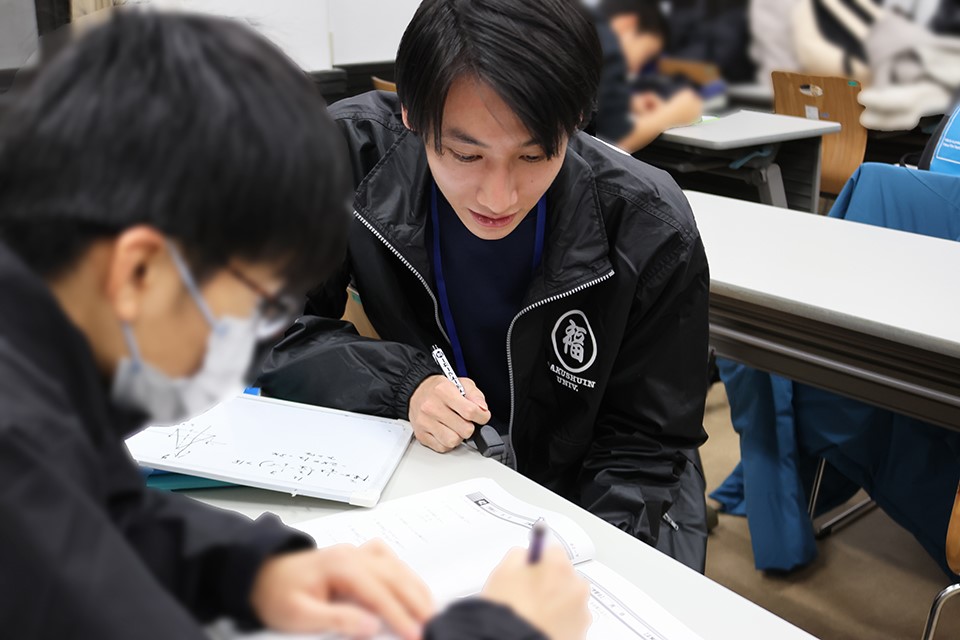

としま地域未来塾(水曜教室)での学習支援活動

小舟:子どもたちの自主性を尊重することを前提とし、各人がやりたいことをのびのびとやってもらっています。としま地域未来塾(水曜教室)は、本来は学習をする場ではありますが、中学生ともなると色々な悩みが出てくる年頃なので、学校や家庭では話しにくいことなども含めて、中学生同士でも大学生相手でも自由に会話して良いとしています。中学生が放課後に安心して過ごせる居場所となるよう心がけています。

また、中学生が学校での出来事や面白かったこと、趣味の話をしてくれて「最近の子たちは、こんなことをしているんだな」と、こちらとしても良い刺激を受けています。そのような話を聞けることで、彼らと心の距離が近づいてきていることや、としま地域未来塾(水曜教室)が中学生の居場所となっていることを感じます。

小櫃:教室も2部屋使用し、静かに学習に集中できる部屋と、会話しながら学習できる部屋とに分けています。子どもたちはどちらの部屋で学習しても良く、会話OKの部屋で静かに学習する子もいて様々です。こちら主導で学習を促すということはせず、子どもたちの自主性を尊重して見守ったり、一人で学習している子に声を掛けたりしながら居心地の良い場所作りに努めています。

中学生の勉強法に驚くことも

小舟:中学生の学習環境や内容が自分たちのそれとは大きく変わっていることを感じます。例えば、私が英単語を覚える際には紙とペンを使ってひたすら単語を書いて覚えるというものだったのが、今は紙とペンを一切使わず、タブレットを手に電子上で学習する子が多くいます。豊島区は教育環境が整っているなあと感じます(笑)

小櫃:一人ひとり支給されたノートパソコンを持ってきてWordで提出物を作成したり、パワーポイントでプレゼンテーション資料を作る課題に取り組む子を見て驚いたり。英語の学習内容は自分が中学生だった頃より難しいように感じることがあります。学生にも当然、得意な科目とそうでない科目があり、文系の私は数学の質問を受けたら理系の学生を呼んで対応してもらうこともあります。

社会福祉研究会での活動を通して得たこと

小舟:社会福祉研究会に入るまでは、明確な将来像は見えていなかったのですが、当研究会の活動を通して教育や福祉の分野に強く関心を持つようになりました。また、大人になるとどうしても忘れがちな子どもの感覚を子どもたちと接することで取り戻すこともできました。卒業後は公務員になることを志望しており、社会福祉研究会の活動で得た知見を、これからの将来を担う子どもたちや社会の中で立場の弱い方の支援に活かしていきたいと考えています。

小櫃:学習支援の活動はやりがいがあり、とても楽しいです。学習支援活動は豊島区以外の自治体でも行われているので、私は卒業して社会人になってからもずっとこのボランティア活動を続けていきたいと思っています。

これからの社会福祉研究会、としま地域未来塾

今年度(取材当時:2024年度)始まったばかりの活動なので、まだ認知度も高くはないのですが来年度以降もたくさんの中学生に参加してほしいですし、そのためには私たち社会福祉研究会の部員人数も増やしたいと思います。中学生の人数に対して学生が少ないので新入生等の部員が増えると、より中学生をサポートできると考えています。

としま地域未来塾(水曜教室)は、学校(ファースト・プレイス)、家庭(セカンド・プレイス)ではない、地域(サード・プレイス)としての機能を果たしています。これからも継続して子ども支援を行うことができたらいいなと思います。

※2024年12月取材。学部・学年等は取材当時のものです。