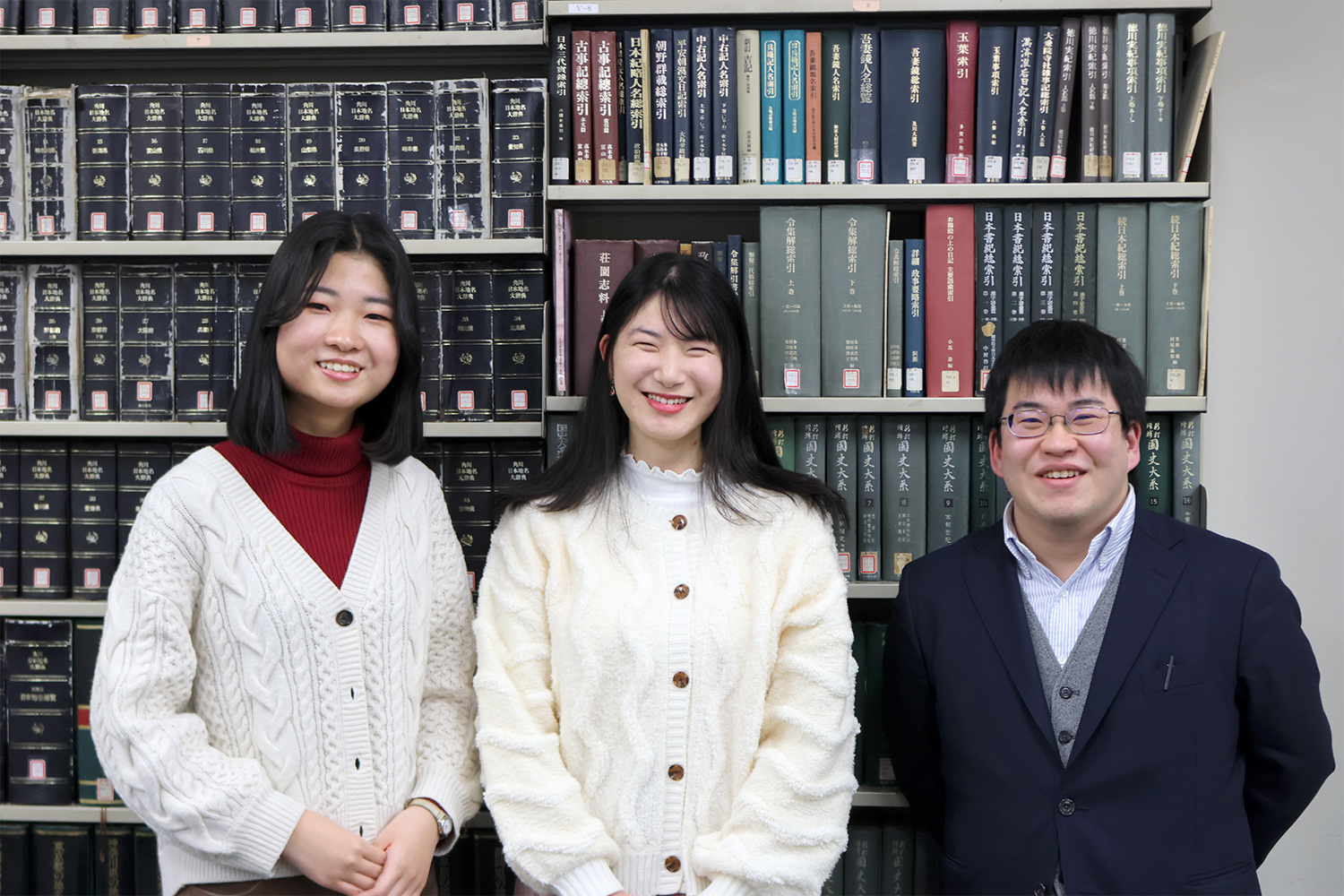

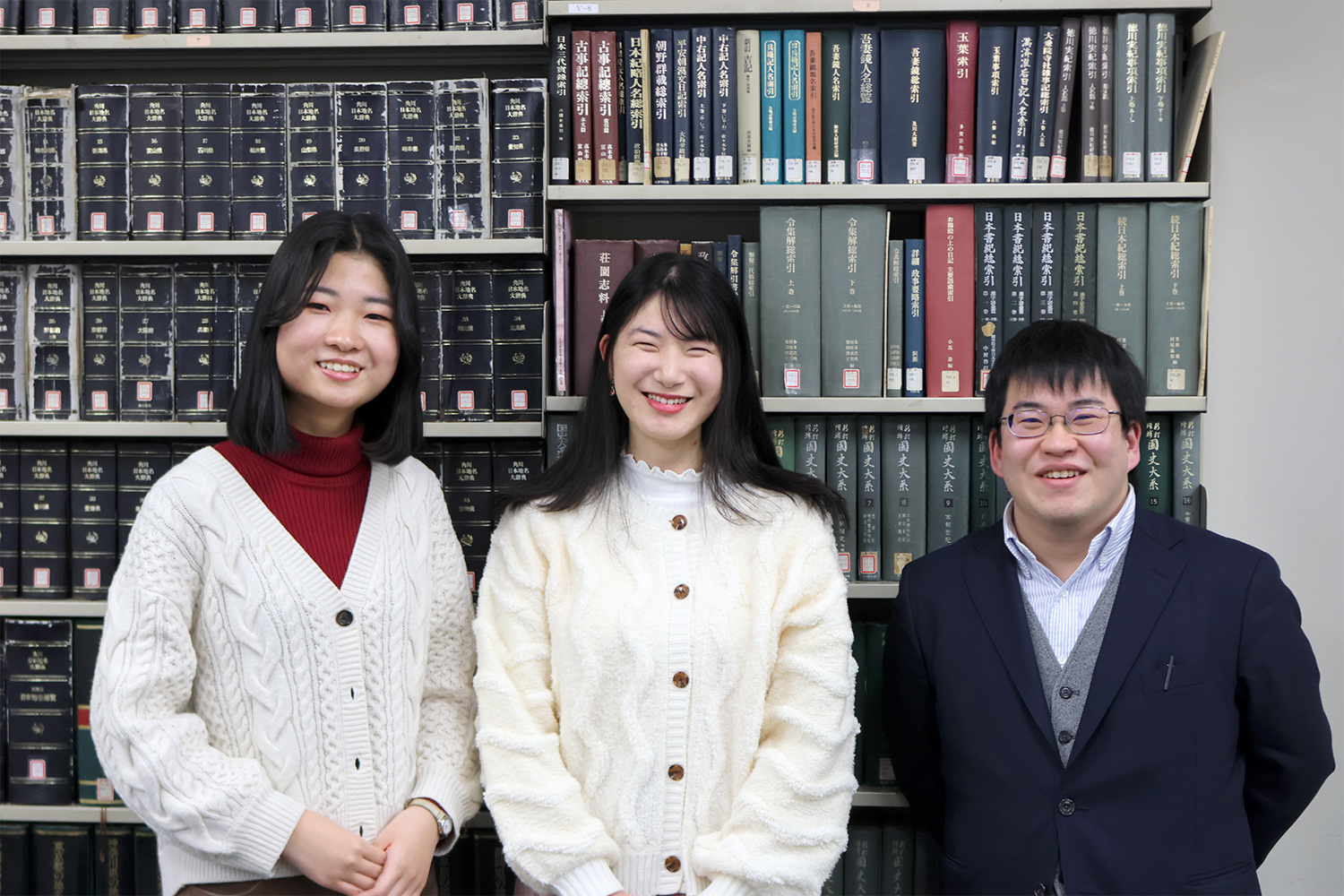

学びを深めるもう一つの教室―文学部史学科の学生が語る「書庫」の魅力

2025.05.22

文学部 大学院 在学生

学習院大学にある複数の図書施設

大学生活で欠かせない存在となる図書館。調べ物や卒業論文の執筆など、日々の学びを支える重要な施設ですが、学習院大学にはどのような図書施設があるかご存じでしょうか。

学習院大学には、大学図書館をはじめとしたさまざまな図書施設が整備されています。大学全体の蔵書は約202万冊にのぼり、その約4割が東1号館にある大学図書館に所蔵されています。

残りの蔵書は、各学部・学科に設けられた11の図書館・図書室・書庫に分散しており、学問分野に応じた専門的な資料が揃っています。

法学・政治学・経済学・経営学・社会学等の社会科学の専門書を中心に幅広い資料を揃えた大規模な法学部・経済学部・国際社会科学部の学部図書館である法学部・経済学部図書センターのほか、文学部図書室と文学部8学科に設置されている書庫、理学部図書室があります。

中央図書館に本を集約する大学も増えていますが、学部ごとの図書施設があることの意義とは何でしょうか?

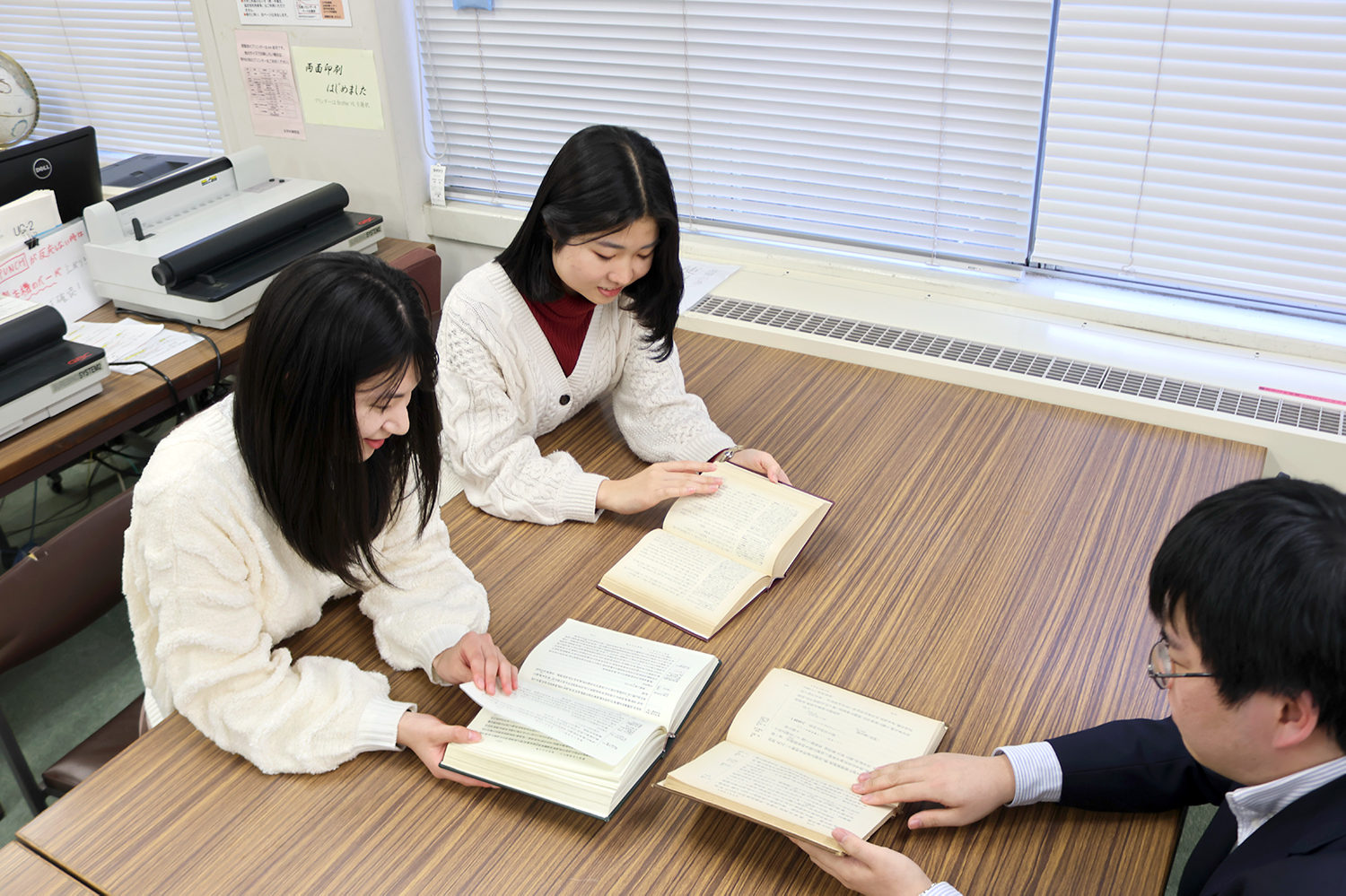

今回は、学習院大学文学部史学科に在籍する学部生・大学院生3名に、書庫の活用方法や学びの環境についてお話を伺いました。

歴史を学びたい―学科選びと入学の理由

まず、史学科を志望した理由と入学後の印象を教えてください。

大西さん(学部生):

小さい頃から歴史が好きで、大学でも歴史を勉強したいと思っていて、さまざまな大学の史学科を幅広く調べていました。学習院大学は自宅から通いやすく、キャンパスの雰囲気にも惹かれ志望しました。

学習院大学は所属学科の勉強に力を入れていて、手厚い勉強環境が整っていると感じています。

五十嵐さん(学部生):

私は最初から歴史に絞って大学を探していたわけではなく、法学部や教育学部などさまざまな分野を見ていました。その中で、学習院大学文学部史学科の教授陣に魅力を感じて志望しました。

入学してみて、大西さんと同じく学ぶ環境が整っていると感じます。例えば、ゼミによってはくずし字※を読む必要があるのですが、読解するための基礎力を身に付ける授業が開講されていることは手厚いなと感じます。また、卒業論文のテーマを指導教授の専門範囲に限定せず比較的自由に選べるのがいいですね。

※くずし字...江戸時代以前に使われていた文字で、古文書に見ることができる。

吉田さん(大学院生):

私はもともと歴史が好きだったので、どこの大学の史学科を選ぶか悩んでいました。その時に、史学科の教授の論文をまとめた書籍を読み、家永教授の研究に興味を持ち、ぜひこの教授のもとで学びたいと思い学習院を選びました。

ゼミが早くから始まること、教職員との距離が近いことも、学習院の史学科の魅力だと思います。

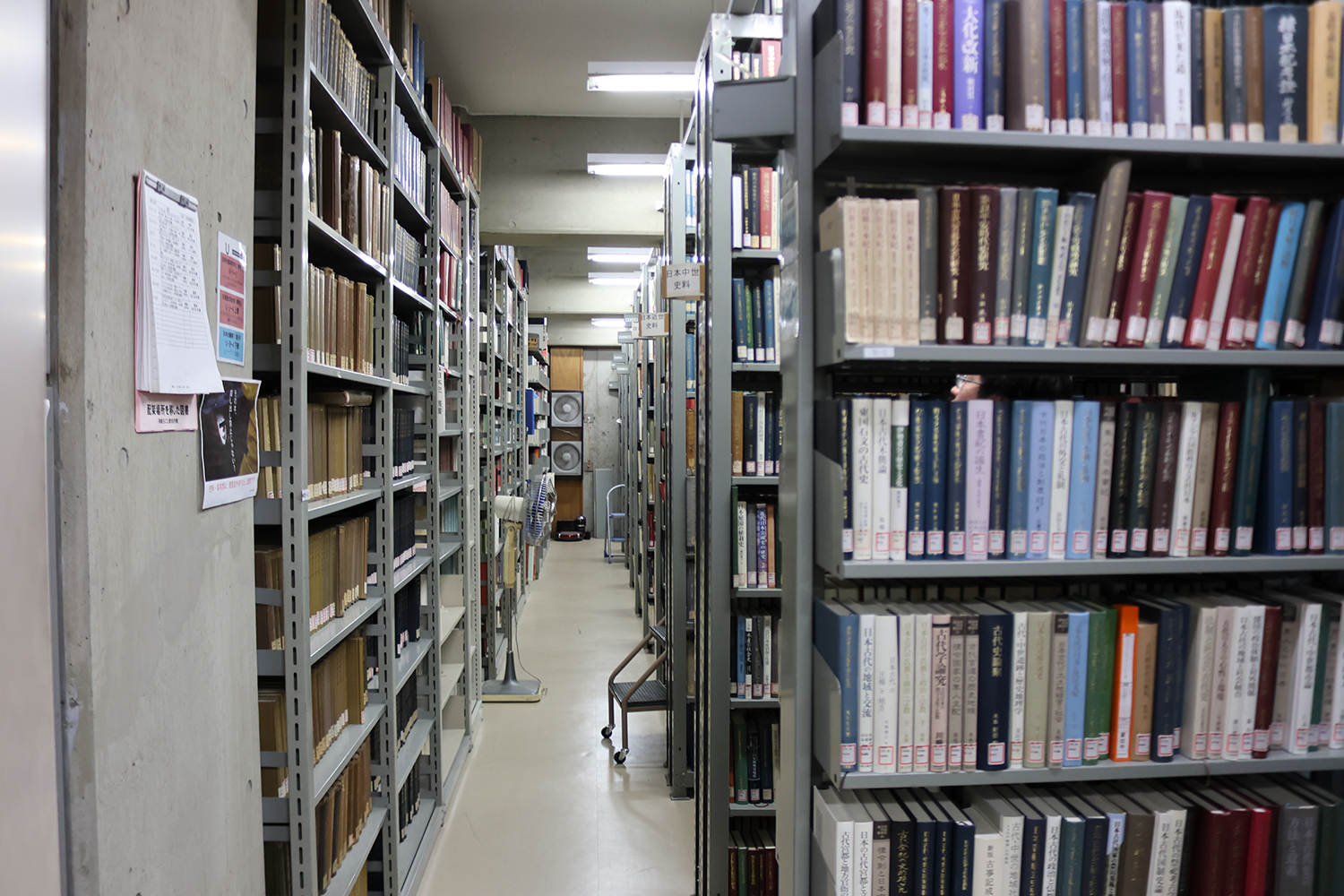

学科の書庫は学びの強い味方

文学部には学科独自の「書庫」があります。専門的な資料が数多く揃っていて、学生たちは頻繁に活用しているとか。みなさん学科書庫はどのような時に利用しているのでしょうか。

五十嵐さん:私は日本古代史のゼミに所属しているのですが、扱う史料の予習や、テーマ発表の準備に史学科の書庫を利用しています。平安時代に編纂された法令集である『類聚三代格』をゼミで読んでいるのですが、その予習をするときや、自分が興味を持った研究の基礎知識を学ぶ際にも利用しています。

基本的には週に1~2回、ゼミ発表前の半月はほぼ毎日書庫に行きますね。史学科の書庫に所蔵がない場合は、大学図書館を利用しています。

大西さん:

五十嵐さんと同じゼミなので使い方は似ています。『類聚三代格』の中で出てきた律令や制度を、書庫にある関連書籍を確認して知識を補っています。ゼミの仲間や先輩と会える場所でもあるので、調べ物がなくてもつい立ち寄ってしまいますね。大学図書館は、静かな環境で集中して勉強したい時に利用しています。

吉田さん:

私は日本中世史を専攻していて、毛利家の研究をしています。書庫には毛利家に関する史料集が豊富に所蔵されているので非常に助かっています。研究書や叢書(そうしょ)※も豊富にあり、先行研究を調べる際にも役立っていますね。

史料は書庫に集約されているので、書庫を使うことが多いですが、著書や論文を読む際は大学図書館を利用しています。

※叢書...世に出ている単行の書物、多数の書物を一定の書式に整えて集め、まとめたもの

書庫の使い方はどう学ぶ?

Q. 書庫での史料の探し方、辞書の使い方などはどのように学ぶのでしょうか。

A. 1年生でも安心して使えるよう、史学科では早い段階から使い方の指導があります。

吉田さん:

史学科は1年生の5月に1泊2日で全員が参加する研修旅行を実施しており、1年生はグループに分かれて事前に見学地の調査を行います。その際、大学院生から書庫にある事典や調査ツールの使い方を教わります。

また、日本中世史ゼミでは、2年生と3年生がグループになって、合同で発表を行います。史料の講読を行うので、ゼミ中に話題になりそうな箇所を事前に調べる際、書庫のどの史料を使えばどのような情報が得られるかを3年生が2年生に教えています。

大西さん・五十嵐さん:

そうなんですね! 私たちは2年生の初めの授業で、みんなで書庫に足を運んで、どのエリアに何の本があるか、具体的にどの本を使えば良いかを先生から直接教わりました。

「近さ」と「つながり」が学びを支える

大西さんと五十嵐さんの所属する日本古代史ゼミは個人発表。最初の頃は準備に苦労されたのではないでしょうか。

五十嵐さん:

最初は自分で史料が見つけられずに本当に困りました。

大西さん:

文学部の各学科は、学科の学生が集まれる学生閲覧室という部屋があり、そのすぐ隣に書庫が配置され、廊下を挟んだ向かい側に教授室があります。先生方もよく学生閲覧室にいらっしゃるので、困ったときはすぐ先生に質問できますし、学生閲覧室にいる同じゼミの先輩や院生に相談しています。

物理的に距離が近いので相談しやすいですし、「分からないことがあれば聞きに来ていいし、先輩や大学院生にも、気軽に質問してね」と授業中に先生が頻繁におっしゃってくださるので、質問しやすい雰囲気があります。

五十嵐さん:

書庫の近くに学生閲覧室があることでゼミ発表の準備中に先生や院生にすぐに質問できるので、1人で作業するよりも理解が深まりやすいと感じますね。他のゼミの友達や先輩と意見交換することができる環境も気に入っています。

大西さん:

よく使う史料が開架で簡単に閲覧できる点が便利ですよね。学生閲覧室は作業環境も整っていて、コピー機やパソコンが設置され、コンセントも利用できるので、作業がしやすいです。

吉田さん:

お二人の言う通り、同級生や上級生、教職員に気軽に質問できる点で非常に便利ですね。学生閲覧室には最新の論文雑誌が所蔵されているので、最新の研究動向もすぐに把握できるのも良いところです。

よく使う資料は?

最後に、3人がよく使っている史料を教えてもらいました。

五十嵐さん:

『新訂増補 国史大系』(吉川弘文館)、『律令』(岩波書店)、『日本書紀』(中央公論社)、『続日本紀』(岩波書店)、『小右記』(東京大学史料編纂所)

大西さん:

『新訂増補 国史大系』(吉川弘文館)、『律令』(岩波書店)、『日本書紀』(中央公論社)、『大日本古文書』(東京大学史料編纂所)

吉田さん:

『大日本古文書』(東京大学史料編纂所)、『大日本史料』(東京大学史料編纂所)、『戦国遺文』(東京堂出版)

おわりに

学科書庫の史料の豊富さに加えて、学生閲覧室が隣接しているという学びの環境が、学生の充実した学習につながっていることが伝わってきました。

図書館や書庫という"学びの拠点"をどう活用するかが、大学生活をより豊かにするカギになるのかもしれません。

<関連リンク>

学習院大学文学部史学科

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/let/hist/