キャリアや結婚は個人の選択か、それとも社会階層で決められるのか?

「結婚、出産、進学や就職。いずれも一見すると個人の選択のように思えますが、実際には出身階層や社会構造によって大きく左右されています」。調査データの統計分析を通じて、社会に潜む不平等な現実を研究する法学部政治学科 麦山亮太准教授はそう語る。格差や不平等に興味を持ったきっかけ、研究者としての歩みについて話を聞いた。

社会に潜む格差を

データ分析で明らかに

― 麦山先生の研究内容について教えてください。

専門分野は社会学の一分野である「社会階層論」です。社会に存在する不平等や格差がどの程度あるのか、またそれがどのようなメカニズムで生まれるのかを、データ分析で明らかにする研究をしています。

私自身の研究テーマは大きく分けると2つあります。

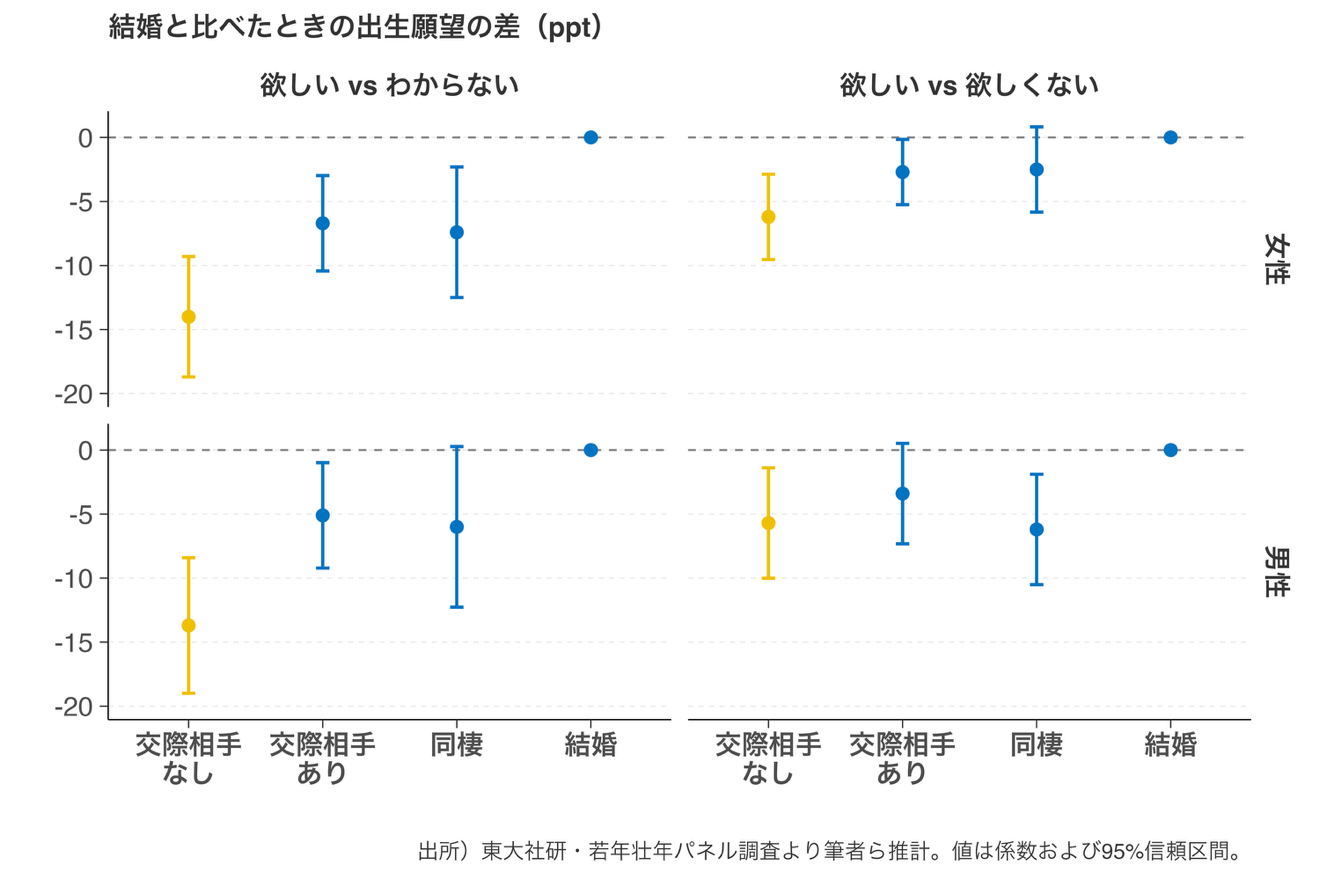

ひとつは、労働と家族の接点においてどのような不平等が存在するのか。例えば、結婚や子どもの誕生は、男性のキャリアにはほとんど変化をもたらしませんが、それとは対照的に多くの女性は就業の中断・抑制などの変化を迫られます。その結果として、ジェンダー不平等が拡大することも明らかになっています。

出産によるキャリアの変化は実際どの程度起きているのか、またその傾向は近年になるにつれてどの程度変わってきているのか、などを分析しています。

― 男性の育休取得率は上昇傾向にありますが、出産・育児を機にキャリアが不利になるのはやはりまだ圧倒的に女性側です。

誰と結婚するか、いつ子どもを持つかは、一見すると個人の好みや選択のように思われていますが、実際には経済的基盤や雇用形態に大きく左右されます。子育てにはお金が必要ですから、非正規雇用や将来のキャリアの不安定さから決断できない人も多い。子どもが成長する5年後、10年後も安定して収入を得られているとは限らないからです。

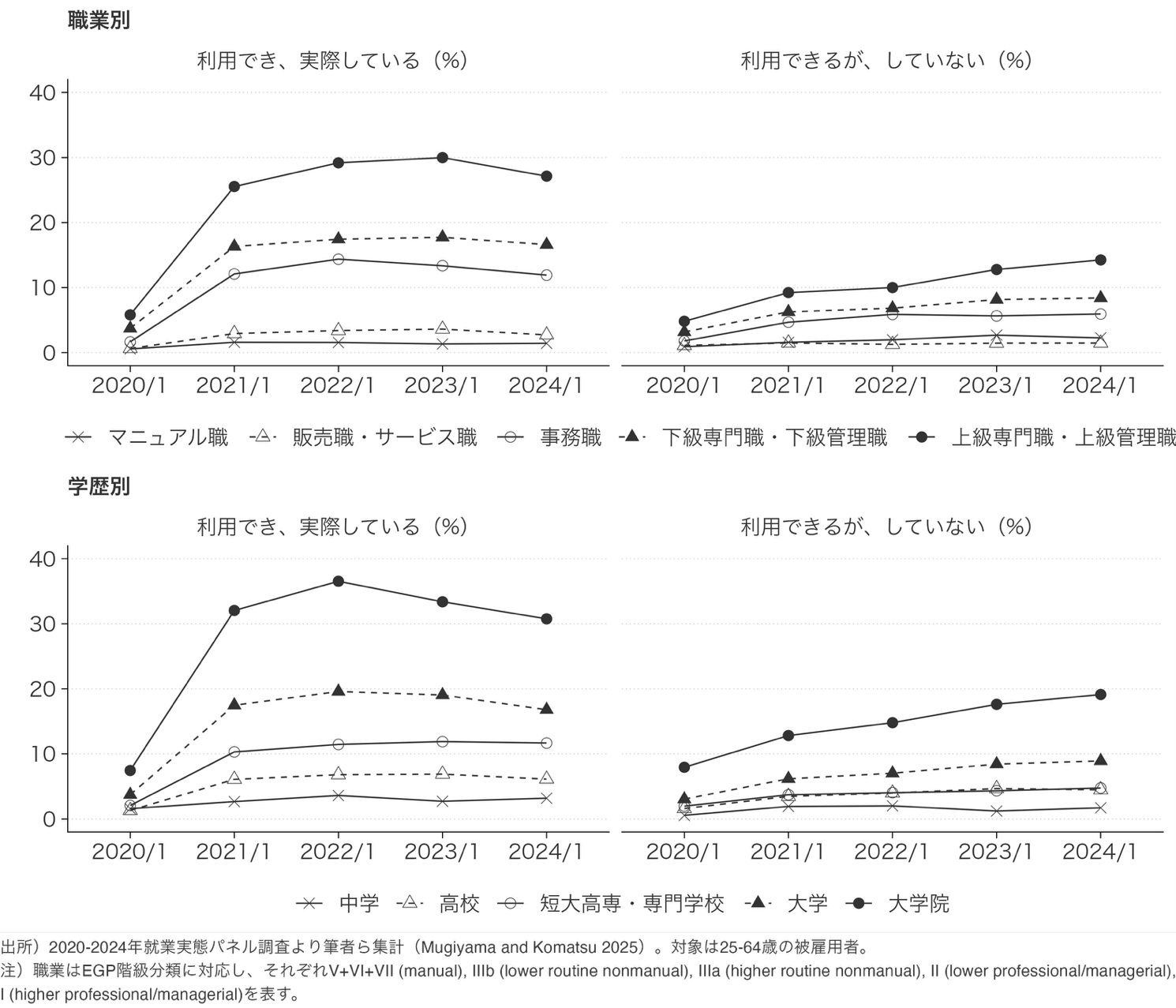

また、近年は出産後も働き続ける女性が増えていますが、その恩恵を受けているのは実は大卒以上の高学歴層の女性に偏っています。これは学歴によって、どのような仕事に就けるかの条件が変わるからです。いくら大企業でリモートワークや時短勤務などが普及してきたとはいえ、誰もがそれを選べるわけではありませんし、高卒以下の層では依然としてキャリアの中断や制約が大きい。つまり、男女間の格差だけでなく、女性間でも階層の差が存在しているのです。

少子化が日本の政策課題となって久しいですが、未婚、あるいは無子(生涯にわたって子どもを持たない状態)へのなりやすさは、労働環境によってはっきりと違いが出ています。具体的には、不安定な雇用に就いている者は、より結婚・出産に至りにくい。これは女性よりも男性でより顕著です。男性の雇用の不安定化もまた、結婚やパートナーシップ形成といった人生の大きな選択にも影響を及ぼしているのです。

1990年代以降の雇用の不安定化による非正規雇用の増加やキャリアの不安定化が、未婚化・晩婚化、あるいは晩産化に対して寄与していることは、私の研究も含めた各種調査から明らかにされています。

不平等の程度は

減ったのか?

―では、もうひとつの研究テーマについても教えてください。

もうひとつのテーマは、出身階層による不平等についての研究です。雇用形態が結婚の選択に大きな影響を与えているのと同様に、生まれた家庭が経済的に豊かである、すなわち出身階層が高いほど、大人になったときにより高い地位を得やすいことも知られています。これは日本だけでなく、どの国においても共通の傾向です。

その人が大学に進学できるかどうかは、当人の学力だけの問題ではありません。親が学費を出してくれるのか、それ以前に親が進路に関する情報をどれくらい入手できているか、協力的であるか、といったさまざまな周囲の要因によっても異なります。

具体的な例を挙げると、「日本社会において、親の学歴が高いほど子の学歴も高いという関係は、この80年間ほどの間に強くなっているのか」という分析を行っています。わかりやすく言うと、1990年生まれの私の世代を祖父母やそれ以上前の世代と比較したときに、出身階層が学歴に与える影響は強まっているのか、あるいは弱まっているのか、ということですね。これについては、戦争の前後は出身階層が与える影響は弱まった一方で、戦後生まれ以降の世代ではほとんど変化は認められませんでした。

また、関連して行っている別の研究では、少子化や大学の都市部集中といったマクロな社会の変化が、不平等を拡大、あるいは縮小させる要因となりうることも明らかになりました。

大学進学率は戦後に上昇しましたが、並行して出生数が減少しているため、80年前と比べても大学卒者の相対的な優位性はそこまで変化はないようです。一方で、大学の都市部集中は、都市部居住者の大学進学をより多く促し、地域間の進学格差を拡大しうる、という分析結果も得られました。

―最近では「体験格差」という言葉も耳にする機会が増えました。

学力や学歴では測れない子ども時代の「体験」の差が、その後の人生に影響を与える可能性はありえます。私自身が直接研究しているわけではありませんが、失敗を恐れずにどれくらいチャレンジできるか、はっきりと自分の意見を主張できるのかといった振る舞いができるかどうかには、体験格差がかかわってくるかもしれません。

―具体的にどのような手法で調査しているのでしょうか。

いずれの研究にも共通するのは、社会調査データの統計分析によって問いにアプローチするという点です。ここでの社会調査とは、平たく言えばアンケート調査です。つまり、日本に居住する人から無作為に選ばれた対象者に対して調査を行い、個人に関するさまざまな情報を集めたものです。これらのデータを統計的に分析することによって、社会全体の傾向を明らかにすることができます。

私が使用する社会調査データは、さまざまな社会学者、あるいは周辺領域の研究者が中心に実施してきたもので、半世紀以上前から継続的に行われているものもあります。これらのデータは、研究者であれば誰でも二次利用が可能なように整備されており、活用することによって、一人の研究者が調べるだけでは答えることの難しい問いに答えることができるようになります。

母の人生経験から

社会学に関心を抱く

― 不平等や格差について興味を抱くようになったきっかけは何だったのでしょうか。

一番は母親の影響です。私の母は母子家庭で育ったため、経済的な事情から第一希望の私立大学を諦めて地元の短大に進学したと聞きました。その後、結婚して息子である私を出産する際には仕事を辞め、数年後に正社員として再就職したものの、以前と同じようなキャリアに戻ったわけではありません。

本人の能力とは関係なく、構造的な要因によって人生の選択が左右されてしまう。「なぜそんなことが起きるのだろう?」という疑問を抱いたことが、今の研究対象への関心の発端のひとつであることは間違いありません。

地元の公立小中学校を経て、県下ではトップクラスとされる県立高校に進学して感じたギャップも関心を後押ししました。小中学校には様々な家庭背景の友達がいましたが、進学校に入ると、友達のバックグラウンドや教育意識がガラリと変わったことに驚きました。同様のギャップは、東京大学に進学したときにはさらに感じたことです。

学力試験を受ける前の段階で、越えるべきハードルがいくつもある人と、すべてが準備されて勉強するだけの人がいる。そうした実態を肌で実感したことも大きかったと思います。

― その頃から社会学の研究者をまっすぐに志すように?

いえ、大学に入った頃は社会学だけでなく政治学や経済学にも関心があったので、3年生からの専門課程をどうしたらいいか迷っていました。ですが、社会学を勉強していくうちに、文字列が並ぶだけの学術論文や研究書籍、数字の羅列から社会の動きが浮かび上がる楽しさに目覚め、データ分析を通じて社会を「掴む」感覚に夢中になりました。

転機となったのは、3年生で所属した白波瀬佐和子先生のゼミです。実証研究を通じて格差や不平等の実態を示していくことの重要性を教わったことが自分の関心に強くフィットし、研究の方向性が定まりました。もともと数字を見るのが好きだったこともあり、個々人の来歴などを詳しく聞き取るような質的調査よりも、多くの事例や分布からパターンを探り出す量的調査を用いた研究が自分の性に合っていたようです。

同じ学年に勉強熱心な学生が多かったことも刺激になり、もっと本格的に研究をしたいと考えるようになり、気づいたら大学院に進んで研究者の道を歩んでいました。

― ご自身の研究の醍醐味はどんなところにありますか。

データを用いることで、社会の実態を直接明らかにできる点です。ジェンダーや階層による不平等があることはほとんど周知の事実ですが、他方、そうした不平等がどこにどの程度あるのか、それが過去からどの程度変化したのか、といった正確な実態については、いくら頭の中で考えたり、周囲の人に聞いて回ったりしたとしてもわかりません。

しかし、きちんとしたデータを分析すれば、まさにその実態そのものを直接見ることができるのです。分析の結果が「なんとなくそうだろう」と思っていた結果と一致するときもありますし、逆に予想を裏切られることもあります。いずれにせよ、その結果にもとづいてより地に足のついた議論ができるようになる。これが私の研究の醍醐味であると思っています。

男性がジェンダー不平等を

研究することが社会貢献に

― これまでの研究で印象に残っているエピソードは?

大学院在学中の2016年に、公益社団法人程ヶ谷基金「男女共同参画・少子化に関する研究活動の支援及びこれに関する顕彰事業」にて論文優秀賞を受賞したのですが、アカデミックの世界の外にいる方々から励ましの言葉をいただいたことが強く印象に残っています。

行政や民間団体の方々から、「男性がジェンダー不平等を研究することに意義がある」と声をかけられたことで、研究によって学術的貢献だけでなく社会的貢献もできるのだと実感しました。研究者としての視野が広がった瞬間でした。

― 現在は学習院大学で学生を指導されています。教える立場になって気付いたことはありますか。

学習院大学で指導するようになってからは、学生たちに「問いを立てる力」を身に着けてほしいという気持ちが強くなりました。

レポート作成に生成AIを使っても構わないと学生たちには伝えていますが、生成AIだけでつくったレポートは、やはり通り一遍の内容にしかなりません。そのため、3・4年生を対象としたゼミでは、各自で研究テーマを決めてデータを分析し、自ら問いを立てて答えを明らかにする研究にも実際に取り組んでもらっています。

知識や情報は検索すれば簡単に手に入りますが、何を調べるか、その実態と原因をどう探っていくかは、自分の頭で考えなければなりません。AIがどんどん進化していく時代だからこそ、授業を通じて「問いを立てる力」をしっかりと身につけ、自分の人生に役立ててほしいと願っています。

松岡亮二『教育格差―階層・地域・学歴』(ちくま新書)

メアリー・C・ブリントン著 池村千秋訳『縛られる日本人 人口減少をもたらす「規範」を打ち破れるか』(中公新書)

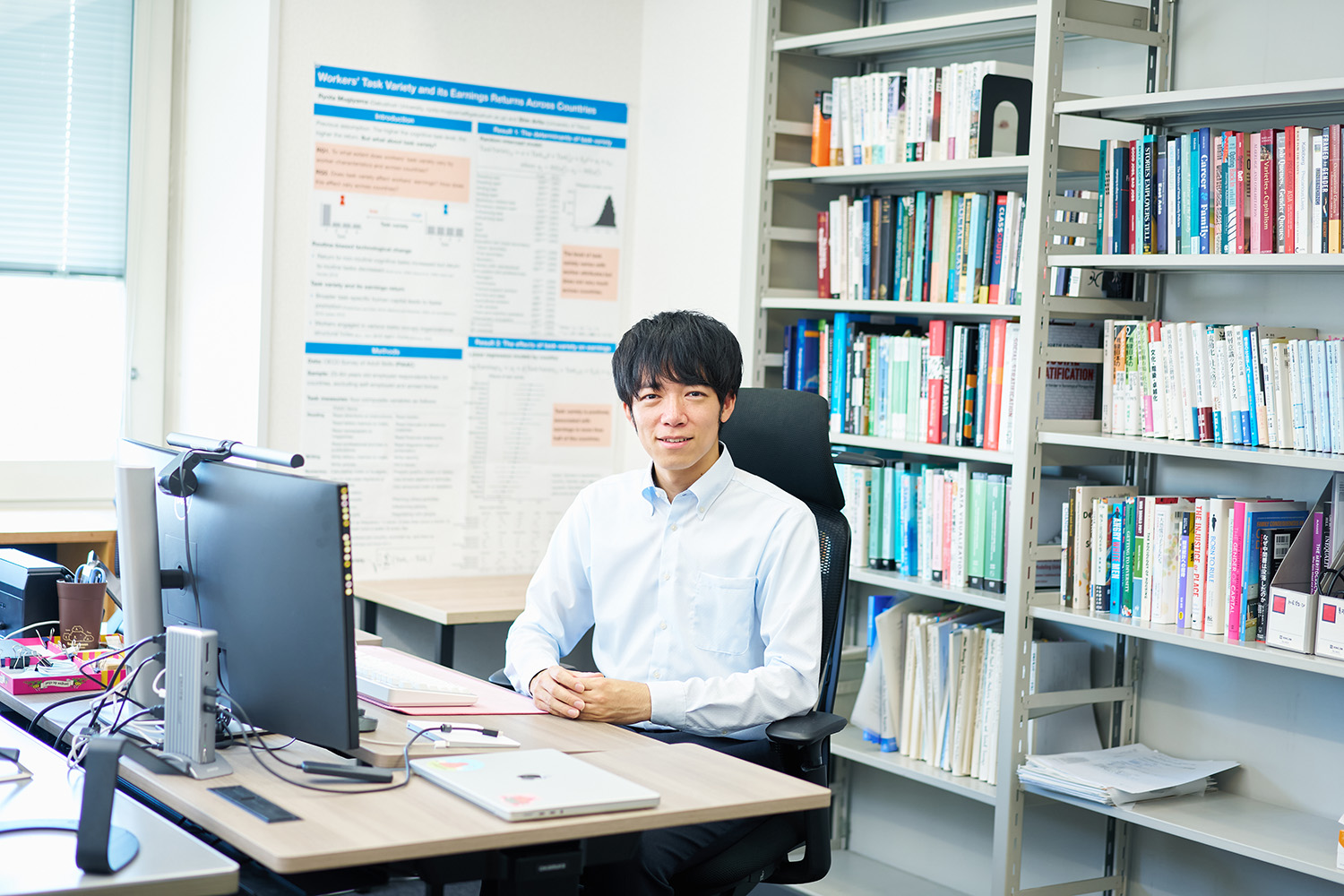

Profile

麦山 亮太

RYOTA MUGIYAMA

学習院大学法学部政治学科准教授。専門は社会学(社会階層論)。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。さまざまな社会調査データの分析をもとに、労働・家族・教育といった視点から、日本の不平等の実態やメカニズムなどについてデータ分析で明らかにしている。