イタリア・ルネサンス美術と日本の近代芸能をつなぐものとは? ――学習院大学・京谷啓徳教授が語る美術史研究の魅力

盛況を博す大阪・関西万博で、古代ローマ時代やルネサンス期の美術作品を展示するイタリア館がひときわ注目を集めている。この人気ぶりを、専門家はどう見ているのか。西洋美術史を研究する学習院大学の京谷啓徳教授に、イタリア美術、ルネサンス美術の魅力と、日本の近代芸能との意外なつながりについて話を伺った(写真は、膨大な美術史の史料、コレクションに囲まれた京谷教授の研究室)。

権力と緊密に関わる美術

古代ローマ時代に作られた大理石彫刻「ファルネーゼのアトラス」(西暦150年頃、作者不明)、ルネサンス期(14~16世紀)の作品であるミケランジェロの「キリストの復活」、レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティック・コード(素描)」、そしてバロック期(16世紀末~18世紀中頃)の傑作、カラヴァッジョの「キリストの埋葬」など、イタリア館では歴史的な美術作品を自分の目で観ることができる。学習院大学文学部哲学科で美術史を教える京谷啓徳教授は、この展示の意義を次のように語る。

「これらの美術作品は、普段はイタリア各地の美術館や博物館に収蔵されており、日本でそれを一度に鑑賞できるのは大変貴重なことだと思いますね。特に、古代ローマ時代の彫刻やルネサンス美術は、その後の西洋美術史のルーツとなるもので、美術史における位置づけは極めて重要です。今回の万博での人気が、その重要性を理解したうえでのものであれば、日本人の西洋美術史への理解が成熟してきている証になるわけですから、非常に喜ばしいことだと思います」(京谷教授。以下、同)

京谷啓徳(きょうたに・よしのり)/学習院大学文学部哲学科、人文科学研究科美術史学専攻 教授。博士(文学)。東京大学大学院人文社会研究科博士課程単位取得退学(基礎文化研究専攻)。九州大学大学院人文科学研究院准教授を経て、2019年より現職。2018年、『凱旋門と活人画の風俗史―儚きスペクタクルの力』(講談社)でサントリー学芸賞を受賞

京谷教授は、東京大学在学中から西洋美術史を専攻し、同大大学院進学後にイタリアへ留学した経験を持つ。しかし大学入学時は、美術史の研究というものがあることすら知らなかったという。

「美術というより、イタリアへの興味をずっと持っていたのです。高校生のときは、フェデリコ・フェリーニやルキノ・ヴィスコンティの映画をよく観ていたし、クラシック音楽が好きで、大学時代はオーケストラ仲間とイタリアオペラにどっぷりはまっていました。ですからイタリア芸術への関心は映画とオペラがきっかけだったのですが、大学にはそれらを学ぶ受け皿がなかった。それで、学びやすさということから選んだのが、イタリア美術でした。ちょうど良いタイミングでルネサンス美術を専門とする先生が着任されたので、その先生に師事して勉強するようになったのです」

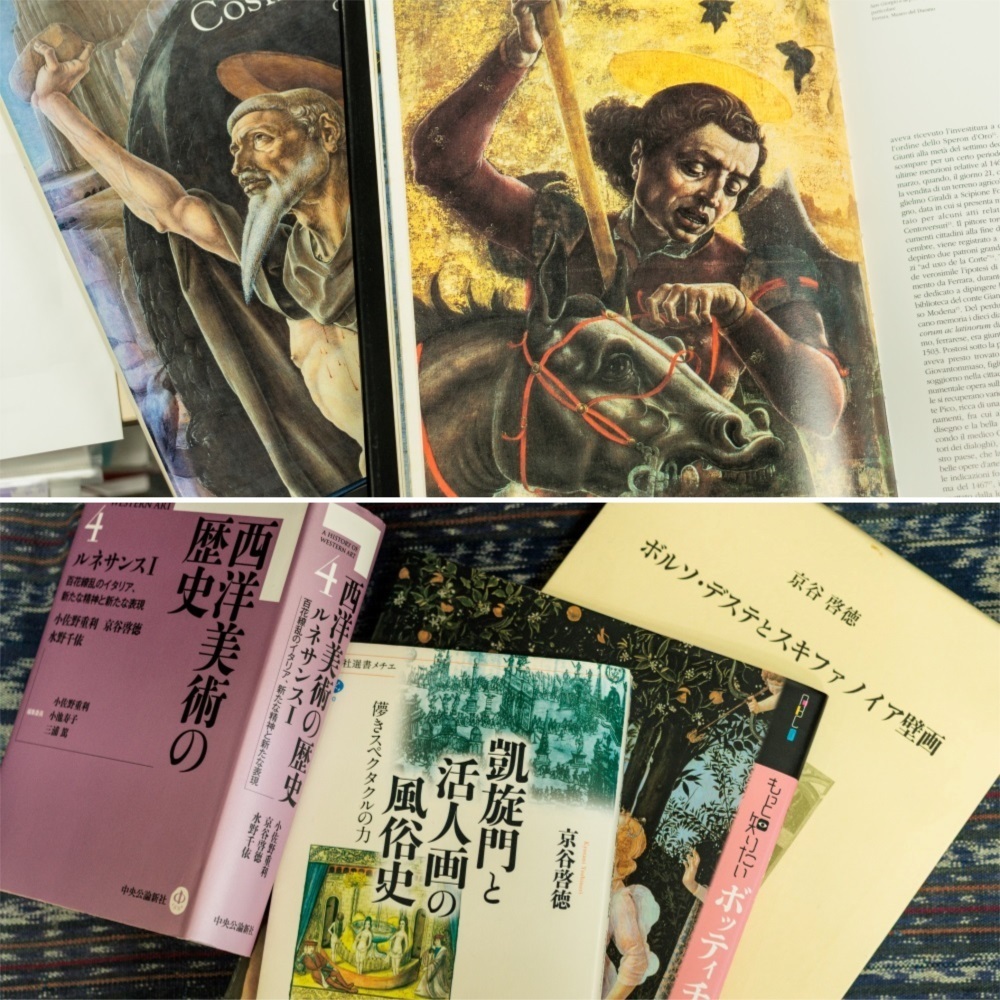

卒業論文の研究テーマに選んだのは、ルネサンス期フェラーラ(※1)の画家コズメ・トゥーラ(1430~95)。修士論文と博士論文は、同じくフェラーラの画家フランチェスコ・デル・コッサが君主の宮殿に描いた壁画の考察だった。

(※1)15世紀、エステ家が統治し、ルネサンス期に文化の中心地の一つとして栄えた。エミリア=ロマーニャ州にある人口約13万人の都市で、ルネサンス期の市街とポー川デルタ地帯がユネスコの世界文化遺産に登録されている

「コズメ・トゥーラはちょっとグロテスクな絵を描く画家で、宮廷画家として多くの作品を残しています。宮廷画家は君主に仕え、その命に応じて作品を制作する画家のことです。君主が『自分を良き君主に見せたい』と望めば、その要望に添って肖像画や壁画を描く。このように権力と美術が緊密に関わっているところに、宮廷画家の作品を研究する面白さがあると感じています」

宮廷画家の仕事は絵画だけでなく、宮廷の祝祭の際に使用する山車や仮設建造物、衣装、旗のデザインなど、多岐にわたったようだ。それらは「仮設の美術」であって、祝祭が終われば取り壊され、後世に残ることはない。京谷教授の関心は、宮廷画家から宮廷の祝祭、そして仮設の美術へと広がっていった。

「君主が新たに支配する都市に入城する際、君主を歓迎する『入市式』という祝祭が催されます。君主の行列が進む沿道には仮設建造物が設けられ、そこで人々は音楽や演劇を披露し、君主を迎えるわけです。『仮設の美術』は現物が残りませんが、制作に関わる支払い明細書や設計図、祝祭の内容を記した公式記録などは残っています。それらの史料をもとに、どのような美術品が制作されたのかを推測していくのです」

研究の対象になるのは公式記録だけでなく、市民が残した日記なども含まれる。公式記録は君主にとって都合の良い記述がされているが、市民の日記は実際に祝祭に参加し、見聞きした経験をつづったもので、公式記録と内容が乖離していることも多いという。

「そうした、さまざまな情報を総合して実像を探っていくわけです。当時の史料を求めてイタリアの各地を訪ね歩いたり、出版された本を探し求めたりするのは、本当にワクワクしますよ」

写真上:独特な世界観を表現するコズメ・トゥーラの絵画 下:京谷教授の著作物

ルネサンス美術と日本の近代芸能をつなぐ「活人画」とは?

京谷教授の研究範囲は、実は西洋美術史にとどまらない。授業で取り上げることはないが、浅草オペラや SPレコードなど、日本の近代芸能史にも精通している。

「浅草オペラは、大正時代に東京・浅草で上演された大衆向けのコミカルなオペラです。私がイタリアに留学し、大好きなオペラを毎日のように観ていたころ、日本から来た友人に浅草オペラのCDを土産にもらったのです。それがことのほか面白く、『こんなものが日本にあったのか』と驚きました。それを機に、浅草オペラ出身の喜劇役者・榎本健一(愛称エノケン)に興味を持ち、彼が出演する映画も観るようになりました」

SPレコードとは、19世紀終わりころに登場した古いタイプのレコードで、主に蓄音機で再生されていた。片面約3分、両面約6分と収録時間が短く、材質的に割れやすいのが特徴だ。1960年代初頭まで生産され、現在はコレクションの対象として人気がある。

「私は大正時代や昭和初期に発売されたSPレコードを買い集め、それを聴くための蓄音機も購入しました。ルネサンス期の史料は手元に置いておくことが難しいですが、大正や昭和のものならオークションなどで入手できる。私の蒐集欲も満たしてくれます」

ルネサンス美術史と近代芸能史。両者は一見、何の関係もないように見える。しかし、京谷教授はこの二つをつなぐものがあると言う。「活人画」だ。

活人画とは「タブロー・ヴィヴィアン(生きている絵画)」というフランス語の翻訳語で、衣装をまとった人物が静止した状態で絵画作品を再現するパフォーマンスである。18世紀に、フランスやドイツの上流階級の遊びとして大流行したという。

「お金も時間もある上流階級の人々にとって、活人画は教養あふれる楽しい遊びでした。実はルネサンス期においても、先述の『入市式』のような祝祭のときに、人々は活人画のようなパフォーマンスをしていたようです。皆さんも、美術館や博物館で、絵画や彫刻と同じポーズをして記念写真を撮ったりしたことがあるのではないですか? 活人画はそれに似ています」

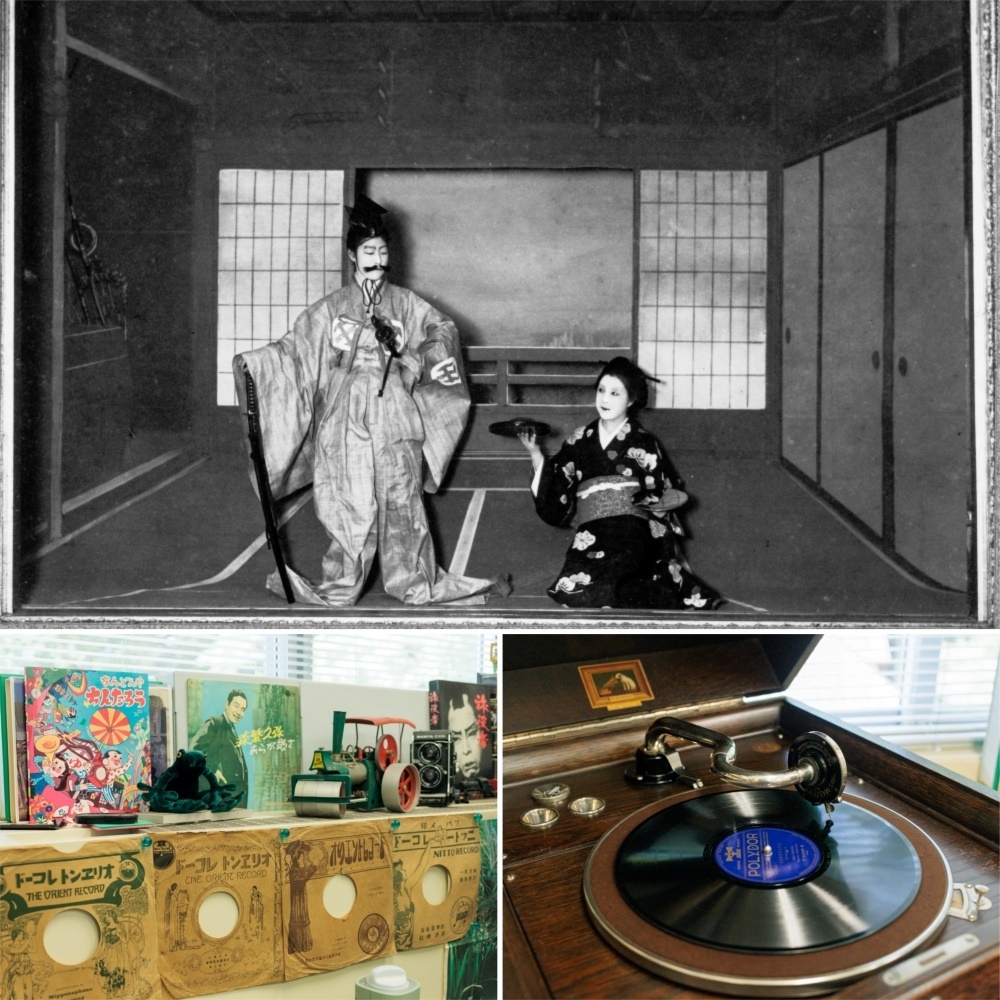

写真上:癸卯園遊会での華族女学校同窓生有志による活人画の一つ『山内一豊と妻』(実践女子大学図書館所蔵) 左下:SPレコードを収納するための紙袋(スリーブ)が研究室を飾る 右下:SPレコードに刻まれた音を奏でる蓄音機

活人画は日本にも明治時代、先進文化の指導者として政府が雇用した「お雇い外国人」によってもたらされた。当初は外国人同士で楽しむものだったが、明治36(1903)年に、日本人による初の活人画が行われた記録が残っているという。

「この年、実践女学校(現・実践女子大学)の施設拡張のために寄付金を募る園遊会が催され、華族女学校(現・学習院女子中・高等科)同窓生の有志が活人画を演じたのです。活人画はこのように、日本でも高尚な遊びとして楽しまれましたが、後には大衆向けの劇場でショーとして上演されるなど、別の側面も持つようになりました。『活人画』という名称は今ではあまり使われませんが、今で言う『コスプレ』はそれに近いニュアンスだと思います。私たちはルネサンス期から続く西洋由来の芸能を、今も楽しんでいると言えるでしょう」

さまざまなジャンルの芸術・芸能に触れることが知の蓄積につながる

ここ数年、京谷教授は自分のルーツにもつながる、ある調査を行っていた。それは、母方の曾祖父の人生について、だ。

「曾祖父は楠弘葉(くすのき・こうよう)という芸名で活動写真弁士(※2)として活動していたそうです。私が幼いころに亡くなったため私にはその記憶がなく、祖母からも曽祖父の話を聞いたことがなかったので、曾祖父についてはずっと謎に包まれていました。そこで、親戚や研究者の方々に話を聞き、資料を探し回ったところ、京都で活躍した結構人気のある弁士だったことがわかりました。また、トーキー映画(※3)が登場してから曾祖父は弁士としての活躍の場を失い、楠五郎(くすのき・ごろう)と改名して松竹京都撮影所で撮影スタッフとして働いていたこともわかりました。弁士時代はSPレコードに録音を行っており、松竹京都撮影所では何と役者として映画にも出演することもありました。浅草オペラをはじめ、さまざまな芸術・芸能に自分が惹かれるのは、曾祖父に引き寄せられていたのかと、今では感じています」

(※2)無声映画の上映中、スクリーンの脇で映画の内容や登場人物のセリフを語る人

(※3)映像と音声が同期した映画

曾祖父の写真アルバムから。右ページ上段の左側、中段の前列左側が、活動弁士時代の楠弘葉氏

最後に、学習院大学で美術研究を志す学生に向けて、京谷教授にエールを送ってもらった。

「美術に興味がある人は、できるだけ日頃から美術館などに足を運び、作品の魅力を肌で感じてほしいと思います。今は美術作品をインターネット上で閲覧できる時代ですが、やはり実物からしか得られないものがありますからね。また美術だけでなく、映画や音楽、舞台などさまざまなジャンルの芸術・芸能に触れることも大切です。一見、自分の専門から外れているように思えても、実はさまざまなところで繋がっているもの。論文を書く際にも、そうした知識の蓄積が必ず生きるはずです。ぜひ大学時代を、自分の"知の財産"を増やす時間に充ててほしいと思っています」

<詳しくはこちらへ>

学習院大学文学部哲学科

https://www.phil.gakushuin.ac.jp/

学習院大学文学部哲学科 人文科学研究科 美術史学専攻

https://www.phil.gakushuin.ac.jp/major_art/

取材・文/音部美穂 撮影/山本倫子 制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ