【研究成果】ショウジョウバエの光るインスリン受容体―生体内の分布や動態を見ることが可能に―

2024.03.20

ショウジョウバエの光るインスリン受容体―生体内の分布や動態を見ることが可能に―

ポイント

- インスリンは、細胞表面のインスリン受容体を介して、体中の細胞へブドウ糖を吸収させるためのシグナルを送ります。

- ほぼ全ての細胞は生きるためにエネルギー摂取が必要なため、この仕組みはほとんどの多細胞動物細胞に存在します。

- しかしながら、インスリン受容体の発現量は極めて低いため、顕微鏡で受容体分子の分布や動態を明確に見ることは難しいことでした。

- ゲノム編集技術により、ショウジョウバエのインスリン受容体に蛍光タンパク質をつなぎ、可視化させることに成功しました。

- インスリン受容体の体内または細胞内の分布が初めて明確に見えるようになり、その動態を追跡できるようになりました。

研究の概要

学習院大学理学部生命科学科の安達卓教授らの研究グループは、発現量が低く顕微鏡で見ることが難しかったインスリン受容体を、ショウジョウバエ※1を用いたゲノム編集※2技術により、蛍光タンパク質※3をつないで可視化することに成功しました。

インスリン作用による細胞へのブドウ糖取込みの仕組みは、体内のほぼ全ての細胞の機能にとって必要であるため、インスリンの働きは一般に良く知られる血糖量調節にとどまらず、広範な全身性の機能(例えば、細胞・臓器・個体の成長、エネルギー代謝、臓器老化、個体寿命、オートファジー、生殖能力など)に及びます。こうした様々な現象におけるインスリンの役割を理解するためには、体内における受容体分子の分布や動態を顕微鏡で観察できると良いのですが、残念ながらインスリン受容体分子は広くかつ弱く発現しているため、それを確実に見ることは困難でした。

そこで、遺伝学において優れた研究材料となるショウジョウバエを用い、ゲノム編集技術CRISPR/Cas9によってゲノム内のインスリン受容体遺伝子の終止コドンの手前に蛍光タンパク質(mCherryまたはEYFP)の指令領域を挿入し、インスリン受容体と蛍光タンパク質がひと続きのタンパク質として合成される遺伝系統を作りました。この改変インスリン受容体遺伝子を、体細胞のゲノム二つともに持たせたホモ接合体では、体内の全てのインスリン受容体分子が蛍光を発するようになります。

このようにして作られたショウジョウバエ個体のインスリン受容体を観察すると、様々な臓器の細胞において、細胞が未成熟な不活性時には細胞周囲の限られた領域に待機しており、インスリンが結合して成長するのに合わせて、細胞内部へ取り込まれて散らばっていくことが確認されました。さらにこの現象の観察を利用した応用例として、Dh31という別のペプチドホルモンによる効果にインスリンの作用が関わることを明らかにすることができました。

本研究成果は2024年3月6日に国際学術誌「Zoological Science」のオンライン版に掲載されました。

本研究成果は、令和元年度私立学校教育研究装置等施設整備費により設置された共焦点顕微鏡オリンパスFV3000を活用して得られたものです。また、本研究は学習院⼤学グランドデザイン2039「国際学術誌論⽂掲載補助事業」より掲載費を助成しています。

発表内容

研究の背景と経緯

血流に乗って体内を循環するインスリンと、細胞膜上にあるその受容体(インスリン受容体)による細胞内へのブドウ糖取込み活性化の仕組みは、様々な多細胞動物の進化過程において広く保存されています。多細胞動物のほとんどの細胞がエネルギー摂取をする必要がありますが、エネルギーを摂取できる食糧供給の機会が限られていることから、摂食時には体内を循環するホルモンにより多くの体細胞が同調した応答を起こす必要があるためと考えられます。そのようにユビキタスに(いつでもどこでも)発現する性質がある遺伝子はハウスキーピング遺伝子と呼ばれ、様々な組織特異的発現をする遺伝子とは異なる発現制御があることが古くから知られてきました。インスリン受容体はその代表的なもので、全細胞で発現するもののそのレベルが非常に低いという性質があります。そのような分布をするタンパク質分子を顕微鏡で見ることは、あまり簡単ではありません。なぜなら、全体に分布していながら良く見えていない場合、検出の感度やコントラストを上げれば何かが見えてくるものの、それは本物なのか背景のノイズなのか区別が付きづらいためです。

研究の内容

これまでも哺乳類培養細胞において、インスリン受容体に蛍光タンパク質がつながるように改変した人工遺伝子を、内在性の遺伝子とは別に導入して大量に発現させてみる観察が、幾度も試みられてきました。しかしそのようにインスリン受容体を過剰発現させると、細胞が急速に老化したり、正常なインスリン受容体分子とは異なる挙動を見せる懸念が常に伴っていました。

今回のショウジョウバエのゲノム編集個体では、生体内に元からあるインスリン受容体そのものに蛍光タンパク質をつなげているため発現レベルが正常で、また正常なインスリン受容体遺伝子を持たずその改変遺伝子だけを二つ持つホモ接合体は、個体レベルでも細胞レベルでも何の異常も示しませんでした。すなわち、蛍光タンパク質と融合したインスリン受容体は、正常なインスリン受容体として機能していることを示しています。

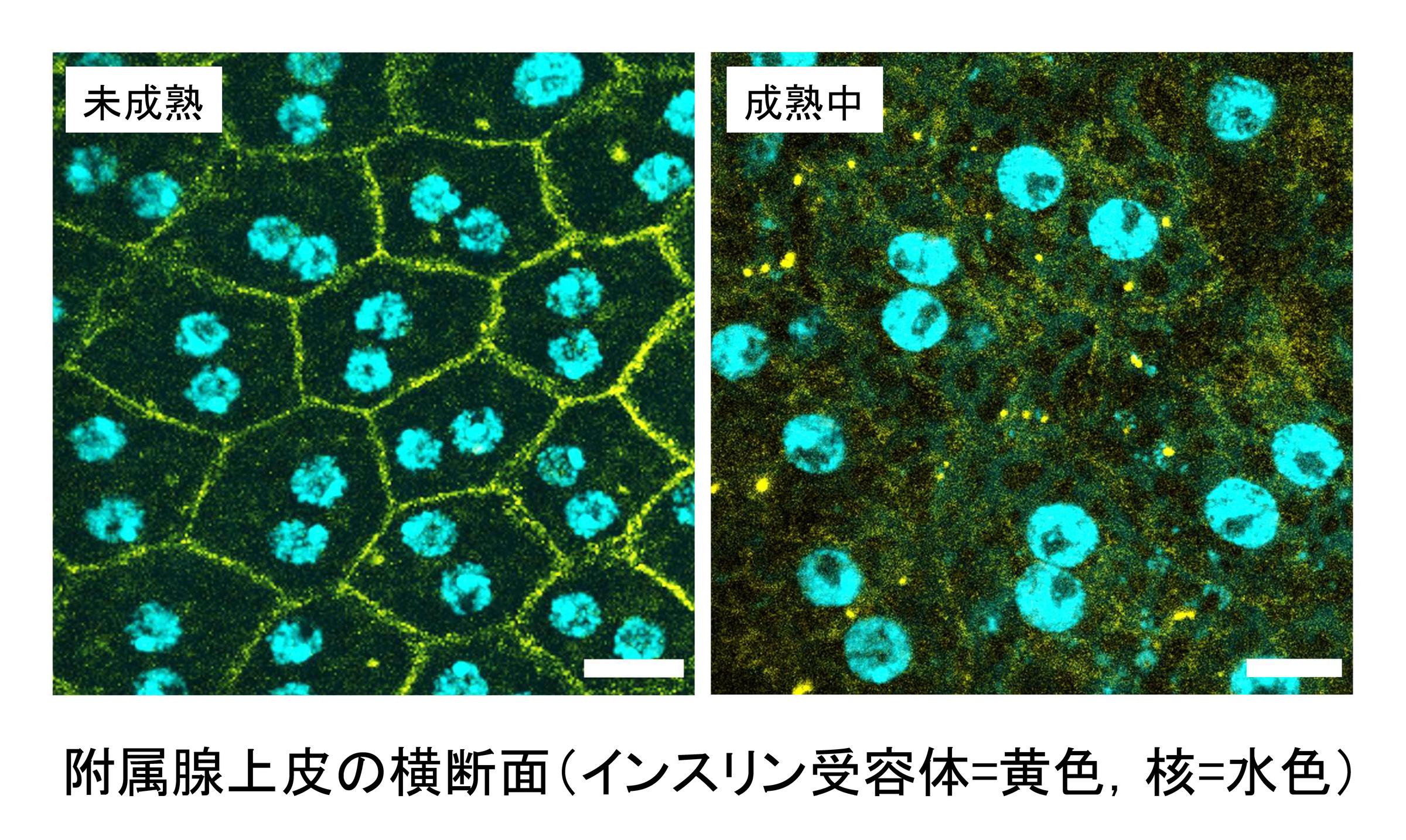

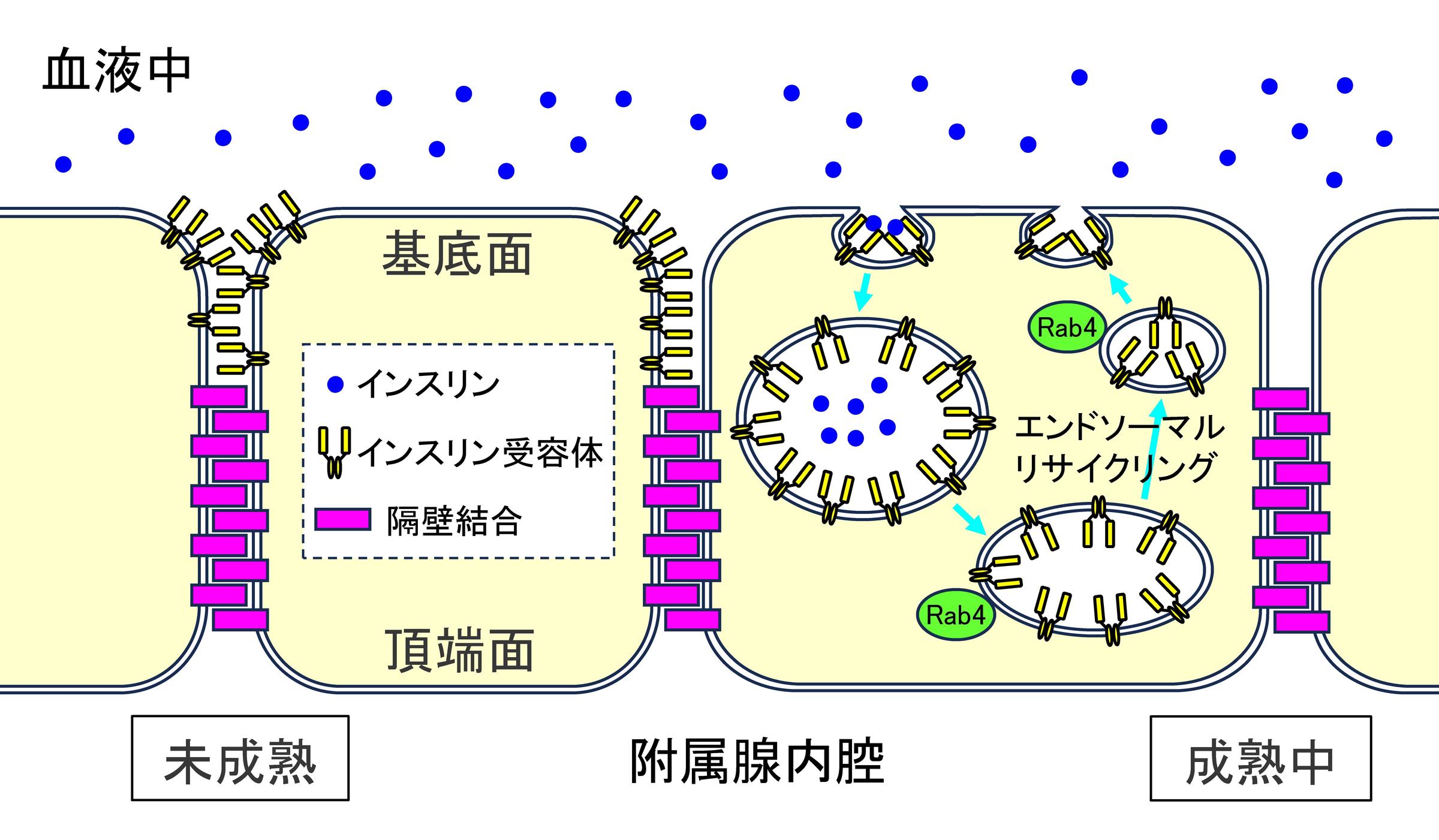

このようにして可視化されたインスリン受容体は、例えばオス附属腺(前立腺類似の内部生殖器官)・成虫原基(将来成虫の体を作るための幼虫体内にある組織)・中枢神経系・前胸腺(脱皮を制御する内分泌器官)・精巣といった様々な組織が未成熟な段階では、細胞の周囲かつ隔壁結合と呼ばれる細胞間結合構造よりも基底側の限られた位置に局在し(図1左および図2)、インスリンが結合して活性化するとその場所から離れて細胞内部へ取り込まれて(図1右)、散らばっていく変化が認められました。これは従来から知られるインスリン受容体のエンドソーマルリサイクリングという現象に合致するもので(図3)、その過程で働くタンパク質Rab4との共局在も観察されました。また、ショウジョウバエの中腸から分泌されるペプチドホルモンDh31(哺乳類カルシトニンのホモログ)を抑制すると、オス附属腺が早期に老化する現象が以前から知られていましたが、その過程にインスリン受容体の活性化が伴っていることを、応用例として証明することができました。本研究にご協力頂いた共同研究者の方々に感謝申し上げます。

図1

未成熟(左)または成熟中(右)のオス附属腺上皮細胞の横断面におけるEYFP融合インスリン受容体の分布(黄色)と核染色(水色)。縮尺=10mm。

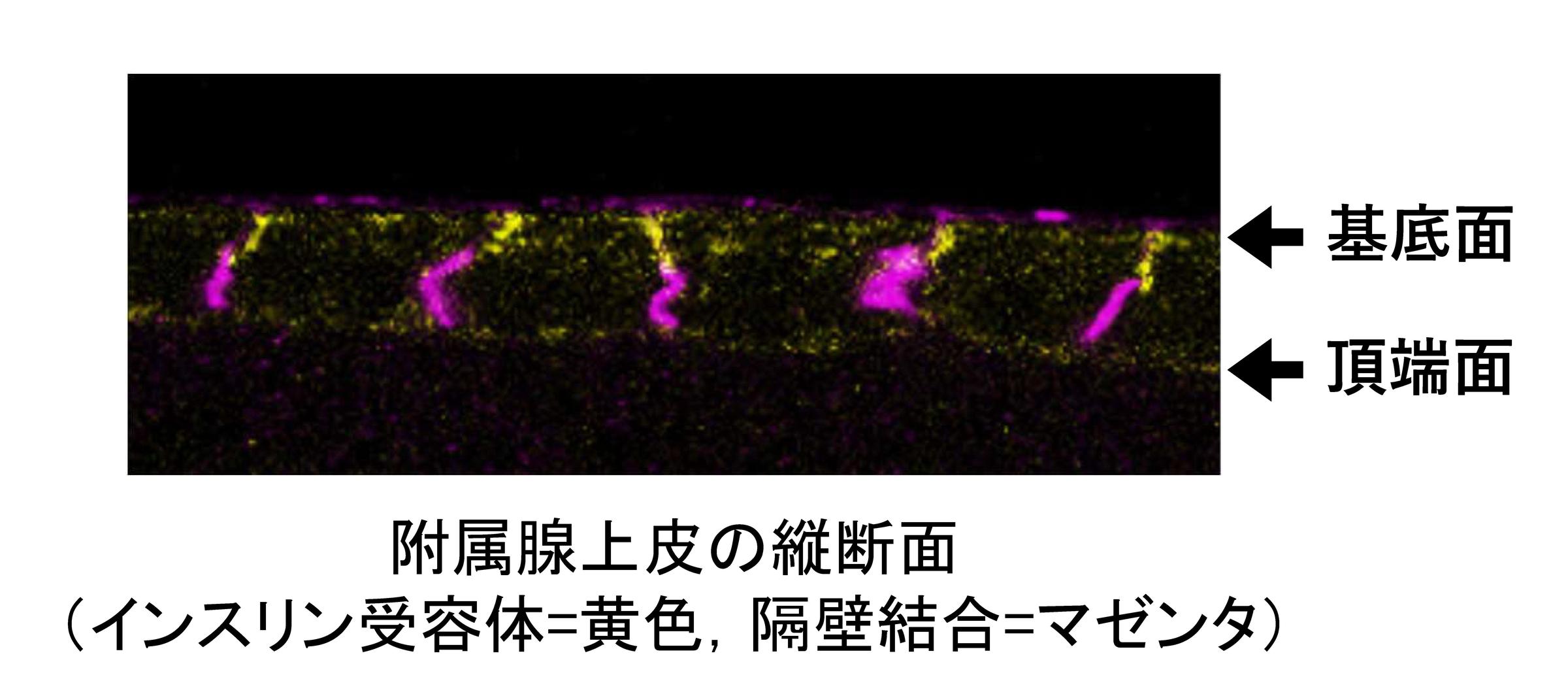

図2

未成熟細胞の縦断面におけるEYFP融合インスリン受容体(黄色)と隔壁結合(マゼンタ)。

図3

活性化とともに細胞内分布を変えるインスリン受容体の模式図。

今後の展開

この遺伝系統の使用によって、インスリンが関わる多様な現象における受容体活性化が、直接視認できるようになります。また、生細胞内のインスリン受容体分子の挙動を動画撮影したり(ライブイメージング)、対立遺伝子間の発現の異動を調べられる可能性も展望されます。そのためには、現状よりもさらに感度の高い検出方法の開発が望まれます。

用語解説

※1 ショウジョウバエ

体長2mmほどの小型のハエ。取扱いの簡便さのため、モデル生物として多くの研究に汎用されます。

※2 ゲノム編集

生物のゲノム内の狙った位置に、DNA塩基配列の変異を導くことができる分子遺伝学上の技術。この技術の基礎となる仕組みを解明したシャルパンティエ・ダウドナ両博士は、2020年にノーベル化学賞を受賞しました。

※3 蛍光タンパク質

ある波長の光を当てると別の波長の蛍光を返す性質のタンパク質で、他のタンパク質と融合すると、それを生体内で可視化します。その精製に初めて成功した下村脩博士は、2008年にノーベル化学賞を受賞しました。

論文情報

論文名:Creation of knock-in alleles of Insulin receptor tagged by fluorescent proteins mCherry or EYFP in fruit fly Drosophila melanogaster

雑誌名:Zoological Science

著者名:Ayano Moriya, Kei Otsuka, Riku Naoi, Mayu Terahata, Koji Takeda, Shu Kondo & Takashi Adachi-Yamada

DOI:10.2108/zs230075

発表者

守屋綾乃 学習院大学大学院自然科学研究科生命科学専攻・博士後期課程3年

大塚慧 学習院大学理学部生命科学科・助教

直井陸 学習院大学大学院自然科学研究科生命科学専攻・修了生

寺畠麻由 学習院大学大学院自然科学研究科生命科学専攻・修了生

武田晃司 学習院大学理学部生命科学科・元助教

近藤周 東京理科大学先進工学部生命システム工学科・准教授

安達卓 学習院大学理学部生命科学科・教授