【研究成果】進化の頂点or袋小路?:ミズギワカメムシのオス附属腺

2025.10.20

進化の頂点or袋小路?:ミズギワカメムシのオス附属腺

ポイント

- 多くの昆虫のオスの体内にある附属腺という生殖器官は、哺乳類の前立腺に似た配置をした外分泌腺で、この器官が大きい個体は繁殖に有利であることが知られています。

- 環境河川や湖沼の岸辺に生息する昆虫ミズギワカメムシは、附属腺細胞が他の昆虫と大きく異なり、数十個の核が1つの細胞に含まれる合胞体(細胞融合によってできる細胞)から成ることが分かりました。

- このことにより細胞は形の自由度が増し、成虫化後に附属腺を大きく膨らませることができますが、それと同時に、ほかの昆虫では発達している附属腺外側の筋肉が退化し、附属腺を絞ることには適さない形態であることが分かりました。

- オスが連続交尾するミズギワカメムシは、その性質にあわせて附属腺が独特の形態進化を遂げたことが推測されます。

研究の概要

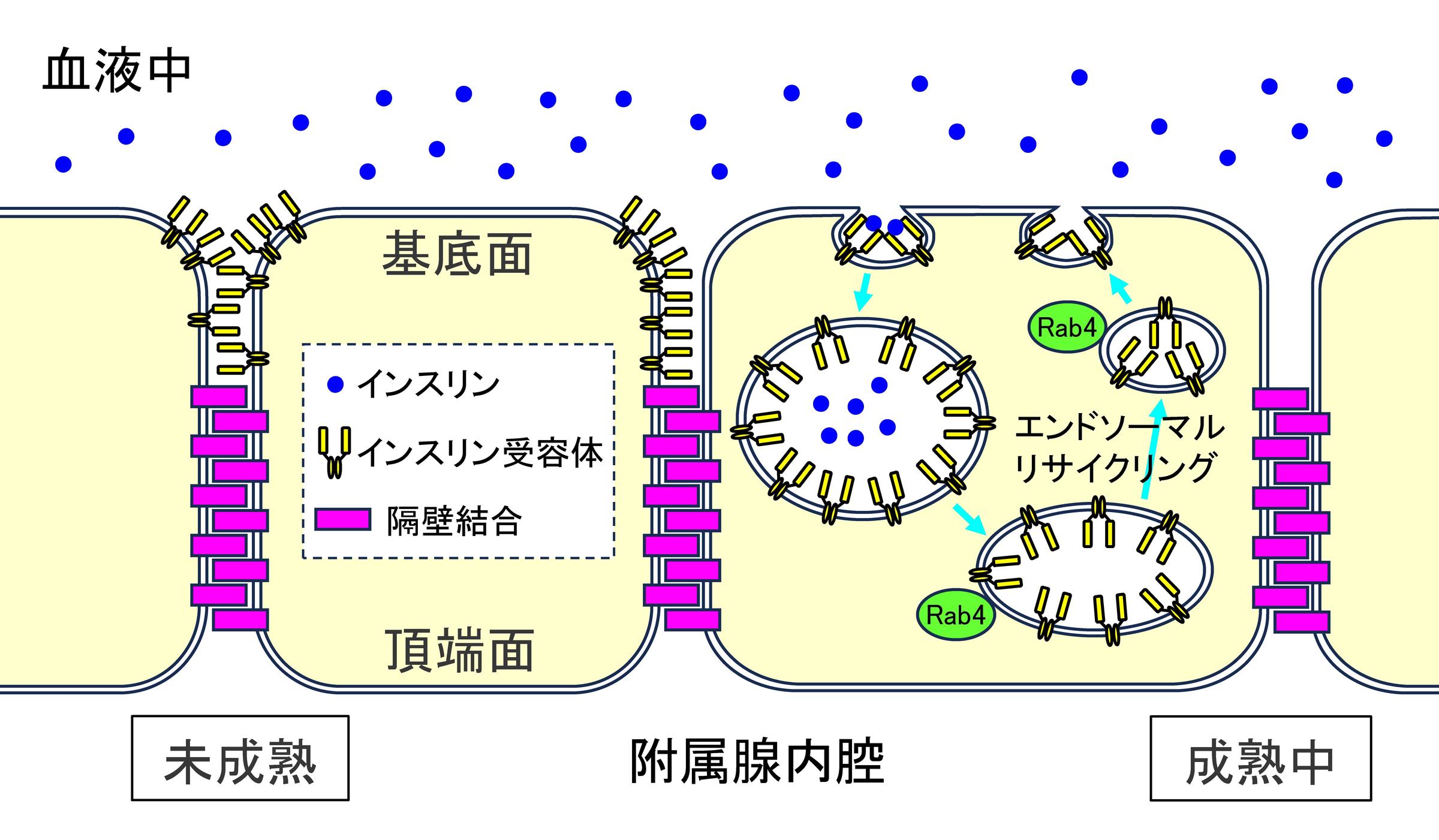

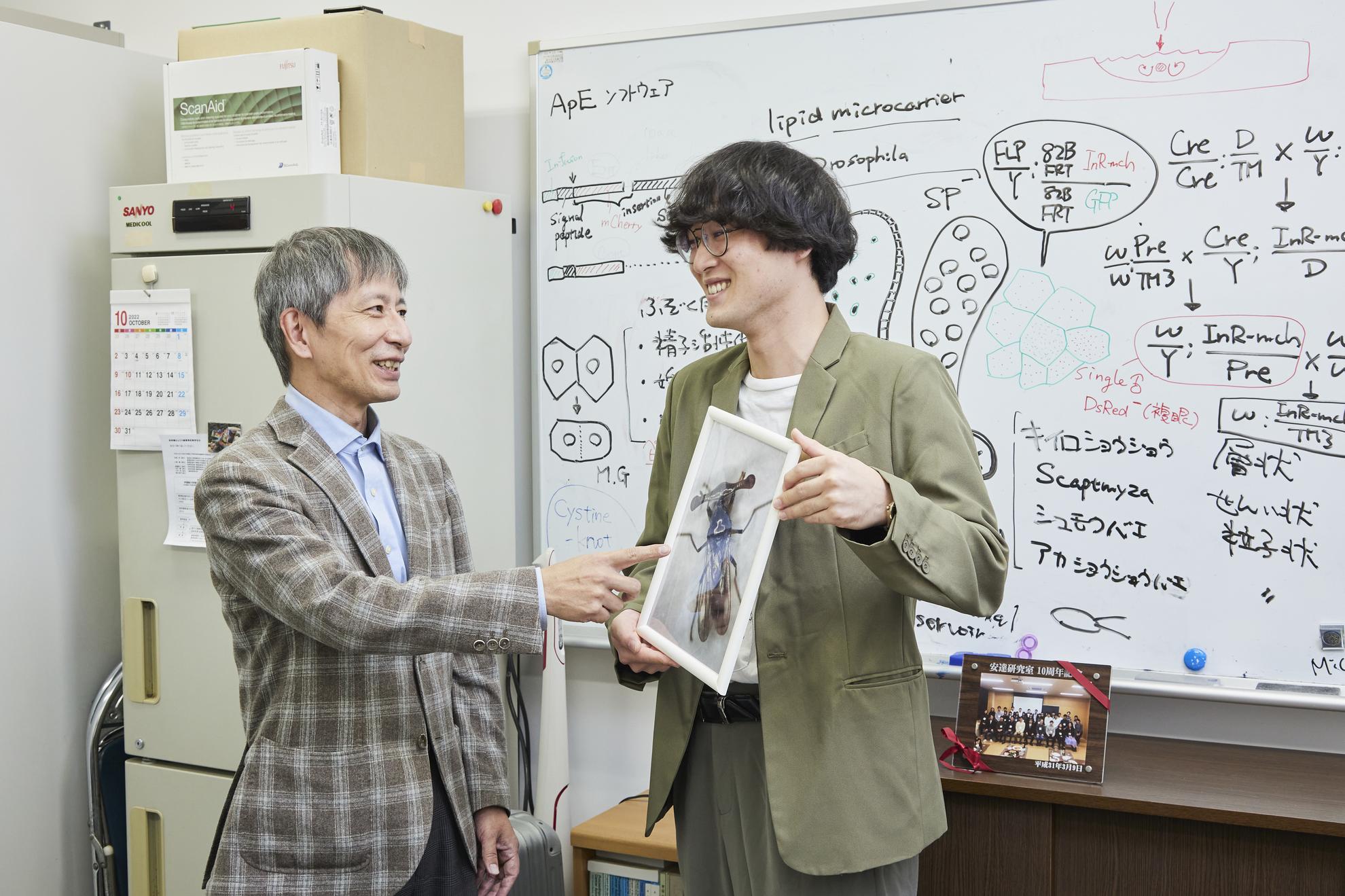

学習院大学理学部生命科学科の安達卓教授、武田晃司元助教(現所属:農研機構)らの研究グループは、ミズギワカメムシのオス附属腺の独特な細胞形態を明らかにしました。多くの昆虫のオスがもつ附属腺という内部生殖器官は、精子とともにメスへ送り込む物質を外分泌するため、哺乳類の前立腺に相当すると考えられています。様々な昆虫で、この附属腺が大きいと繁殖成功率が上がることが知られ、この器官を成長させるための様々な進化が起きています。河川や湖沼の水際に生息し、アメンボやタイコウチに比較的近縁な昆虫であるミズギワカメムシは、袋状の附属腺を形作る上皮細胞が他の昆虫と大きく異なり、数十個の核が1つの細胞に含まれる多核細胞であることが分かりました。またその発生過程を追跡観察したところ、多核体(核分裂によってできる多核細胞)ではなく合胞体(細胞融合によってできる多核細胞)であることも分かりました。このことにより各細胞の核数はランダムとなり、そのために細胞の形の自由度が増し、成虫になる直前までは小さく収縮していた細胞が、成虫化後には広い板状へと変形し、結果として他の昆虫よりも高い割合で附属腺を膨らませることができます。ところがそれと同時に、他の昆虫で発達している附属腺外側の筋繊維が退化し、附属腺を絞ることには適さない形態であることが分かりました。オスが少なくとも3回は連続交尾するミズギワカメムシは、その性質にあわせて附属腺が独特の形態進化を遂げたことが推測されます。本研究成果は、2025年7月11日に国際学術誌「Diversity」に掲載されました。

研究の背景

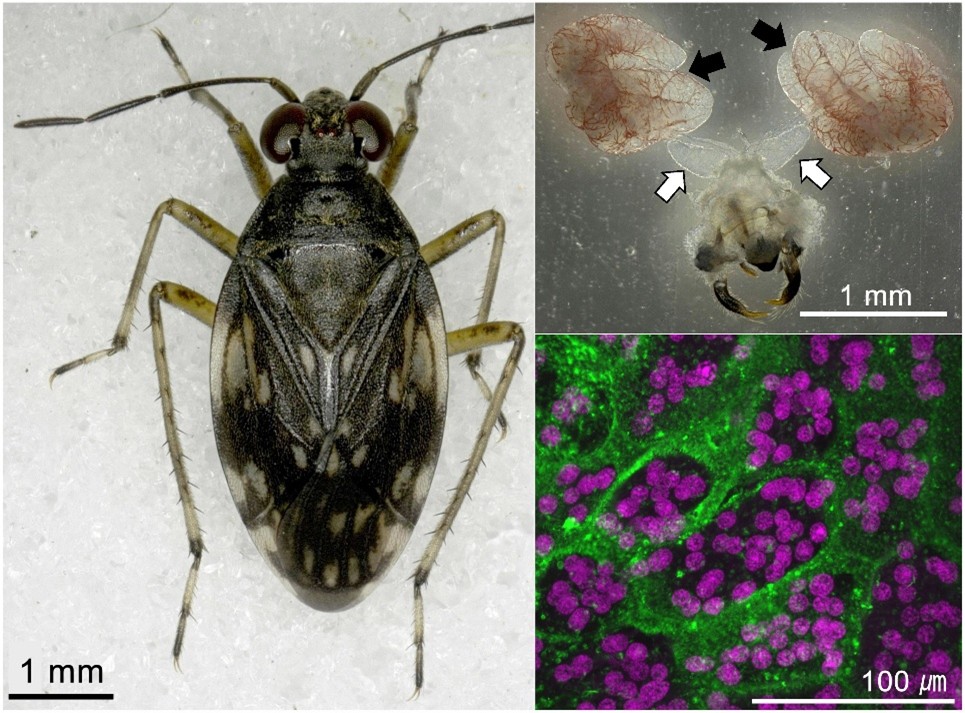

多くの生き物はその子孫をできるだけ効率良く残せるように進化しますが、そのための戦略がオスとメスでは異なることも多いため、生殖器官の形態や性質は進化速度が速いことが知られています。様々な昆虫のオスがもつ内部生殖器官である附属腺は、そのような進化速度が反映されやすい器官であり、昆虫の種類により様々な差異が認められます。例えばショウジョウバエの仲間は、附属腺の内容物を絞り出すための可塑性を上げるために、上皮細胞の二核化という独特の進化を遂げています。研究グループは、これに似た進化をした、あるいはもっと極端な進化をした他の昆虫を探索して来ましたが、カメムシ目に属するミズギワカメムシの仲間が、独特の合胞体上皮細胞からなる附属腺をもつことを明らかにしました(図1)。

(右上、黒矢印が精巣、白矢印が附属腺)および附属腺の合胞体上皮細胞(右下、緑が細胞膜、赤紫が核)

研究の内容

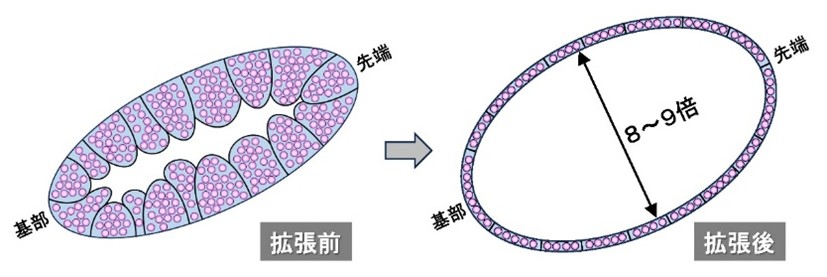

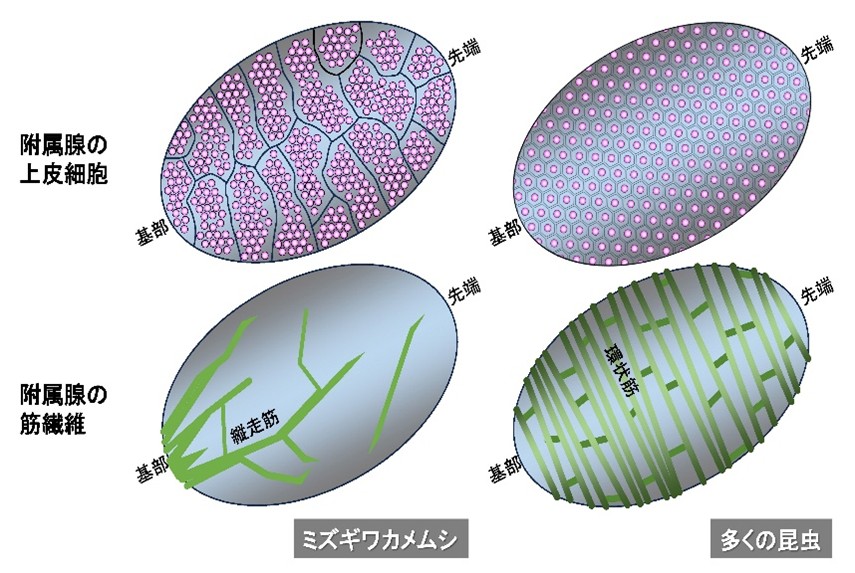

このような合胞体上皮細胞は、通常のほぼ六角形をした単核上皮細胞とは異なり、様々な複雑な形状に変わり得る可塑性をもっているため、他の昆虫の附属腺よりも大きな拡張率をもつことにつながると考えられ、実際にその内腔直径は8-9倍という大きな拡張を示しました(図2)(対照としてナベブタムシという昆虫の二核細胞附属腺では4倍程度)。一方、これが附属腺物質をより多く貯めるために最も進化した優れた方法であるのなら、他の昆虫でも同様の特徴が進化すべきです。しかし、実際にはこのような高度な合胞体附属腺はミズギワカメムシ以外では見つかっていない実状には何らかの理由があるはずで、大きな拡張率と引き換えに失う大事な性質があることが予測されます。その候補として挙げられる性質は、この合胞体附属腺に必ず伴う退化した筋繊維です。通常、附属腺やその他の管腔組織の周囲には、沢山の輪ゴムを整然と並べて巻いたような外観の環状筋と呼ばれる筋繊維が強く発達し、それは内腔にある物質を効率よく絞り出す役割を果たします(図3)。ところが、ミズギワカメムシの附属腺ではこの環状筋がなく、代わりにわずか数本のいびつな形をした、個体ごとにも形が異なる縦走筋が存在し、またそれらの筋繊維はすべての細胞には届いていませんでした(図3)。筋繊維には伸縮性がありますがどこまでも伸びられる訳ではないため、附属腺上皮があまりに大きな拡張率をもつと、外側の筋繊維はこれに対応できなくなり失われるのだと予想されます。実際、この筋繊維の発生を調べると、他の昆虫の附属腺のように、一旦は附属腺表面の広い領域に筋芽細胞が増殖するものの、成虫化後に急速に失われてゆくことが分かりました。以上の結果として、この合胞体附属腺は他の昆虫のようには強く絞れなくなり、収縮率が悪くなると考えられます。すると、ミズギワカメムシは1回の交尾において附属腺物質を多量に排出しないことが予想されますが、実際に成熟したオス1匹を未交尾のメス3個体と次々に同居させてみたところ、オスはすべてのメスとの交尾を間をおかずに行えることが分かりました。このような独特の性質が、この合胞体附属腺の進化に関係していることが考えられます。縦走筋が収縮すると、多くの合胞体上皮細胞はそれに引っぱられるようにして、先端-基部方向につぶされたような複雑な形になり(図3)、附属腺内腔はわずかに縮小するようです。一方、通常の単核上皮細胞がもつ六角形の形が環状筋によって絞られた場合には、このような方法での小さな収縮ができないと考えられます。このことから類推すると、ミズギワカメムシは逆に、他の昆虫のように一回の交尾で多量の附属腺物質を排出するようには進化できない袋小路に入っているのかも知れません。

上皮細胞の構造(上)と附属腺周囲の筋繊維(下)

今後の展開

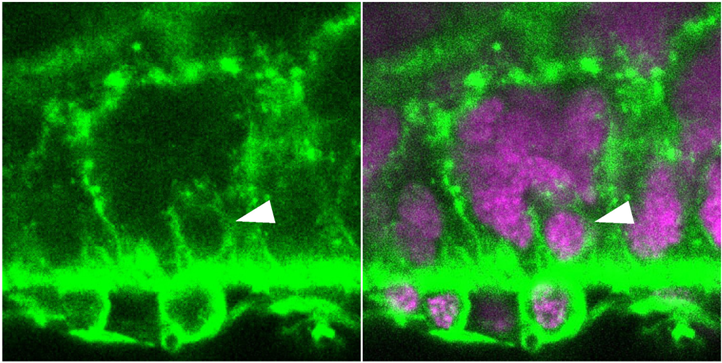

このような合胞体進化がいつから生じたのかを知るために、ミズギワカメムシ下目に含まれる5つの属を調べたところ、その全てにおいて似た細胞形態が見られた一方、起源については不明でした。しかしまだ調べられていない多数の属があるので、今後はその起源が調べられ、合胞体が生まれた理由が分かる可能性があります。またこの合胞体の発生過程を調べたところ、単層上皮の内腔側に存在する多核細胞が、外側の単層上皮から脱離した細胞を一つ一つ取り込むことによって、多核化が進行してゆく過程(エントーシス)が、少なくとも2回脱皮前の若虫期以降で起きていることが分かりました(図4)。このような若いステージでの生殖器官分化は他の昆虫ではあまり見られないことで、発生初期のプログラムが変更されている古い起源の性質であることが伺われます。一方、このようなエントーシスは他の多細胞生物においても知られ、意外なことに哺乳類の子宮で胚の着床が起きるとき、合胞体栄養膜細胞が子宮内膜上皮細胞を取り込んで消化する前段階などにも似た現象が見られます。これらの一見共通した現象が、同じメカニズムによるのか、異なる仕組みで生じるのかといった疑問にもいずれ答えが出されることでしょう。

発表者

| 武田晃司 |

学習院大学理学部生命科学科 (現職=農研機構生物機能利用研究部門・研究員) |

元助教 |

|

山内純 |

学習院大学理学部生命科学科 |

元学生 |

|

直井陸 |

学習院大学大学院自然科学研究科生命科学専攻 |

元院生 |

|

石川忠 |

東京農業大学農学部生物資源開発学科 |

教授 |

|

安達卓 |

学習院大学理学部生命科学科 |

教授 |

論文情報

論文名:Unusual occurrence of syncytial epithelia in the male accessory glands of shore bugs (Leptopodomorpha in Hemiptera)

雑誌名:Diversity・17・7・481

著者名:Koji Takeda, Jun Yamauchi, Riku Naoi, Tadashi Ishikawa and Takashi Adachi-Yamada

URL:https://www.mdpi.com/1424-2818/17/7/481

DOI:10.3390/d17070481

研究助成

本発表は、学習院大学国際論文助成事業より掲載費の助成を受けています。

用語解説

※1 ミズギワカメムシ

カメムシ目のミズギワカメムシ下目に含まれる昆虫の総称

※2 オス附属腺

多くの昆虫のオスがもつ内部生殖器官の一つで、哺乳類の前立腺に相当すると考えられる

※3 合胞体

複数の細胞が融合することによってできる多核の細胞

※4 エントーシス

細胞が他の細胞を丸ごと取り込む共食い現象(cell cannibalism)の一種