世界初の宇宙実験で物質の更なる理解に挑む

現生人類が地上に登場したのは、今から20万〜15万年前といわれている。以降、人類はずっと地上で暮らしてきた。しかし、近年、その状況が変わりつつある。空を見上げると、上空約400kmには国際宇宙ステーション(ISS)が飛行し、人類を代表して宇宙飛行士が暮らしている。ISSは宇宙の実験室としての役割を果たしており、いろいろな実験が実施されている。そして、もうすぐ理学部物理学科の渡邉匡人教授がリーダーを務める実験がおこなわれようとしている。

渡邉教授たちが挑戦するのは、鉄鋼とスラグと呼ばれる金属酸化物の混合物を溶かして、液滴という球状の液体をつくり、鉄鋼とスラグの界面張力を測定する実験だ。界面というのは、ある物体が別の物体と接しているときの境界面のこと。物体が空気と接している場合は、その物体の界面は表面と呼ばれる。渡邉教授たちは、鉄とスラグの接している界面がどのような物理的な性質を持っているのかを調べたいと考えているのだ。

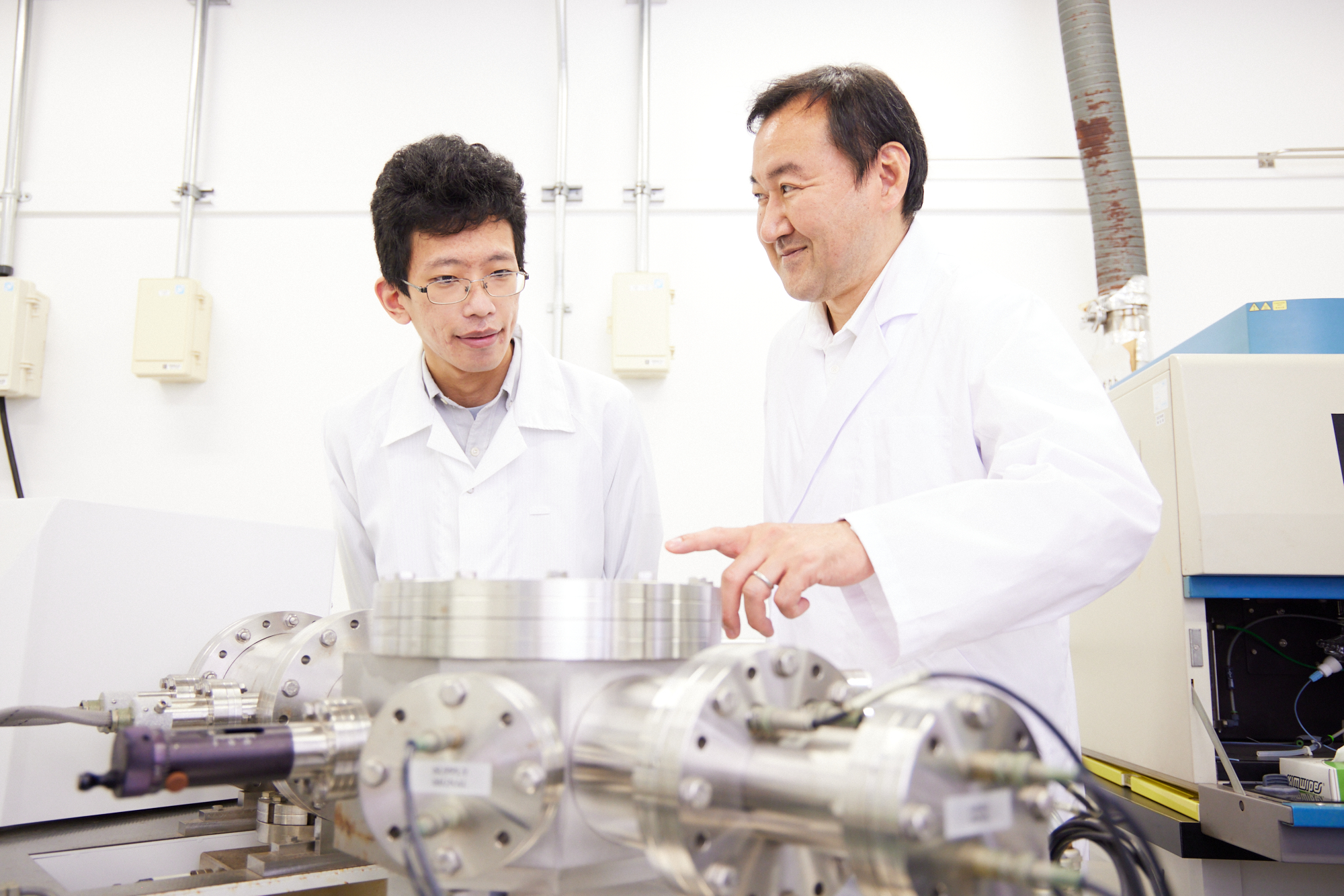

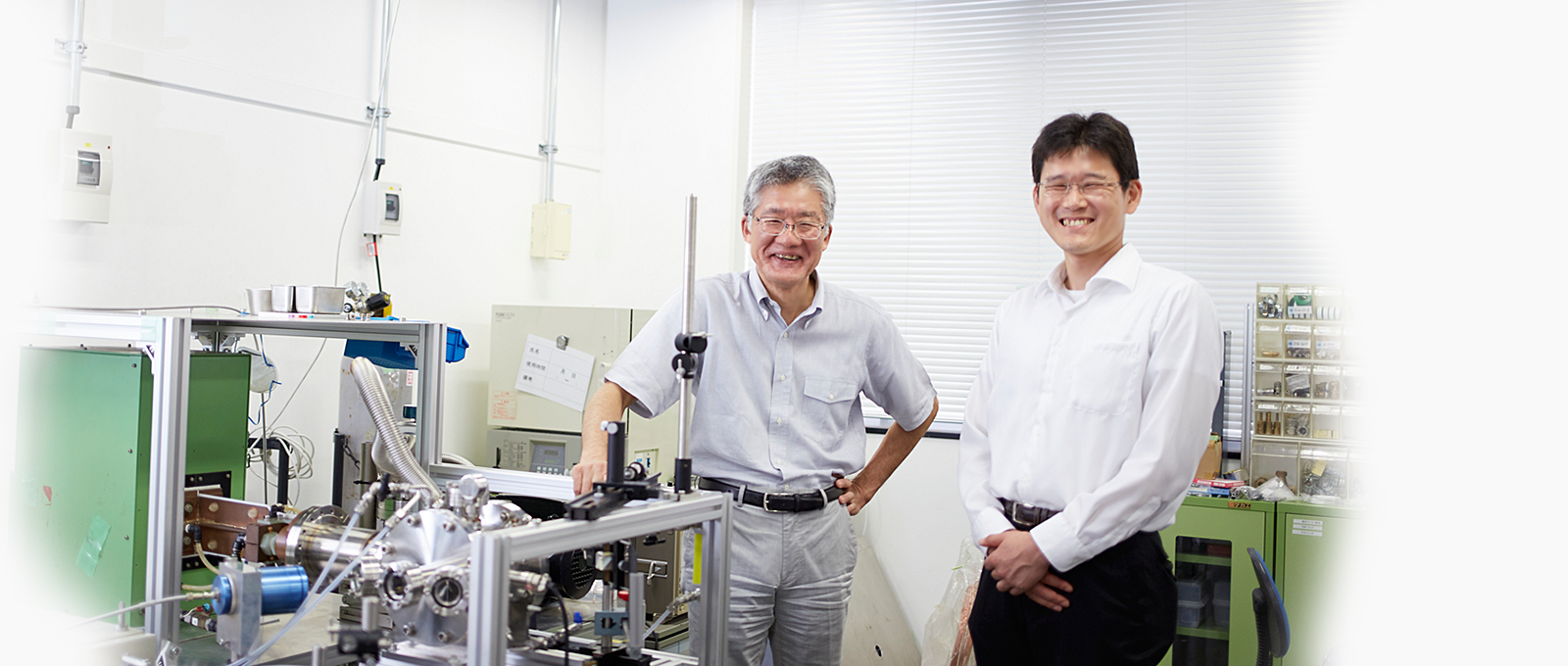

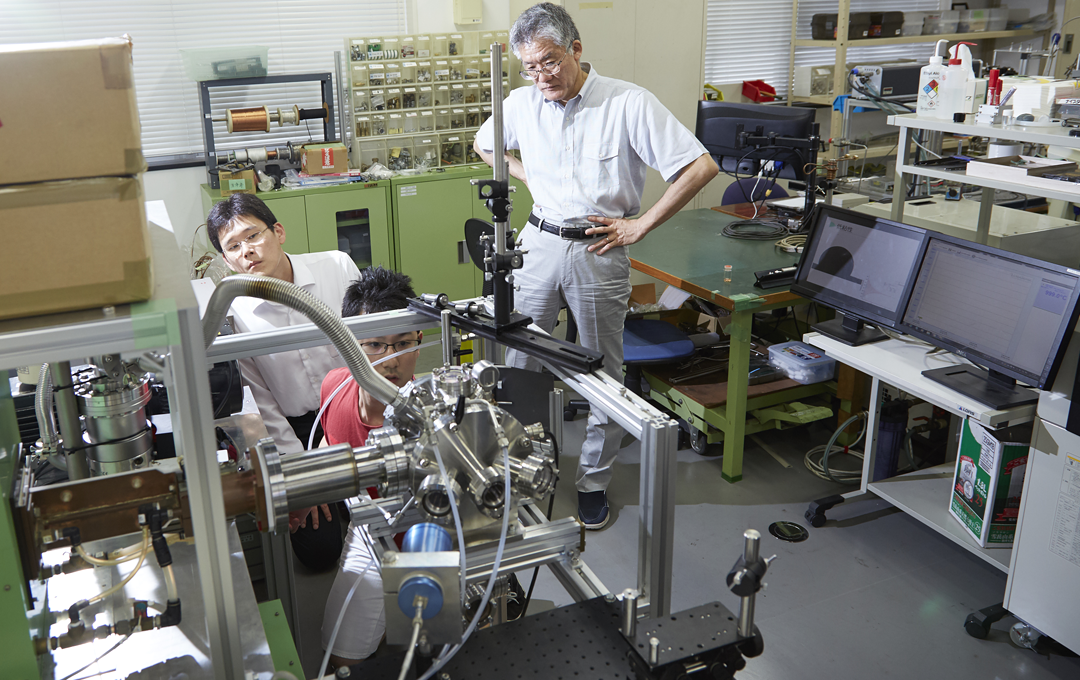

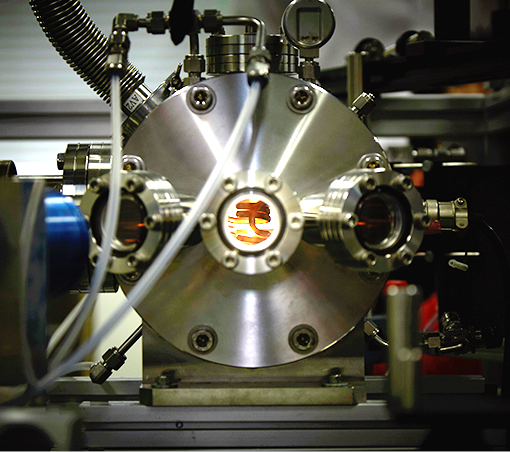

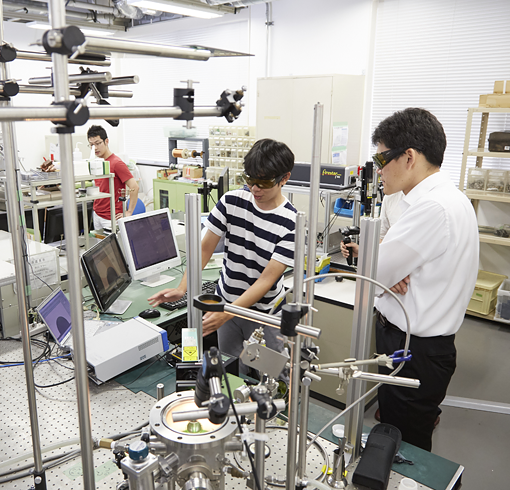

ただし、この実験は地上では十分なデータが得られない。そこで、ISSの「きぼう」日本実験棟内で実験をおこなう計画が進められている。2015年7月には、無人補給船「こうのとり」5号機で実験装置である静電浮遊炉がきぼうへと運ばれた。試料もISSに届けられ、準備は着々と進んでいる。そのような中、今年の12月中旬からISSで長期滞在する予定のJAXAの金井宣茂宇宙飛行士が、渡邉教授のもとを訪れた。

タイミングが合えば、金井宇宙飛行士が滞在中に、渡邉教授たちが計画した実験が実施されるだろう。そのとき、金井宇宙飛行士は地上管制官の指示に従って、きぼうで静電浮遊炉の操作を担当することになる。そこで、実験の理解をより深めるために、渡邉教授のレクチャーを受け、実験室を見学した。

容器を使わずに界面張力を測る

渡邉教授は、今回の実験の理解を深めるために、まず、鉄と金属酸化物の界面張力を測定する実験の歴史的な流れを説明した。鉄と金属酸化物の知識を必要としているのは、主に製鉄と溶接だ。製鉄は鉄鉱石からスラグを効率よく分離するために、溶接は鉄板などを強固につなぎあわせるために鉄の性質を詳しく知る必要がある。

鉄と金属酸化物の界面張力の値も知りたい情報の1つだ。この値を精密に計測できれば、製鉄や溶接の新手法の開発にもつながると期待される。鉄と金属酸化物の界面張力を測定する研究は、1960年代からおこなわれてきた。その主流となっていたのは、試料を容器の中に入れて溶かし、X線で測定する方法だ。だが、この方法は、高い温度にしすぎると容器が溶けてしまうので、鉄の融点である1538℃付近でしか測定することができないという弱点があった。

渡邉教授は、より高い温度で測定をするために、無容器浮遊法を考案した。無容器測定法は、その名の通り、試料を浮かせた状態で溶かし、容器を使わずに表面や界面の張力を測定しようというものだ。渡邉教授は1998年頃から、この測定方法を研究に取り組み、世界でもトップクラスの成果を残してきた。

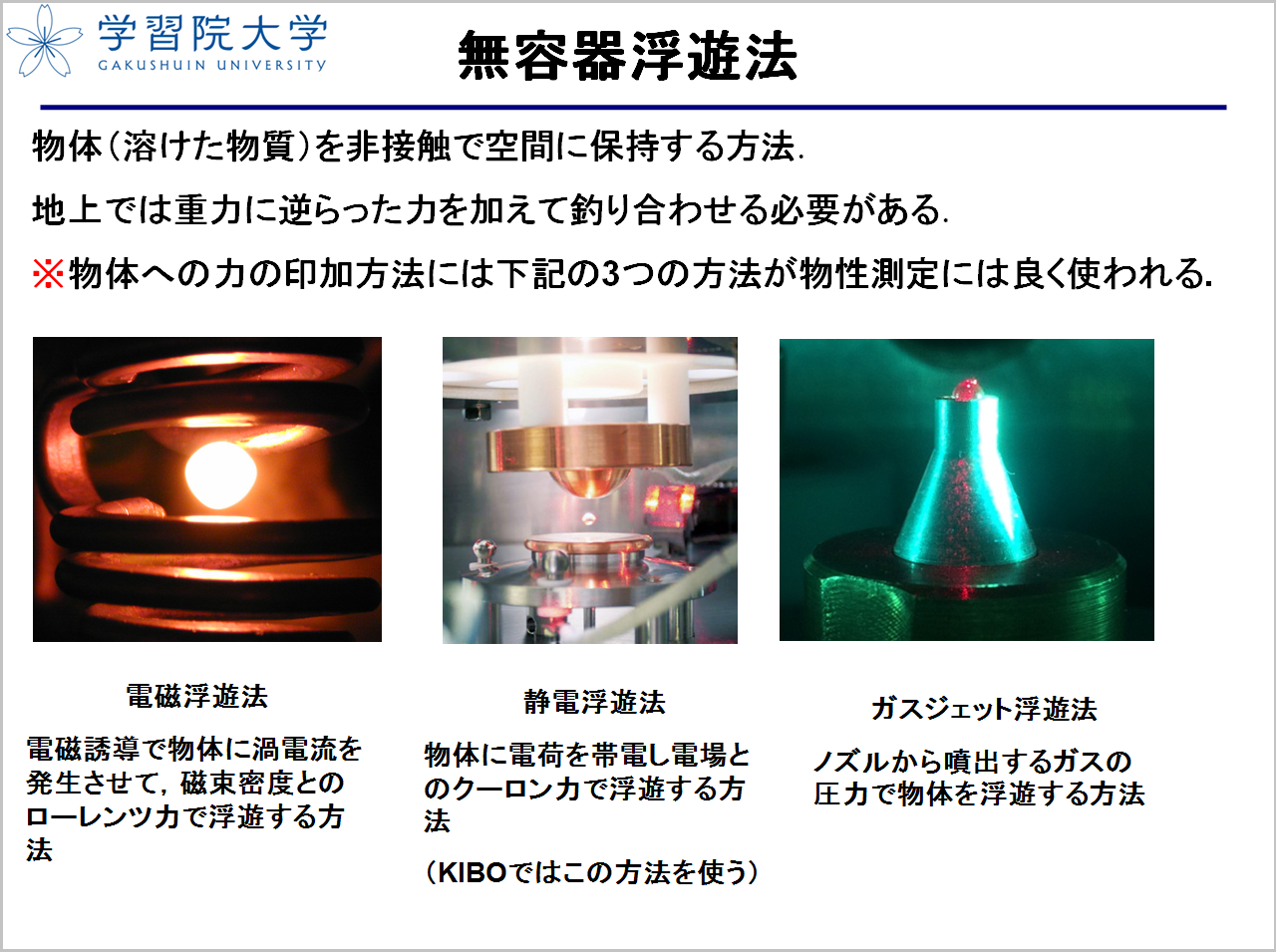

試料を浮遊させる方法は、電磁気、静電気、超音波などいくつかある。渡邉教授がきぼうで利用するのは、静電気を利用する方法だ。電磁気は電気を通す金属でしか利用できないし、試料の近くにコイルを置く必要があるために、試料全体の変化を見ることが難しい。超音波は浮遊させた試料を一定の位置に保つのに苦労する。

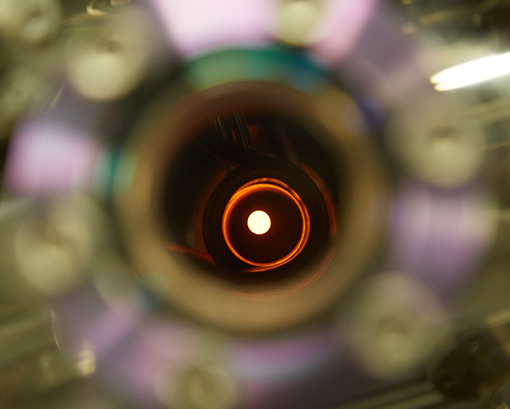

その点、静電気の場合は、試料を紫外線などにあて、電気を帯びた状態にするので、どのような物質でも浮遊させることができ、位置を保つのも比較的簡単にできる。浮遊させた試料にレーザー光線をあてて熱すれば、試料が溶けて、液体の粒になる。浮遊した液体の粒は、決まった振動数で振動するので、この振動数を測定することで、表面張力や界面張力を計算することができるのだ。

重力が邪魔をする地上実験

無容器浮遊法であれば、いずれの場合も重力に対抗して試料を浮かせて、地上でも容器を使わずに実験をすることができる。それであれば、わざわざ宇宙で実験しなくてもいいと思う人は多いだろう。金井宇宙飛行士もこのことを疑問に思ったようで、渡邉教授に質問している。それに対し、渡邉教授は「地上で浮遊させると、どうしても重力の影響を受けて液滴の形が真球になりません。ISSの微小重力環境で液滴をつくると真球になるので、振動数が1つに収束します。地上では形が複雑になって、振動数が1つに収束せずに正確な表面張力を求めることができないのです」と答えた。

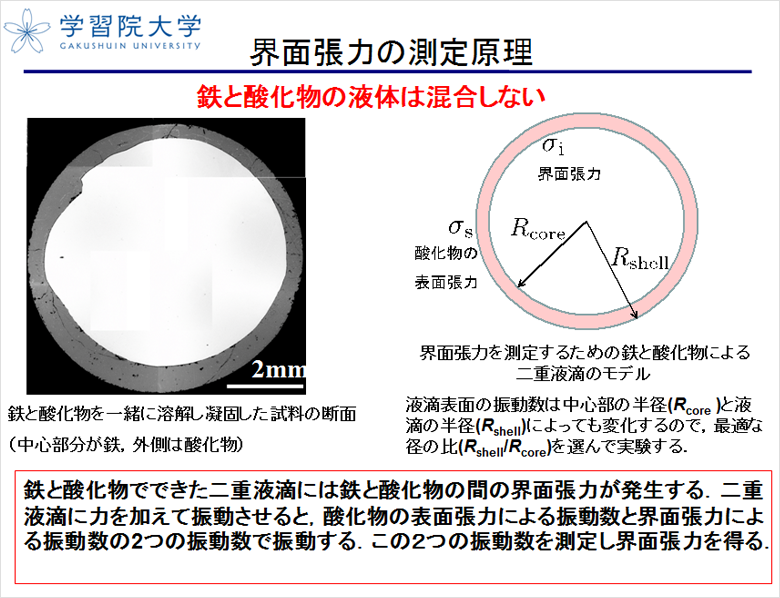

また、1つの試料に性質の違う2つの物質が存在する場合、それぞれの物質を適切に組み合わせて実験をすると、ISSでは片方の物質が、もう片方の物質を包みこむような二重の真球の状態をつくることができる。「ロケットを使った実験で、二重の真球となった液体試料を振動させると、収束する振動数は2つになります。この2つの振動数から表面張力だけでなく、界面張力も求めることができます」と渡邉教授は続けた。

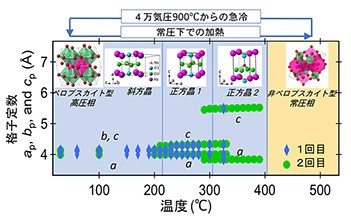

実際、ロケットを使って銅とコバルトの合金を無容器浮遊法で測定すると、銅がコバルトを包みこむ二重の球をつくり、振動数も2つに収束することが確認できた。ただし、銅とコバルトの合金は高温状態だと溶けあい、均一な液体になっている。二重の球となるのは、温度が下がって、銅とコバルトが分離してからだ。この過程で2つの層の量は、時間と共に変化するので、状態が安定しない。しかも、ロケットでの実験では、無重力状態を6分間しかつくることができないので、もともと溶けあっていた銅とコバルトが分離する過程がよくわからない。このような事情があるために、得られた振動数の値が正確であるとは言い切れない状況にある。

宇宙実験でものづくりが変わる?!

渡邉教授はより正確な振動数を測定するために、鉄と金属酸化物を使う実験を考えた。その理由を、「鉄と金属酸化物は最初から二層に分かれているので、合金のように実験中に二層の量が変わることがありません。液体にしても、割合はずっと同じままです。そのため、とても正確な振動数を測定できる期待が高まります」と説明する。

鉄と金属酸化物を比べると、鉄の密度が圧倒的に大きいので、地上で実験をすると、どうしても重い鉄が下に沈んでしまう。きれいな試料を溶かしたときに、きれいな二重の球をつくるには、ISSの微小重力環境が不可欠なのだ。この試みは、試料を溶かすことができただけでも世界初となる先進的な取り組みだ。

鉄と金属酸化物の界面張力の正確な値はこれまでほとんど知られてこなかった。今回の実験で、界面張力の測定方法が確立されれば、人類は新たな知識を得ることとなる。

金属などが高温で溶けた状態になったものを高温融体という。今回の実験が成功すれば、鉄だけでなく、様々な高温融体の研究へと広がる可能性もある。高温融体は、製鉄や溶接はもちろん、コンピュータやスマートフォンには欠かせないシリコンの単結晶をつくるときにも重要で、ものづくりと密接に関わっている。ISSの静電浮遊炉を利用して様々な高温融体の表面張力、界面張力、粘性などが正確に測定できるようになれば、それらの値から、まったく新しいものづくりの手法が産みだされることだろう。

レクチャー、実験室の見学を終えて、金井宇宙飛行士は、「静電浮遊炉は、JAXAも大きな期待を抱いて打ち上げた機器です。宇宙飛行士は、ISSで実験機器を操作しますが、あくまでも作業者にすぎません。宇宙飛行士は手順書や管制チームの指示に基づいて確実に作業を進めますが、その状態では教授の考えていた元々の意図が、私たちに届きにくくなっています。研究現場の熱気を肌で感じることで、作業の意味などもよくわかりますし、とても貴重な経験をさせて頂きました」と語った。

渡邉教授、金井宇宙飛行士をはじめ、たくさんの人たちの力によって、静電浮遊炉を使った実験がもうすぐISSでおこなわれようとしている。実験結果そのものもさることながら、この実験がおこなわれることで、未来のものづくりにどのような影響をもたらすのか、今からとても楽しみだ。

(科学ライター・荒舩良孝)

Profile

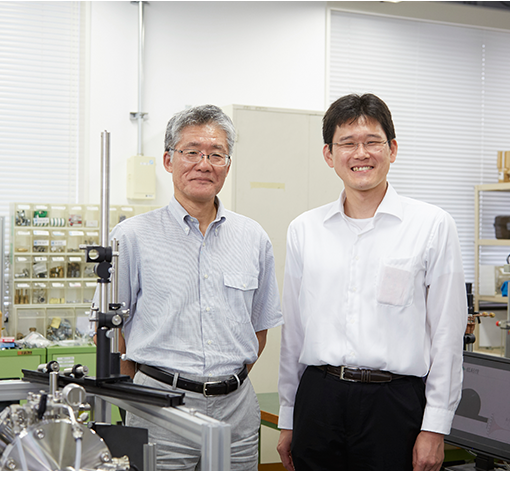

渡邉 匡人

MASAHITO WATANABE

1964年生れ。1986年学習院大学理学部物理学科卒業、89年同大学自然科学研究科博士前期課程修了。同年4月日本電気(株)入社。同社基礎研究所主任研究員を経て、2001年4月より学習院大学理学部助教授,2004年より現職。博士(工学)

荒舩 良孝

YOSHITAKA ARAFUNE(聞き手・ライター)

大学在学中の1995年より講談社の科学雑誌「Quark」の記者として活動を始める。以降、科学ライターとして、ニホンオオカミから宇宙論まで、科学と名がつく分野を幅広く取材をし、様々な記事を執筆。日々の生活とも結びつき、益々重要になっている科学の成果を、たくさんの人たちにわかりやすく伝えられるように心がけている。著書は『5つの謎でわかる宇宙』(平凡社)、『宇宙の真実』(宝島社)、『ニュートリノってナンダ?』(誠文堂新光社)など、多数ある。