「生まれてこないほうが良かった」という反出生主義を学ぶことが、私たちに与えてくれる新たな視点

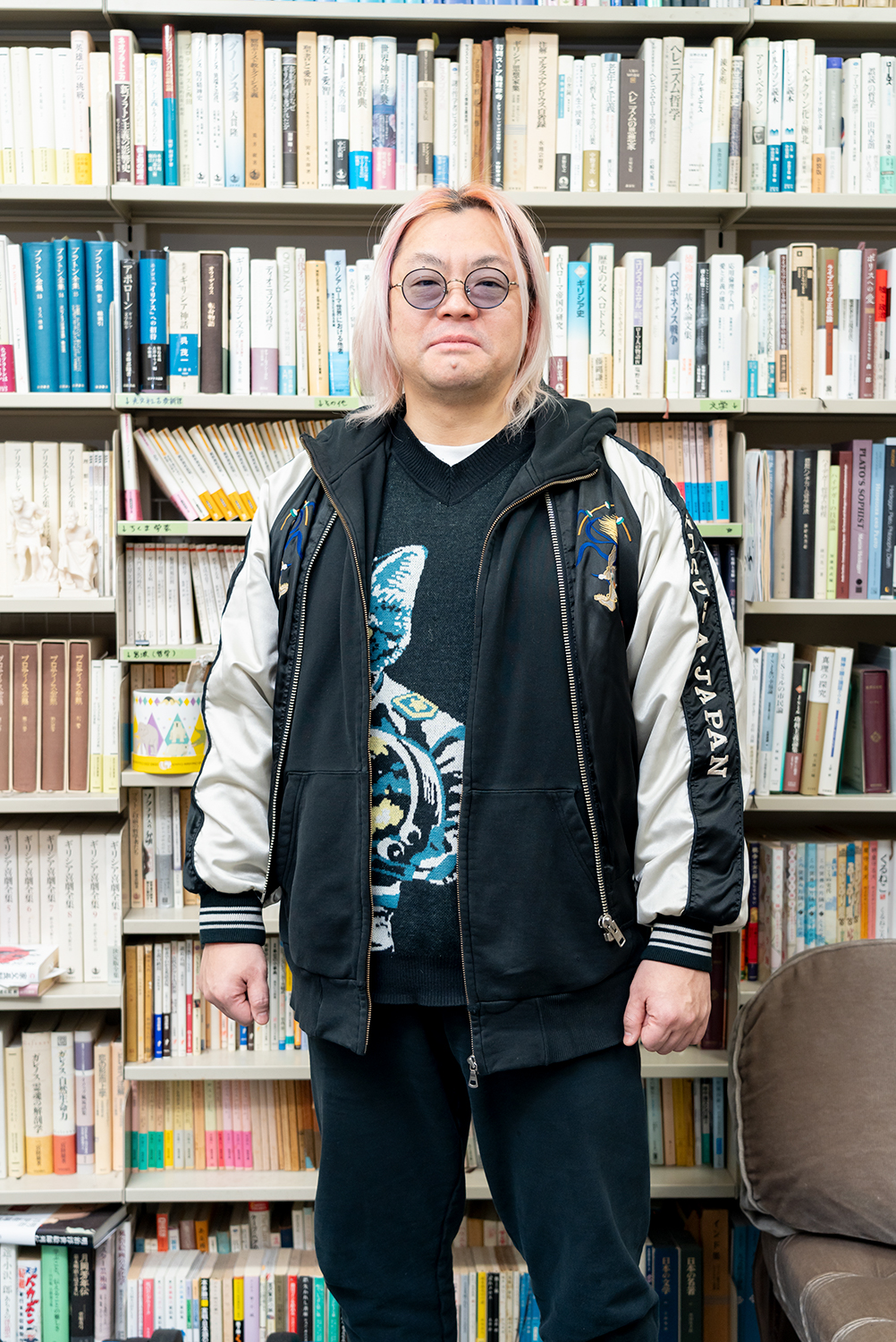

文学部哲学科で過ごした学生時代にギリシア語の面白さに目覚め、そのまま学習院でまっすぐに哲学研究者としての道へ歩んできた小島和男教授。研究テーマである古代ギリシアのプラトン主義、うどん、そして反出生主義の関係性とは? 「人間は生まれてこないほうが良かった」と提唱する反出生主義の思想は私たちにどのような気づきを与えてくれるのか、小島教授に聞いた。

研究テーマは古代ギリシア哲学、

うどん、そして反出生主義

― 小島先生が研究者を志したきっかけは何でしたか。

とにかく小さなころから活字中毒で、本を読むことが好きでした。最初に好きになった哲学者はバートランド・ラッセルです。ターニングポイントは成り行きで古典ギリシア語を勉強するようになり、それがものすごく好きになったことでしょうか。それがなければ学者にはなっていませんでした。

― 現在の研究内容について教えてください。

私の研究テーマは主に3つあります。

1つ目は古代ギリシア哲学です。私は学習院大学の文学部哲学科出身ですが、在学中にギリシア語の楽しさを知り、行きがかりでギリシア哲学にも興味を抱くようになりました。

現在はプラトンの作品を中心に、同じくローマの哲学者だったアプレイウスをはじめとする中期プラトニスト(主にローマ期にプラトン作品を研究していた人々)の主義研究、プラトン主義がどのように伝わっていったのかに興味を持っています。

プラトンは紀元前4世紀に生きた哲学者ですから、私がプラトンを研究しているように、1~2世紀の古代においてもすでにプラトンを研究する人々がいたんですね。彼らがプラトン主義とどう関わっていたのかを知ることで、哲学とは何かを一貫して考え続けています。

一方で、日本の大学で大学教員という立場になり、哲学史や分析哲学の研究を進めていく中で、「なぜ大学の先生は偉そうにしていられるのか?」という問いが湧いてきました。私は学習院で個性的な先生たちから多くを学びましたが、それとは別に、学者というだけで自分を偉い立場だと位置付ける人々が多いことに昔からずっと違和感を抱いています。

教養とは一体何なのか、文系学問の価値はどこにあるのか、学問とは何をどのように一定の枠組みに当てはめて体系化していくのか......。「何か」を学問の俎上に載せ、学問化する試みを自ら実践してみようと思い至ったのが、2つ目の研究テーマである「うどん」研究です。

―なぜ哲学とは全く関係のなさそうなうどんを研究テーマに?

たまたまうどんが好きだったので、というのが大きな理由ですが、ふざけているわけではありません。真面目な言葉で表現すると、「学問とは何か」という問いに対し、いまだ学問化の途上にある「食文化研究」に携わることでヒントを得ようと「うどん学」と称される研究をしています。

自分で麺を打ってイベントで提供することもしょっちゅうありますし、「うどん学」の講師を務めることもあります。日本うどん学会に入って知り合いも増えたので、今後も楽しく続けていくつもりです。

3つ目のテーマは、「反出生主義」です。反出生主義とは「すべての人間、あるいはすべての感覚ある存在は生まれるべきではない、子どもをつくるべきではない」という思想です。日本では東日本大震災の前後からSNSなどで反出生主義的な考え方が知られるようになったのですが、個人的にも気になるところがありました。

そこで分析哲学の立場から反出生主義を提唱する南アフリカ共和国の哲学者、デイヴィッド・ベネター先生の著作を原書で読んだところ非常に面白かったんですね。

これは日本でもぜひ翻訳されるべき本だと思ったので、いくつかの出版社に企画を持ち込んだのですが、権利の取得関係の成り行きで最終的には私が翻訳することになりました。それが2017年に出版された『生まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害悪』(すずさわ書店)です。

その後も反出生主義の研究を続け、2024年にはベネター先生の『生まれてこないほうが良かった』の内容を私が解説し、考察を深めるための入門書として書き下ろした『反出生主義入門』(青土社)を刊行しています。

「生まれてこないほうがいいし、

生まないほうがいい」と考える根拠

― 「反出生主義」に興味を抱くようになったのはなぜでしょうか。

2010年代に入ってから世の中のアップデートが進み、また私個人としてもアメリカでの在外研究をはじめさまざまな環境の変化がありました。

そのような流れの中でプラトン中心の哲学史研究を進めていくうちに、ハイデッガー、デリダを介して「脱構築」を学び、とりわけ古典哲学研究者であるマーサ・ヌスバウムが批判しているジュティス・バトラーの著作との出合いをきっかけに、これまでの自分とその環境をより反省的に見るようになったためです。

具体的には、「男性」の「大学教授」である自分は、さまざまな点で加害者側に立っているという状況に自覚的になれたことです。これは先ほど述べた「なぜ大学の先生たちは偉そうにしているのか?」という問いと繋がっています。

特に、日本においては既存の哲学・哲学史の研究は、ヘゲモニー(権威主義)とミソジニー(女性蔑視)に溢れており、決して素敵なものではありません。ではその現実に気付いた上で、どうすべきかということになるのですが、より善く、積極的に善く生きることは無理だとしても、よりマシに生きていくにはどうしたらいいのか。そう考えるようになったのです。

これは非常に苦痛を伴う作業でした。どうしたって世の中を楽観的には見られなくなりますし、今まで慕ってきた大半の先生方が悪人であると、少なくとも自分の中では断罪することになったからです。さらに、それでもその先生方をある程度までは好きでいてしまう自分の弱さにも悲しくなります。

そのような思考の流れを経て、「そもそも生まれてこなければ、こんなつらい目に遭うこともないのだ」という反出生主義に惹かれていきました。

― 生は必ず苦痛を伴う、だから生まれてこないほうがいいし、生まないほうがいい。そう聞くと、腹を立てたり、不快に思ったりする人も多いのでは?

もちろん、腹を立てて当然な人々もいるでしょう。ただ、私が「反出生主義の研究をしています」と自己紹介すると、「生まれてこないほうがいいだなんて言うべきではない」「生命の誕生は素晴らしいことだ」との方向からよく諭されるのですが、そう主張する相手はほぼ100%が男性なんですね。

産む側ではない男性が、「子どもを作ったほうがいい」という主張を押し付けてくる。率直に言って、これは非常におぞましい考え方ではないでしょうか。

確かに男性は子作りに関わりますが、出産時の身体的負担が男性と女性ではあまりに違いすぎます。女性の負担が100だとすれば、男性は0と言っても過言ではない。

にもかかわらず、男性、そして時の為政者が異性愛と出産を堂々と奨励する。これは非倫理的、差別的な振る舞いであると私は捉えています。

すでに存在している生命を

否定する思想ではない

― 「こんなにつらい思いをするなら生まれたくなかった」と生きづらさを感じている人が、反出生主義を支持している側面も見受けられます。

そのように誤解されることが多いのですが、反出生主義は今すぐ人生をやめるべきだと推奨する思想ではありません。

私自身としては「生まれてこないほうが良かった」という思いは直観的にあるものの、だからといって今の生活が楽しくないわけではありません。世間一般よりはハードモードな子供時代を過ごしたように思いますが、大人になってからは結構楽しく暮らしていますし、周囲の人たちにも感謝しています。けれども、もう一度自分の人生を繰り返したいかと問われたら、「はい」とは答えません。

反出生主義は後悔や嘆きのための思想ではありません。私たちはすでに生まれているのだから、それはもう仕方がない。そうではなく、これから苦痛を受けることになる存在者を作り出さないことで加害を避け、少しでも倫理的に生きる方法として考えられたものです。倫理的であるためには子どもを作らないようにしよう、というのが思想の本筋です。

もう一度整理しておくと、私が考える反出生主義は「感覚のある、あらゆる生物が生まれてこないほうが良かった」という考え方です。出生を奨励しないという考え方は、実は非常に公平でリベラルです。なぜなら子どもをつくらないことによって、民族や血縁による差別的・排他的な考えと縁を切ることにもなるからです。

― 先進国の多くは深刻な少子化問題に直面しています。「出生を奨励しない」という発想は真逆のベクトルでは。

男女を結婚させ、子どもを生ませることだけが少子化対策ではありません。むしろ出生率を上げて少子化を解消するという発想は対策として遅すぎます。必要なのは少子高齢化と人口の減少に適したインフラの整備です。

そもそも、日本における少子化の大きな原因のひとつは女性差別です。その構造を理解しないまま、産む性である女性たちに出産を推奨し、出生率を上げろと言ってももはやどうにもなりません。

反出生主義とまではいかなくとも、「子どもをつくること」が必ずしも良いことではないのだという方向に人々の考えが変わっていけば、救われる人は増えるはずです。加害も少なくなるでしょう。今の世代が次の世代に負担をかけずにリソースを配分していく、という正しい少子化対策に気付くための一助になるのではないでしょうか。価値観をアップデートすることで、少子化対策の一環として移民を受け入れやすくなることにも繋がります。そのような在り方は社会への貢献と言っていいはずです。

生まれてきたことは割に合わない。けれども世の中を少しでもマシに、より善い社会に近づけていくための制度設計を考える上で反出生主義という考え方は有効である。そのことを伝えたくて執筆したのが『反出生主義入門』です。前提知識がなくても理解できるように書きましたので、興味がある人はぜひ読んでみてください。

ちなみに、『生まれてこないほうが良かった』の原著者であるベネター先生と国際学会で直接お話する機会があったのですが、「小島さんが考えていることは反出生主義ではない。反出生奨励主義だ」と言われたことが印象に残っています。

ベネター先生は非常に優しいお人柄の方で、その後もずっと交流が続いています。ベネター先生の第二の主著The Human Predicamentの翻訳も私が引き受けることが決定しており、先生本人も喜んでくれました。

世界を見る目の解像度を上げ

より善く生きるための術を探る

― 自身の研究の面白さや醍醐味はどんなところにあると思われますか。

「生れてこないほうが良かった」と自覚することは面白いことではありませんが、研究をしていると現実がより鮮明に見えてきます。「解像度が上がる」といった表現をされる先生もいますが、まさにだんだん細部がはっきりと分かるようになっていく感覚がありますね。

反出生主義の研究では、「人生の意味」や「死」、またそもそも倫理とは何かを問う「メタ倫理学」の研究なども引き受けていくことになります。そこで多くの本当に賢い研究者たちの多様な考えに触れることはとても面白い作業です。

また、プラトンの描くソクラテスではないですが、私は何が善い生き方、立派な生き方なのかを知りません。それでもなお、善く生きようと思ったら、「善く」とはどういうことかを探求するしかありません。それによって、かろうじて善く生きていることに近づく、善く生きようとすることに繋がるのだと思っています。

これが先にも述べた「よりマシに生きていく」ことですね。つまり、私の反出生主義の研究は、生まれたからにはなるべく善く生きようとすることに直結しているのです。それは醍醐味と言っていいかもしれません。

私の両親は大学在学中に交際していたようで、母が私を妊娠したことで2人とも中退したそうなのですが、私が生まれてすぐに父は蒸発しているんですね。さらに、ほどなくして母も病気を患ったため、私は戸籍上は母方の祖母の息子として育てられました。

その後も色々ありまして、高校の途中からは新聞奨学生をしながら一人暮らしを始め、奨学金とアルバイトで学費をまかないながら学習院大学に進学しました。そのままここで准教授、教授となって今日に至るのですが、いろんな人に助けられてきたという気持ちがあるんですね。それが「よりマシに生きたい」という動機に繋がっているのかもしれません。

― 研究に取り組む際に心がけていることはありますか。

お金や名誉にこだわらないことです。大学からある程度お金を貰って生活しているので偉そうには言えませんが、私が頂いている給与の主な供給源が学生たちの納付金であることは深く自覚していますので、教育活動や諸々の学務は研究より優先させるようにしています。

今、学内に人権センターのような場を設立しようと動いているのもその一環です。

これは決して他の先生方への文句ではないのですが、「(私ごときが)研究をしてお金を貰えているなどと思い上がらないようにする」という意識は常に持つようにしています。

Profile

小島 和男

KAZUO KOJIMA

学習院大学文学部哲学科卒業、同大大学院人文科学研究科哲学専攻博士課程修了、博士(哲学)。専門はギリシア哲学、反出生主義。著書に『プラトンの描いたソクラテス』(晃洋書房)、共著に『面白いほどよくわかるギリシア哲学』(日本文芸社)、共訳書にデイヴィッド・ベネター著『生まれてこないほうが良かった』(すずさわ書店)など。最新の著書はベネターの提唱する反出生主義について解説・考察した『反出生主義入門 「生まれてこないほうが良かった」とはどういうことか』(青土社)。