白田由香利教授(経済学部経済学科)が国際会議CEEIT2025(インドネシア)において招待講演を行いました。

2025.09.17

研究

白田由香利教授(経済学部経済学科)が

国際会議CEEIT2025(インドネシア)において招待講演を行いました。

白田由香利教授(経済学部経済学科)が国際会議CEEIT2025(インドネシア)において招待講演を行いました。今回の国際会議出席は、Gakushuin U.Grand Design 2039(中期計画)国際術交流Reboost助成事業による助成を行いました。白田教授によるレポートをご覧ください。

(白田教授レポート)

2025年2月28日から3月2日にかけて、インドネシア・バリ島で開催された「第5回国際電子工学・情報システム会議International Conference on Electrical Engineering and Information Systems(CEEIS 2025)」に参加しました。この会議は、ウダヤナ大学の数学・自然科学部などと共催され、電子工学および情報システムに関する最新の研究と革新が議論されました。

本会議での私の役割は、基調講演者の一人として「Revolutionizing Education with AI: Solving Complex Mathematics Problems and Generating Educational Graphics Using ChatGPT(AIによる教育の革命:複雑な数学問題を解決し、教育用グラフィックを生成するChatGPTの活用)」というテーマで講演を行いました。この基調講演では、ChatGPTを活用して金融数学の問題を解決し、教育用グラフィックを生成する方法について詳しく述べました。

ChatGPTは、大規模言語モデルの訓練から派生した演繹的推論能力を利用し、記号処理AI(例えばWolfram Cloud)を組み込むことで、基本的な数学文章題問題に対して完璧な解答を提供します。教材の自動生成もさせています。このアプローチはすでに私の経営数学のクラスで活用されており、学生たちはChatGPTによって生成された「演繹的推論グラフ」を学習材料として使用しています。

他の基調講演者には、ジャカルタ大学のエコ・クスワルドノ・ブディアルジョ教授(Prof. Eko Kuswardono Budiardjo)が「Visioning the Future of Artificial Intelligence for Software Engineering Process (AI4SE-Proc)(ソフトウェアエンジニアリングプロセスのための人工知能の未来を見据える)」というテーマで講演しました。この講演では、人工知能(AI)がソフトウェアエンジニアリング(SE)の様々な段階を強化し、自動化するツールと方法論を提供することで、効率の向上、ソフトウェア品質の改善、開発サイクルの加速が可能になると述べられました。

また、沖縄科学技術大学院大学の土屋教授(Prof. Kenji Doya)は「Reinforcement Learning, Bayesian Inference and the Digital Brain(強化学習、ベイズ推論、デジタルブレイン)」というテーマで講演しました。ロボットの研究です.この講演では、脳機能の理論駆動およびデータ駆動のアプローチ、ベイズ推論が感覚認識の不確実性を扱う標準的な方法として紹介され、それらが不確実な環境での知覚と行動に組み合わされる方法について解説されました。

白田の講演後のQ&Aセッションでは時間に収まらないほどたくさんの質問がでました.質問と回答は以下の通りです:

- Q1: 学生がこれを使って問題を解かせる心配はないか?

- A1: ChatGPTは間違える可能性があるため、あくまで自分でチェックしない限り、使い物にならない。そのため、学生にはChatGPTは統計的AIであり、間違える可能性のあることを繰り返し指導しています。

- Q2: ChatGPTのバージョンは何か?他の企業の生成AIでは同じ結果が得られるか?

- A2: バージョン4です.同じようなレベルの答えが返ってくると予測しますが、実際に試してみるのが良いでしょう。これは今後の課題です。

- Q3: 現在のChatGPTがまだ解けないチャレンジングな問題の種類はどういうものがあるか?

- A3: 現在、私たちのチームが取り組んでいるのは、ChatGPTの視覚的機能を解く際に必要とする問題です。例えば、「f(x)の2次式で、与えられた定義域の中で最小最大を求めよ」という問題です。人間であれば目で見て、どちらの方が大きいかを判断できます。このような視覚的機能を必要とする問題で、ChatGPTが解けるかどうかに取り組んで教えています。その結果、ChatGPTは解けるようになりました。

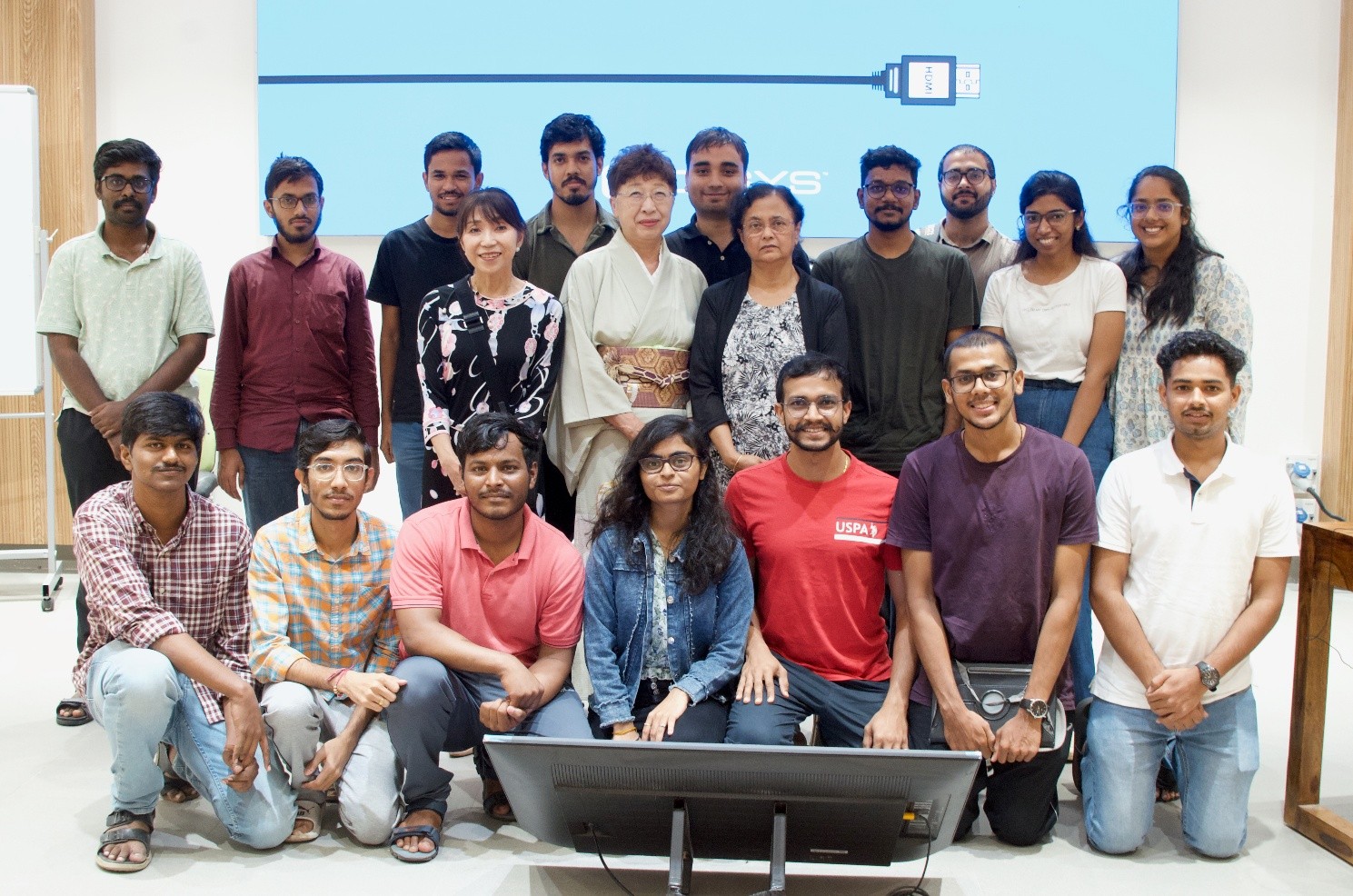

会議中には多くの参加者と交流があり、特にインドネシア大学コンピュータサイエンス学部の教授ーエコ氏(Prof. Eko)と話がはずみました(写真の男性です)。彼は基調講演者の一人でもあります。私がインドネシア大学の工学部には頻繁に訪問するため,インドネシア大学のことで話が合いました.インドの研究者とは,インド工科大学ハイデラバード校(白田が先月訪問)のことなどで話がはずみました.タイランドやカンボジアの研究者からは,最近の車事情についてお話が聞けて,自分の他の研究テーマの有益な情報交換となりました.

このような国際会議への参加は、最新の研究トレンドに触れるだけでなく、世界中の研究者との意見交換を通じて新たな知見を得る絶好の機会となりました。学習院大学からの財政的支援に感謝するとともに、得られた経験と知見を今後の研究と教育に活かしていく所存です。