【研究成果・プレスリリース】カイコの新しい標準系統であるp50ma系統の高精度ゲノムアノテーション情報を公開

2025.03.31

カイコの新しい標準系統であるp50ma系統の高精度ゲノムアノテーション情報を公開

ポイント

- カイコp50ma系統のゲノム情報を整備しました。

- ゲノムアセンブリにおけるHiFi sequeincingの優位性を確認しました。

- アノテーション情報を利用することで、p50ma系統の利用が促進されることが期待されます。

研究の概要

学習院大学理学部生命科学科の李允求助教、同嶋田透教授、岩手大学の藤本章晃特別助教(現所属:九州大学)、同佐原健教授、遺伝学研究所の豊田敦特任教授らの研究グループは、2024年6月に同グループが発表したカイコp50ma系統の染色体スケールのゲノムアセンブリ※1に対して、生物学的な注釈づけを行いました。p50ma系統は、原系統としてp50系統とT系統を持つ、新たな標準系統※2です。2019年以降、徐々にこの系統を利用するユーザーの数が増えてきたことに伴い、ゲノム情報の整備が望まれていました。そこで、遺伝子モデルの構築やゲノム編集ツールの適用を見据えたATAC-seqによるオープンクロマチンアッセイ※3など、p50ma系統のゲノムのアノテーション情報※4を整備しました。

本研究成果は、2025年2月28日に国際学術誌「Scientific Data」に掲載されました。

研究の背景

カイコp50ma系統は、T系統を母親、p50系統を父親として誕生したF1個体を弟妹交配することによって開発された新しい標準系統です。2024年にこの系統のゲノムアセンブリが公開され、研究コミュニティから今後の同系統の利用促進のためにゲノムアノテーション情報整備が望まれていました。

研究の内容

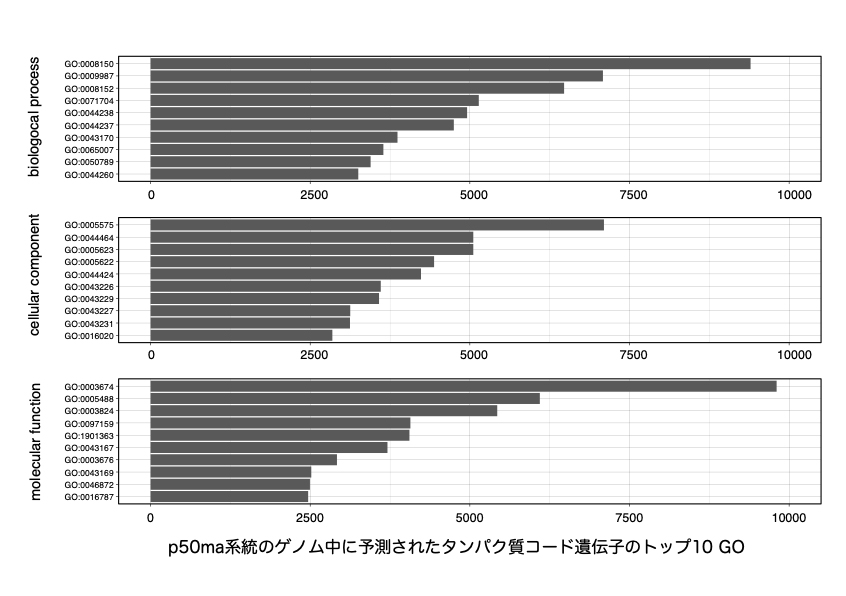

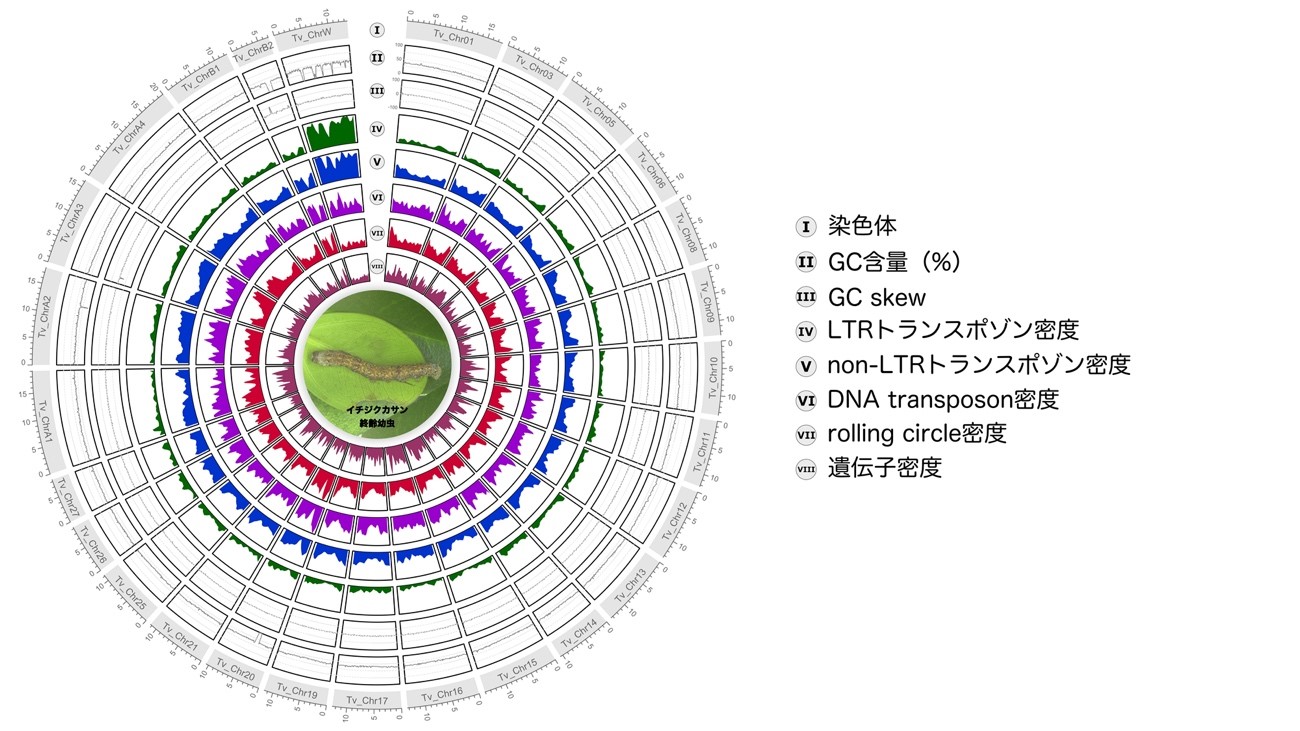

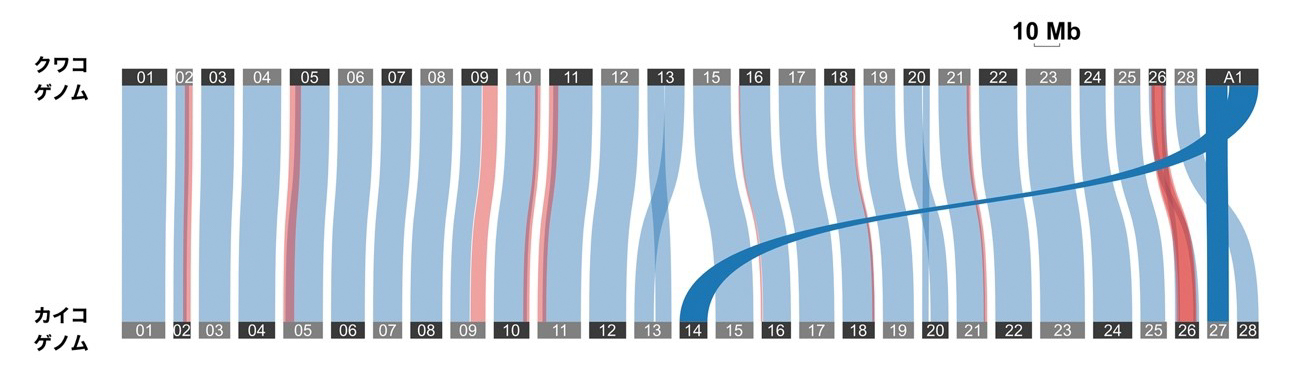

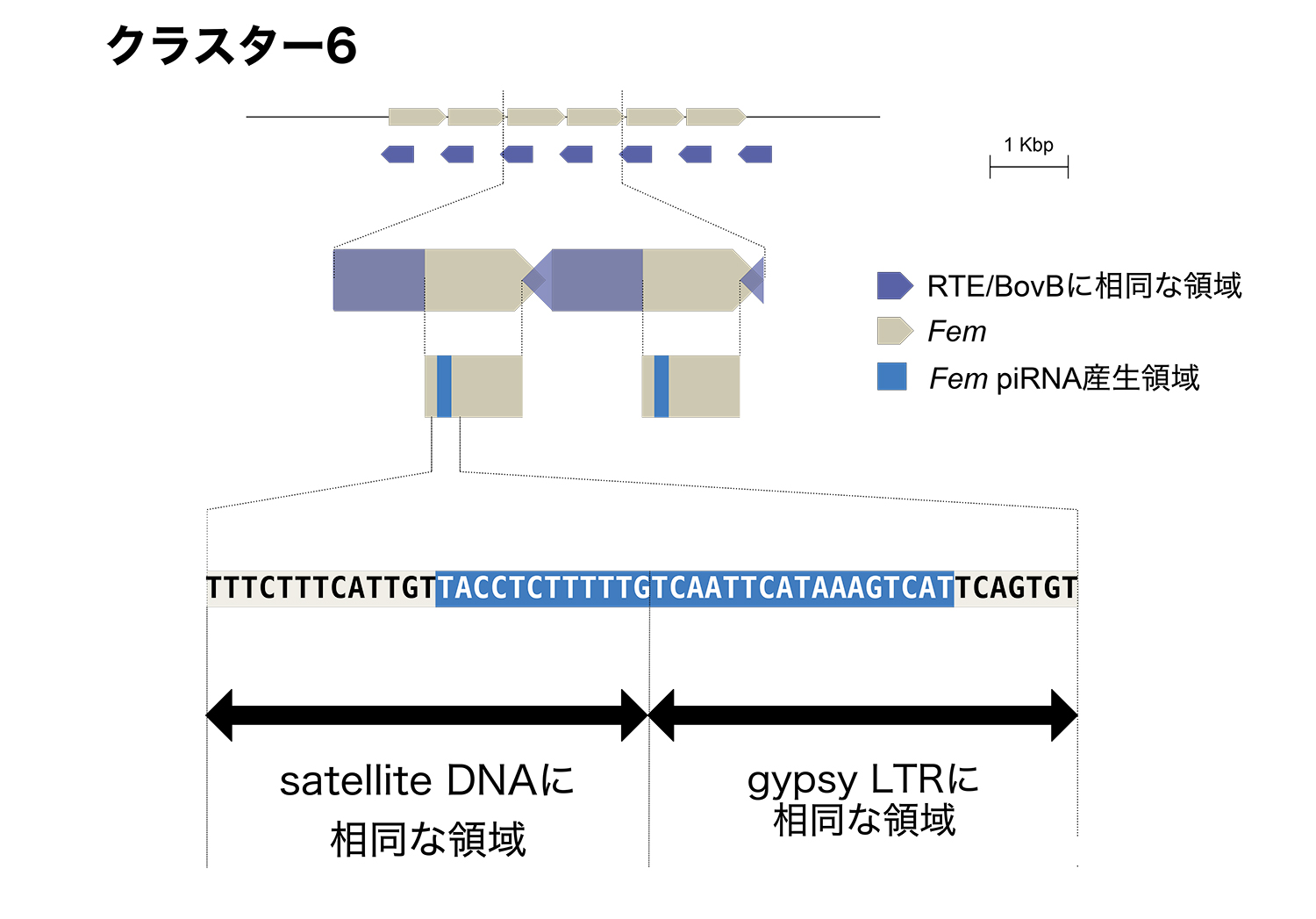

2024年6月に同研究グループは、カイコp50ma系統およびカイコガ科の野生種イチジクカサンの雌ゲノムアセンブリを公開しました。しかし、当該論文はゲノムのアノテーション情報の作成を意図したものではなかったため、ユーザーにとっては同系統を活用しにくいという状況は依然として解消されていませんでした。そこで、今後のp50ma系統(およびイチジクカサン)の遺伝資源としての利用を促進するためには、ゲノムのアノテーション情報整備が不可欠であると考え、遺伝子モデルの構築、それらに対する機能アノテーション付与、ゲノム網羅的なオープンクロマチンアッセイ、小分子RNAの1種であるpiRNAを産生する領域(piRNAクラスター)の同定など、今後の利活用を見据えた情報整備を行いました。また、この論文中ではOxford Nanopore社のシーケンサー(PromethION)※5から出力されたリードを用いてp50ma系統のゲノムアセンブリを再度構築し、その結果を過去の論文で発表されたPacific Bioscience社のシーケンサー(Revio)※6で出力されたリードを用いたゲノムアセンブリと比較し、HiFiリードによる解析の優位性を確認しています。

今後の展開

p50ma系統は史上初めてW染色体配列が解読されたカイコ系統です。従来アセンブリが不可能だったW染色体ですが、研究グループが2024年に発表した論文(Lee et al., 2024)で採用した方法に従えばアセンブリが可能であることがわかりました。そのため、今後はカイコの複数系統においてW染色体配列の解読がなされていくと予想され、今回研究グループが発表したゲノムアノテーション情報は、リファレンスとして有用です。

発表者

|

李允求 |

学習院大学 |

助教 |

|

藤本章晃 |

岩手大学 |

特別助教:発表当時 |

|

|

現:九州大学 |

学術研究員 |

|

佐原健 |

岩手大学 |

教授 |

|

豊田敦 |

国立遺伝学研究所 |

特任教授 |

|

嶋田透 |

学習院大学 |

教授 |

論文情報

論文名:Comprehensive genome annotation of Bombyx mori p50ma strain, a newly developed standard strain

雑誌名:Scientific Data

著者名:Jung Lee, Toshiaki Fujimoto, Ken Sahara, Atsushi Toyoda, Toru Shimada

DOI:https://doi.org/10.1038/s41597-025-04679-5

研究助成

本研究はJSPS科学研究費助成事業(J18H03949,20K15535,24K17900)の支援を受けて実施されました。

用語解説

※1 ゲノムアセンブリ

次世代シーケンサーから出力されたリードデータをもとに、ゲノム配列を再構成したもの。理想的には、アセンブリ中に含まれる配列の数は染色体数と等しくなるはずであり、そのようなアセンブリは「染色体スケール」のゲノムアセンブリ、と呼ばれる。

※2 標準系統

遺伝子発現や表現型の基準となる系統のこと。品種や系統が複数存在する生物種のゲノム解析を行う場合、まず標準系統のゲノム情報が整備されることが多い。

※3 ATAC-seqによるオープンクロマチンアッセイ

ATAC-seqとは、Assay for Transposase-Accessible Chromatinの略であり、ゲノム中のオープンクロマチン領域を網羅的に探索する手法である。クロマチンとは、DNAとヒストンタンパク質の複合体のことを指す。一般的に、クロマチンは、遺伝子発現が抑制されているようなゲノム上の領域では凝集の度合いが強く、逆に遺伝子発現が活発な領域では凝集の度合いが弱く、緩んでいるとされる。

※4 ゲノムのアノテーション

塩基配列に対して生物学的意味を紐づける作業を指す。本研究においては、ゲノム配列中のどの領域がタンパク質コード遺伝子に相当するのか、ということを明らかにするための遺伝子モデル構築、そして構築された遺伝子がコードするタンパク質はどのような機能を有しているのか、ということを推定する機能予測、piRNAを産生する領域(piRNAクラスター)の同定、オープンクロマチン領域の特定、の4種類のアノテーション作業を行なった。

※5 Oxford Nanopore社のシーケンサー(PromethION)

Oxford Nanopore Technologies社のシーケンサーの最上位モデル。HiFi read以前のPacific Bioscience社のロングリードであるContinuous long read(CLR)よりも長い配列を一度に決定することができる。しかし、エラー率は高く、p50ma系統のゲノムアセンブリにおいてはHiFi readの後塵を排することとなった。

※6 Pacific Bioscience社のシーケンサー(Revio)

Pacific Bioscience社のシーケンサーの最上位モデル。High-Fidelity readという技術を実装しており、長くてかつ正確に塩基配列を読み取ることができる。