開設50周年 学習院大学計算機センターのここがすごい! 【前編】計算機センターとは?

計算機センター

2024.10.15

魅力あるプログラム 社会・地域貢献 キャリア シリーズ 統合知 教職員

学習院大学には今年開設50周年を迎える計算機センターという附置研究施設があります。

「計算機」ときいて、みなさんはどんなものをイメージするでしょう。

電卓を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、学習院大学計算機センターの「計算機」とはもっと大きなコンピューターです。しかし、同センターはただコンピューターがたくさん設置されている施設ではありません。データサイエンスを含む情報科学の研究拠点であると同時に、ネットワーク・マルチメディア教育設備・情報サービスなどの学内の情報環境を運営する組織でもあるのです。

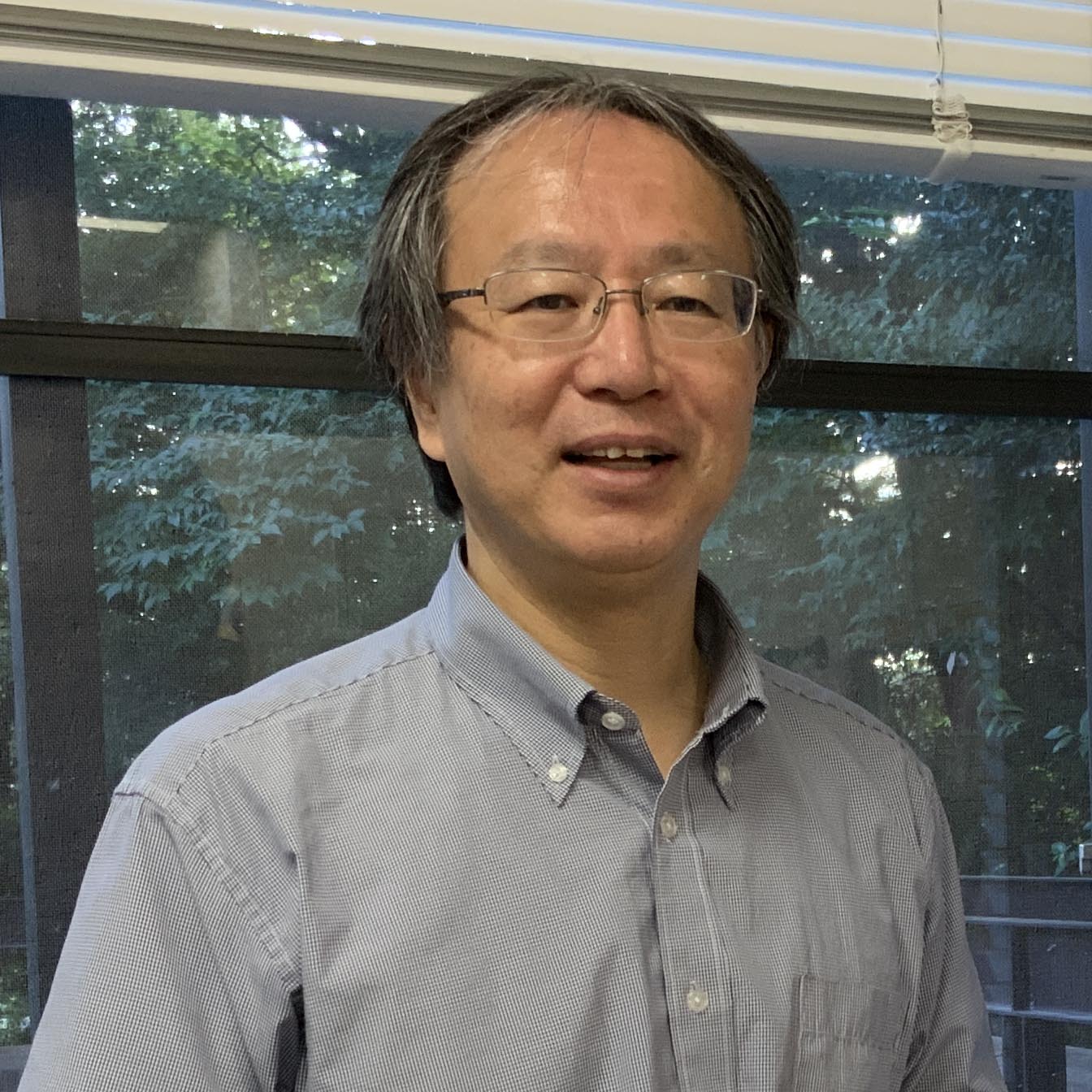

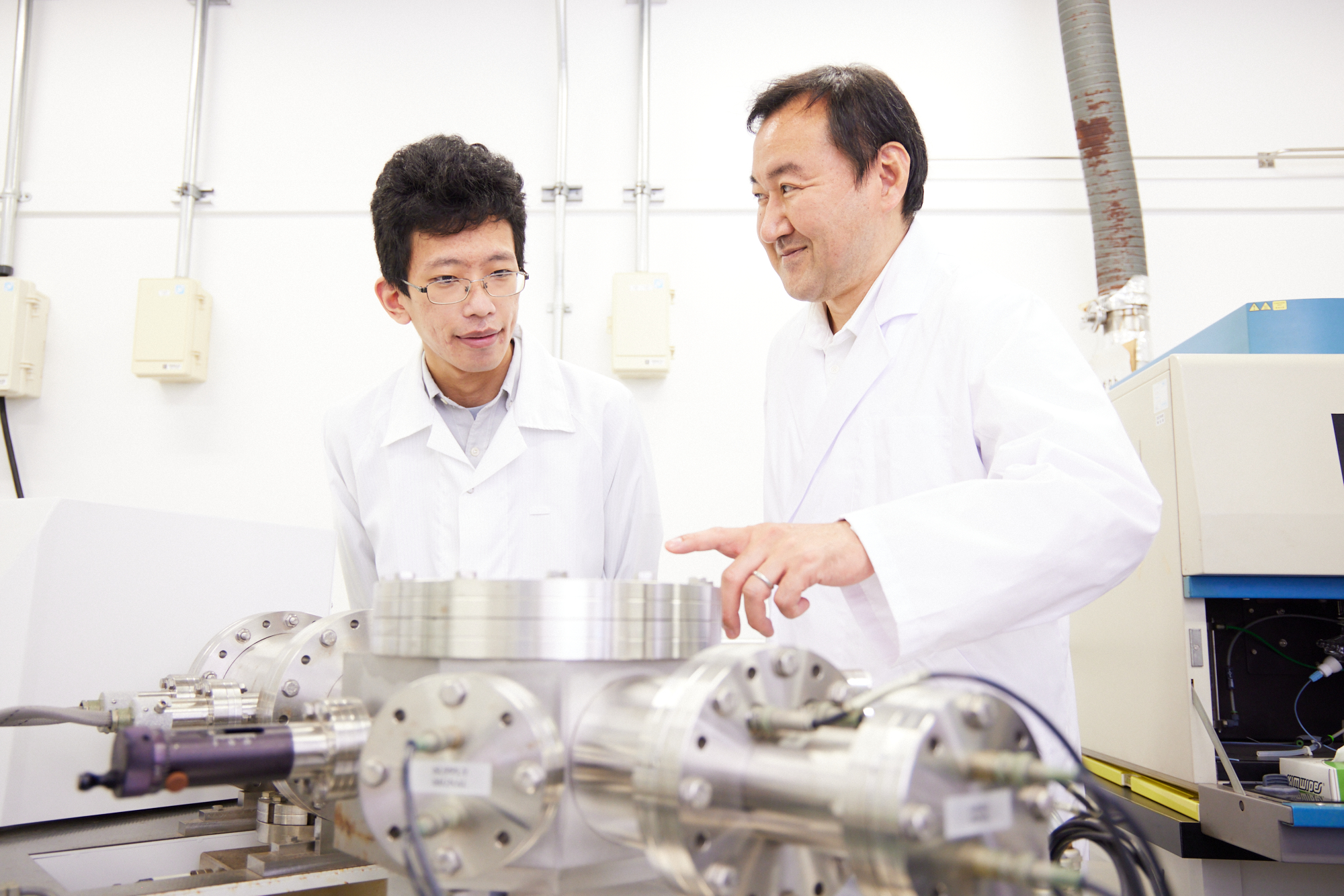

そんな学習院大学計算機センターの「ここがすごい!」を、所長の 平野 琢也 教授(理学部物理学科)にうかがいました。

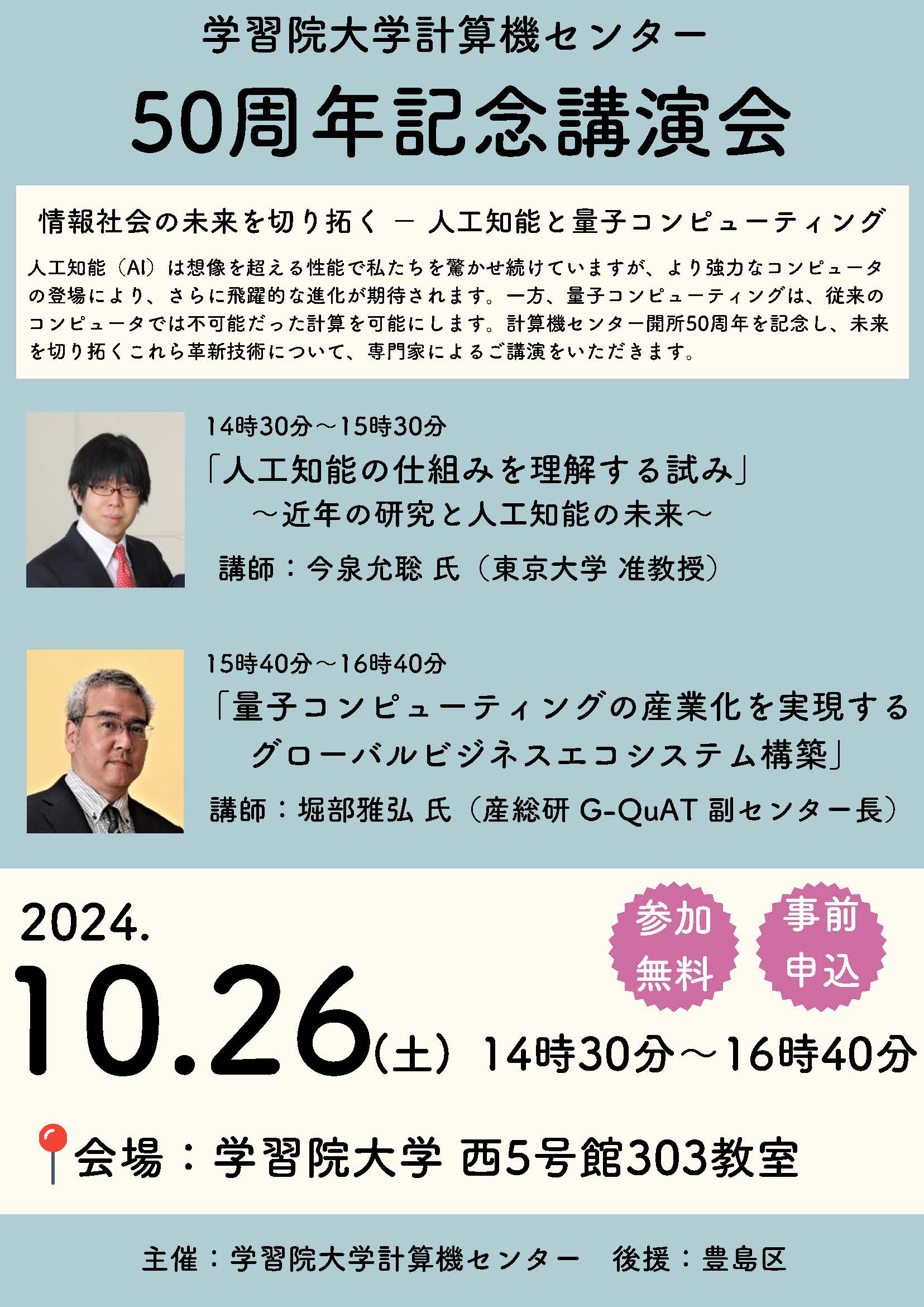

50周年記念講演会「情報社会の未来を切り拓く-人工知能と量子コンピューティング」

―学習院大学計算機センター(以下計算機センター)開設50周年おめでとうございます。50周年記念講演会を開催されるそうですね。

平野:はい、10月26日(土)に開催します。テーマは「情報社会の未来を切り拓く ―人工知能と量子コンピューティング」で、東京大学の今泉先生に「人工知能の仕組みを理解する試み」について、産業技術総合研究所の堀部先生に「量子コンピューティングの産業化を実現するグローバルビジネスエコシステム構築」についてお話いただきます。

―専門家が対象の講演なのですか?

平野:いいえ、一般の方にもぜひ参加いただきたい講演会です。計算機センターでは、社会連携・社会貢献活動の一環として広義の教育活動にも力を入れており、情報に関する最先端をテーマにした講演会は、豊島区の後援もいただいて毎年開催しているものです。今年はそれを50周年記念講演会と銘打って開催します。現在申込受付中です。2024年のノーベル物理学賞と化学賞の対象になったAIに関する講演と、今話題の量子コンピューターについての講演ですので、多くの方の申込をお待ちしています。(※申込は終了しました。)

計算機センターとは

―50年前に計算機センターを開設するというのは、当時先進的な取り組みだったのでしょうか。

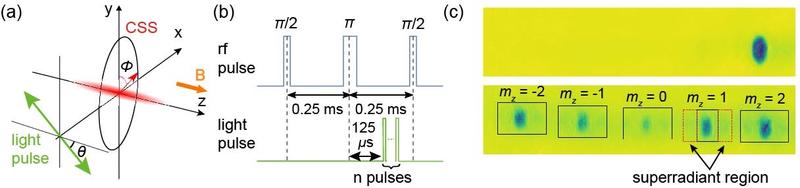

平野:背景にあったのは、教育、研究、そして事務処理のためにコンピューターが必要とされており、コンピューターを管理・運営する組織が必要であったという事情です。設立時に導入されたコンピューターはMELCOM 7500という機種で、多数の利用者が同時に利用できる高度な機能を持った世界でも数少ないコンピューターの一つであったそうです。当時は各大学で続々とコンピューターが導入されており、学習院大学でも計算機センターの設立に先立つ1963年3月に物理学科菅研究室の研究設備として導入されました。機種はMELCOM 1101という全部で20台出荷されたコンピューターで、現在はつくば市の国立科学博物館がその菅研究室に導入されたコンピューターを所蔵しています。

―今は博物館にあるのですか!それぐらい貴重なものだったのですね。

コンピューターが「できること」も当時から大きく進化したと思いますが、計算機センターの活動もこの50年で変わりましたか。

平野:コンピューターを管理・運営する組織として設立された計算機センターですが、現在の活動は教育、研究、そして設立時のコンピューターの管理・運営の流れを引き継ぐ情報システムの運用という3つの領域からなっています。

教育活動には今度10月26日(土)に開催する定例講演会(50周年記念講演会「情報社会の未来を切り拓く-人工知能と量子コンピューティング」)のような広義のものもありますが、メインは学習院大学の情報教育です。正規の授業の他に学習院大学在籍者対象の夏期講習も実施しています。今夏は情報セキュリティやAIに関する講演会、ExcelとPythonで学ぶデータ分析の講習を行いました。

研究活動には特別研究会があります。これは計算機センターがサポートする、学校法人全体の情報に関する特別研究プロジェクトの成果を報告する会で、2023年度は「米国FFR利上げによる米国企業時価総額へのインパクトの分析」「AI・MLのユニット教材の開発」等13件の発表がありました。

―私は情報システムの運用でお世話になることがほとんどですが、正規の授業以外での夏期講習の実施や、大学だけでなく学習院全体の情報に関する研究のサポートもされているなど、意外に知られていない活動なのではないでしょうか。

平野:そうかもしれません。では手前味噌ですが計算機センターの3つの活動領域の「ここがすごい!」をご紹介しましょう。