開設50周年 学習院大学計算機センターのここがすごい! 【後編】「教育」「研究」「情報システム運用」の「すごい!」に迫る

計算機センター

2024.10.21

魅力あるプログラム 社会・地域貢献 キャリア シリーズ 統合知 教職員

学習院大学には今年開設50周年を迎える計算機センターという附置研究施設があります。

「計算機」ときいて、みなさんはどんなものをイメージするでしょう。

電卓を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、学習院大学計算機センターの「計算機」とはもっと大きなコンピューターです。しかし、同センターはただコンピューターがたくさん設置されている施設ではありません。データサイエンスを含む情報科学の研究拠点であると同時に、ネットワーク・マルチメディア教育設備・情報サービスなどの学内の情報環境を運営する組織でもあるのです。

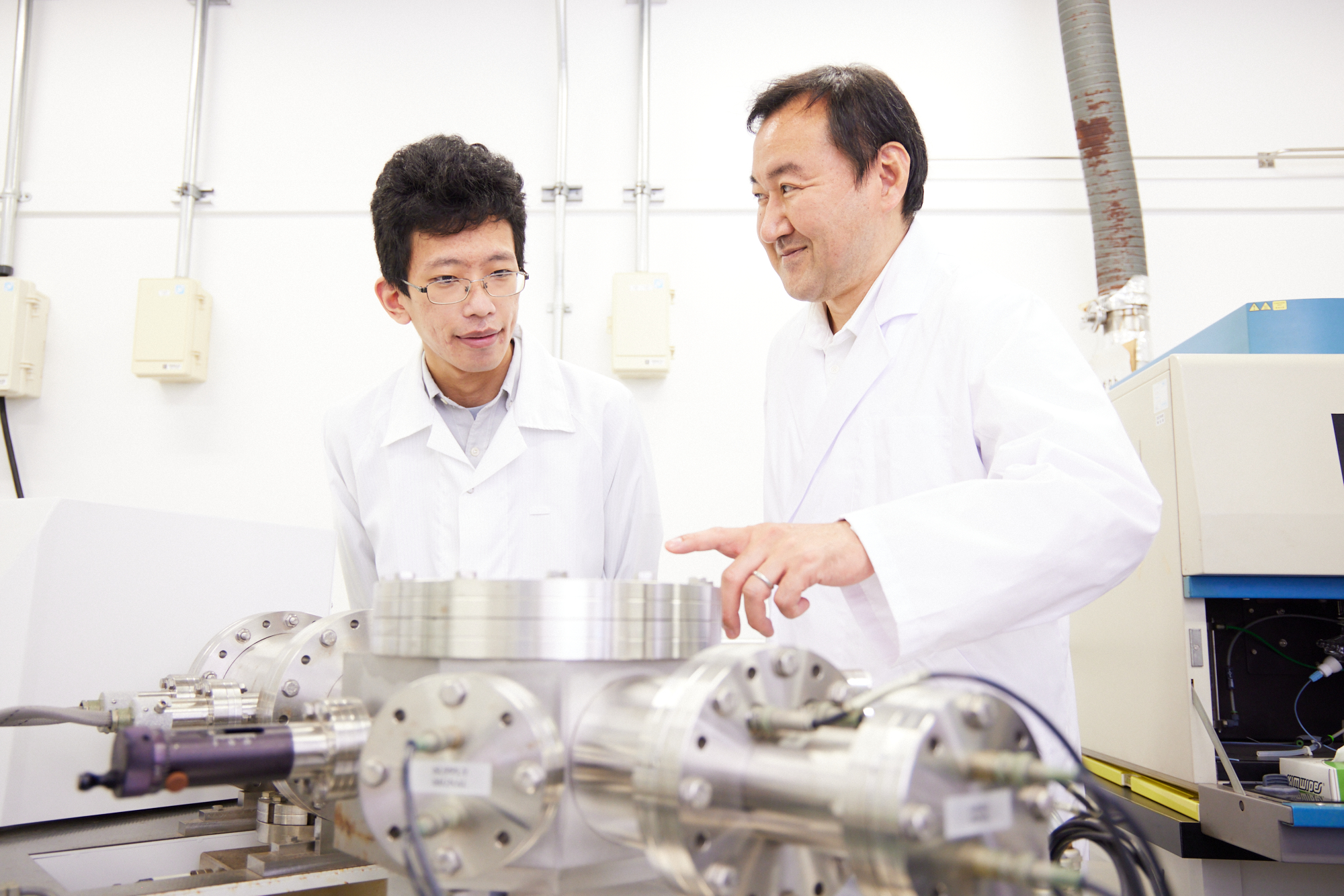

そんな学習院大学計算機センターの「ここがすごい!」を、所長の 平野 琢也 教授(理学部物理学科)にうかがいました。

【教育】データサイエンス教育がすごい!

―これを読まれている方の中には、情報系の学部や学科のない学習院大学でデータサイエンスが学べるの?と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

平野:分野を超えた学びを提供する学習院大学の全学共通科目は、全学部の学生が履修することができますが、その中の「情報科目」でデータサイエンスを学ぶことができます。

ここからはご担当の申 吉浩 教授と久保山 哲二 教授にバトンタッチしましょう。

―学習院大学の情報科目で学べるデータサイエンスはどのような内容なのでしょうか。

申:人工知能を学び、使いこなしていくことが今後は重要ですので、政府としても、数理・データサイエンス・AI教育の充実を図っています。学習院大学の情報教育ももちろん、AI時代のキャリア形成を支える学びとなっています。情報技術は日進月歩なので、大学で学んだ最先端の知識が社会人になる頃には古くなってしまうかもしれませんが、学習院大学のデータサイエンスプログラムは専門的な内容も学べるよう多彩な科目が開講されており、しっかりと実力をつけることが可能です。

情報科目カリキュラムの科目群は3つ。情報社会を生きる上で必要となる最低限のスキルと情報セキュリティ・情報倫理の常識を身につける「情報リテラシー科目群」、情報技術とその応用事例について正確に理解し、データ分析・プログラミング等のITスキルの習得を図る「情報教養科目群」、数理・プログラミングの基礎の理解と、更に高度な手法と応用に必要な知識の習得を図る「データサイエンス専門科目群」の3つの科目群です。

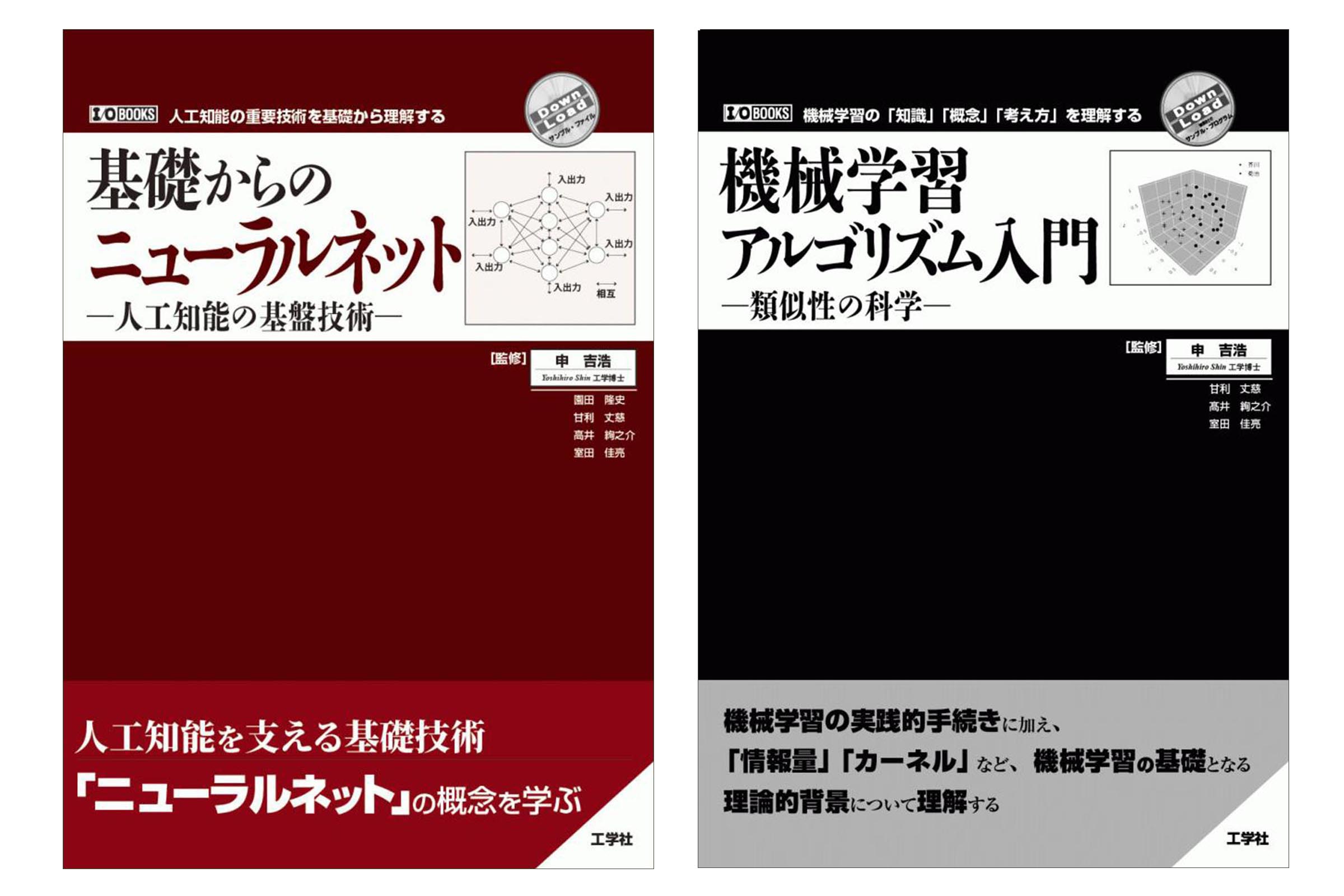

データサイエンスをどう活かしていきたいか、学生一人ひとりのキャリアデザインにあわせ、これらの科目群の科目を柔軟に組み合わせて学ぶことができます。データサイエンスの学びの基礎固めに使用するのは、学生と共に開発した完全オリジナル教材の『機械学習入門書』。座学とハンズオン(体験学習)との組み合わせ授業により、各科目のより深い理解を可能にします。

一般に販売もされている。

―学生も一緒に教材開発をしたのですか。それはすごいですね。

久保山:そうなのです。でも学習院大学のデータサイエンス教育の「すごい」はそれだけではありません。

文部科学省の進める数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(MDASH)があるのですが、学習院大学のデータサイエンスプログラムはMDASHの「リテラシーレベル」「応用基礎レベル」の双方で認定を受けています。情報系の学部や学科のない大学で、2つのレベルの認定を同時に受けたのはおそらく例がないはずです。しかも「応用基礎レベル」の認定は、一部の学科のみの大学も多いなかで、学習院大学は全学の教育プログラムとして認定を受けており、単位要件を満たせばどの学部の学生も「応用基礎レベル」の修了証を得ることができます。なお、「応用基礎レベル」の修了は、本学副専攻制度のデータサイエンスプログラムにも該当します。

修了証は学びの証明として今後のキャリア形成に活かすことができるものです。申請できるのは在学中だけですので、学生のみなさんは単位要件を満たしたら忘れずに認定申請をしてください。学習院大学の修了証はオープンバッジというブロックチェーンを用いた仕組みで電子的に発行されているので、履歴書等に真正性を証明できる形でデータを記載することができるのですよ。

―まだ新しい制度で浸透はこれからなのかもしれませんね。MDASHは学習院大学だからこそどの学部の学生でも挑戦できる、これからの時代に自分の強みにできるものなので、学生のみなさんにはぜひ挑戦して、オープンバッジを取得してもらいたいですね。

学習院大学広報大使の「さくまサン」がかわいい。

【研究】多彩な研究活動がすごい!

平野:次は研究活動をご紹介しましょう。計算機センターの専任教員は、所長の私を除いて教授3名、准教授2名、助教3名と決して人数は多くありませんが、多彩な研究を行っています。今日はこちらにそれぞれデータ分析、インターネット利用の安全性、自然界の数理モデルについて最先端の研究している先生方にお集りいただきました。横山 悦郎 教授、前田 高志ニコラス 准教授、村上 登志男 助教です。

―よろしくお願いします。

「研究」というと自分には遠いことと思いがちです。先生方の研究が私たちの生活とどうつながっているのかおきかせいただけますでしょうか。まずはデータ分析の前田先生、お願いします。

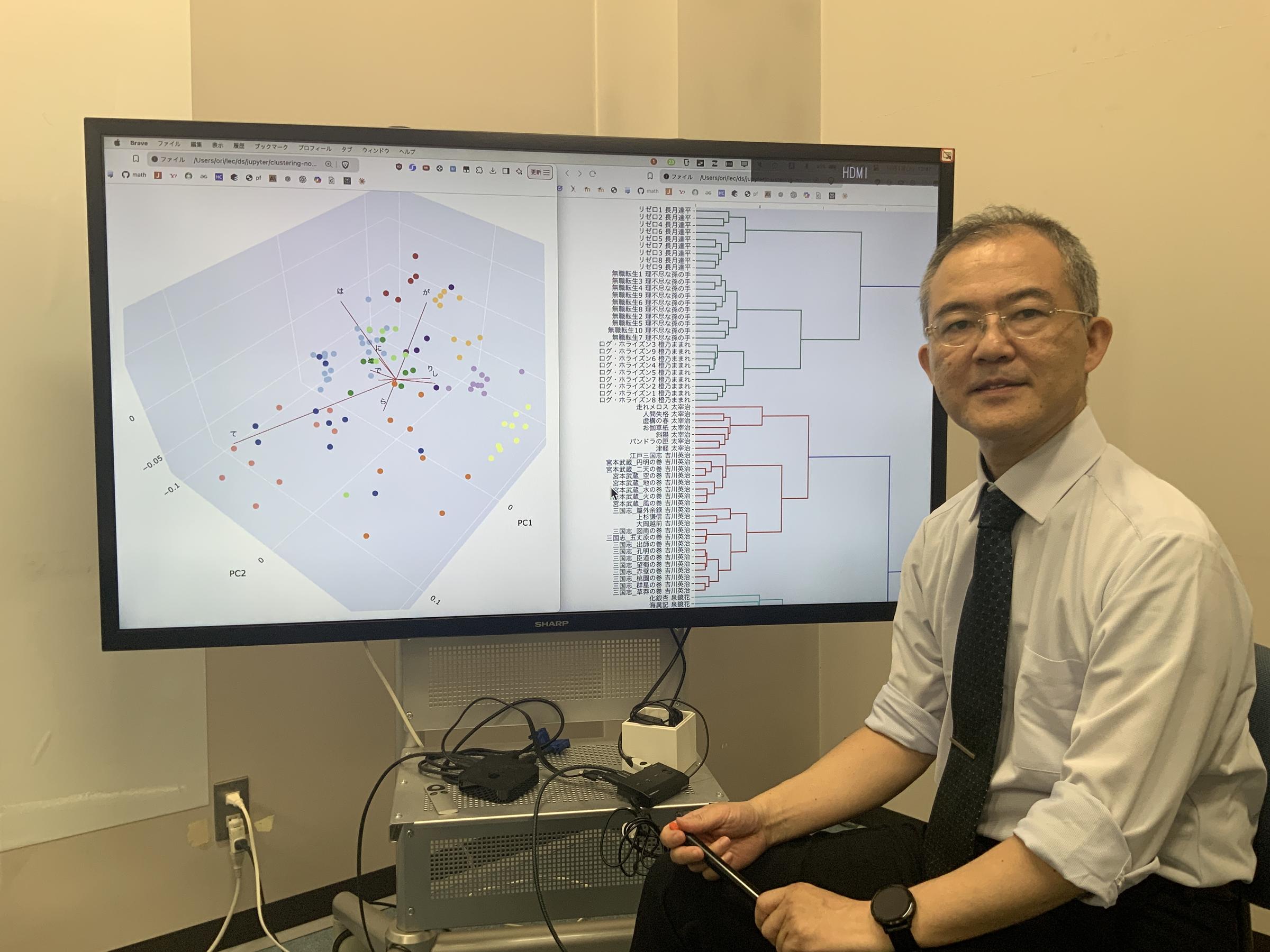

前田:私は、人の行動データを分析することで都市機能の変容を知り、街の開発や発展につなげる研究をしています。人がどこからどこに移動したかというデータは、これまでも国土交通省がアンケートベースで収集していましたが、費用がかかることから頻繁に実施できるものではなく、また行動を思い出して記入するアンケートなので正確とはいえないデータもありました。私はこれを交通系ICカードの出入場記録で行うことで、大量の正確なデータの収集が可能となり、それによって個人を特定せずに人々の移動の目的もある程度推定できる方法を編み出しました。この手法は携帯電話の位置情報データの分析にも応用できるもので、こうなると無機質なデータがぐっと人間くさいものになるのがおもしろいです。

―出入場の記録から集団としての移動の目的までわかってしまうのはすごいですね。

次はインターネット利用の安全性の研究をなさっている村上先生、お願いします。

村上:私はDNSを利用してフィッシング詐欺や詐欺メールから利用者を守る、新たな仕組みづくりの研究をしています。DNSはインターネット上の住所に当たるIPアドレスと我々になじみのあるwww.~というアドレスを紐づけてくれるシステムです。もともとこのシステムは、どの端末からどのサイトについて問い合わせをしたのかといった通信が暗号化されておらず、悪意を持った第三者に盗聴され閲覧行動を容易に監視されてしまう危険性を持つものでした。しかし、2013年のスノーデン事件※をきっかけに、閲覧行動を外部からはみえないようにする仕組みが開発され、利用され始めています。それでもDNSの仕組みを悪用して悪意のあるサイトに誘導したりするなどの事件が後を絶ちません。そこで人々が安心してインターネットを利用するためのもう一つの安全策として、閲覧先のドメインが信頼できるものであることを示せる新しいDNSの仕組みづくりを研究しています。

※米国家安全保障局(NSA)が極秘に大量の個人情報を収集していたことを、元NSA外部契約社員のエドワード・スノーデン氏が暴露した事件。

―アドレスをしっかり確認せずにクリックすることはよくある気がします。新しいセキュリティ対策の仕組みができて安全性が高まれば、ネットを安心して利用できますね。

横山先生はどのような研究をされているのですか。

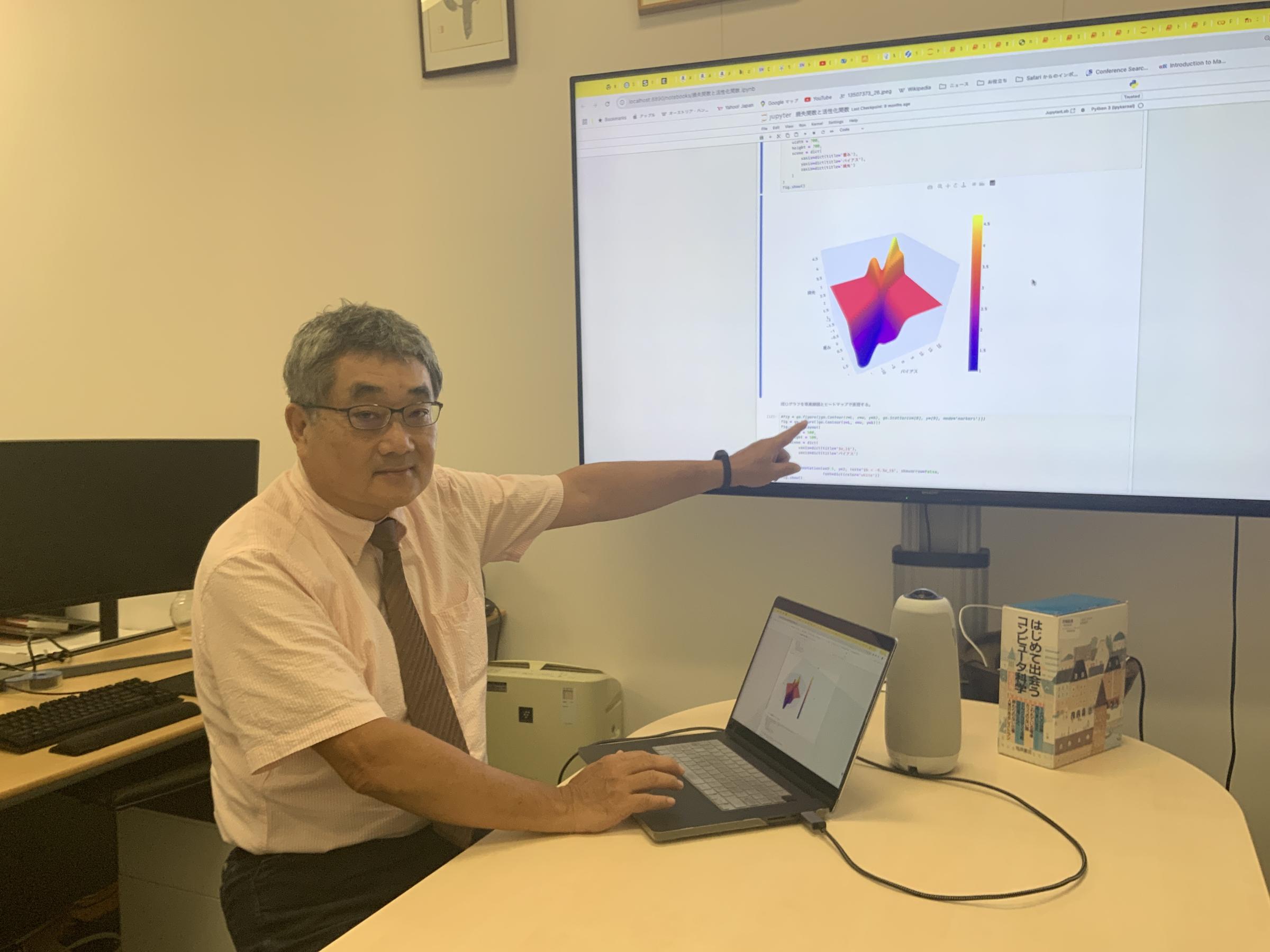

横山:私は、自然界に存在するさまざまなスケールのパターンが、どのように形成されるか数理モデルを作成し、理論的・数値解析的に解明する研究をしています。スケールパターン、これは例えば熱帯魚の複雑で綺麗な模様はどうできるかといったことですが、ある現象をモデル化するのに方程式を立てます。パターンは、熱帯魚の模様のような空間的なものもありますし、時間と共にどのように変化するかという時間的なパターンもあります。しかしその式の解がどこにあるのか、紙と鉛筆では計算できないので、そこを計算機=コンピューターにやってもらいます。最近の研究としては、無重力の宇宙ステーション内で過冷却水から氷をつくる際、特殊なタンパク質を入れると界面が振動しながら成長することがわかり、それはどうしてか、この現象を説明する数理モデルをつくり、解明しました。私のやっている数理物理学は、タマネギの皮をむくようにどうして?が出てくるのがおもしろいのです。

―研究に終わりはないのですね。

お話をうかがった3名の先生方の研究も多様で、また他の先生方もそれぞれの研究をされているのですから、計算機センターの研究は本当に幅が広いのですね。

【情報システム運用】その先取性がすごい!

平野:最後にご紹介するのは情報システム運用です。計算機センターは大学の付置研究機関でありながら、学校法人学習院全体の情報システムの管理と運用の役割も担っています。具体的には、学外と結ぶインターネット回線やキャンパス内に張り巡らされた有線・無線で構成されるネットワークの運用、学外からの有害なアクセスを遮断する等の安全を保つための機器の管理と運用、Webサーバーやメールサーバー、学内パソコンのデータを保存するファイルサーバー等のサーバー群の管理と運用等を行っています。こちらについては城所 弘泰 助教にお話しいただきましょう。

―パソコンという形でコンピューターが一般に普及するようになったのはここ20~30年ぐらいのことかと思いますが、今年50周年を迎える計算センターはさらにそのもっと前に開設されたのですね。当時は各大学で続々とコンピューターが導入された時代だったということですが、本学は特に早い方だったのでしょうか。

城所:規模が同じような私立大学としては早い取り組みだったと思います。意外に思うかもしれませんが、学習院大学は先取の気質に富んでいるのです。これは教育の話になりますが、本学では昭和49(1974)年の計算機センターの開設を受けて、4年後の昭和53(1978)年までに法・経済・文・理学部の4学部すべてに情報処理科目が開設されています。

システムでは、ファイアウォールやウィルス検知機能などのセキュリティシステムや仮想環境も、それがまだ世間で当たり前になるより前から導入してきた実績があります。

平野:安全なネット環境を実現するための先進的なシステムを自ら運営できるのが、計算機センターの情報システム運用のすごいところなのです。

―どうしてそのようなことが可能だったのでしょう。

城所:計算機センターはコンピューターの必要性が認識され始めた早い時期に、教育研究の一部門として開設されました。それゆえ当初より専任教員がおり、システムも学内において自前で運営してきたことが大きいと思います。研究機関であるからこそ、将来コンピューターの管理・運用に必要になることを見通すことができる教員たちがいて、その最先端の研究を実際に試せる環境が学内にあり、すぐにチャレンジすることができたのです。ですから今現在も計算機センターは最先端のシステム・設備を備えています。もっとも中には時代を先取りしすぎて、他の大学や組織に広がらず、当時は本格導入には至らなかったシステムもありましたが。

―先取りしすぎたこともあったのですか。でもこの計算機センターの先取性も、案外知られていない一面ではないでしょうか。

すごい!の先へ―これからの計算機センターが目指すもの

―「教育」「研究」「情報システム運用」面から計算機センターの「すごい!」をご紹介いただきました。最後に今後の計算機センターのビジョンをおきかせください。

平野:これからの社会を見通すと、情報の重要性がますます高まることが予測されます。教育面では、学習院大学を卒業する学生が社会で存分に活躍できるよう情報に関する教育を充実させていく必要があります。研究面では、情報科学の分野だけでなく、あらゆる学問分野において情報を扱う理論や技術が浸透していくと考えられます。このような変化を背景に、情報に関する教育と研究を中核的に担う組織が必要であり、計算機センター(あるいは後継組織)がしっかりとその役割を果たしていくことが今後の目指す方向となります。

―お話をうかがい、計算機センターの様々なすごい!を知ることができました。充実したデータサイエンス教育をどの学部に入学しても受けることができるのは、これから入学する皆さんにとっても嬉しいことですね。

本日は長時間にわたりありがとうございました。