ミトコンドリアを活性化し、健康寿命の延伸を図る――サプリや治療薬、治療法の研究に打ち込む学習院大学・柳研究室

2025.03.06

理学部 大学院 在学生 教職員

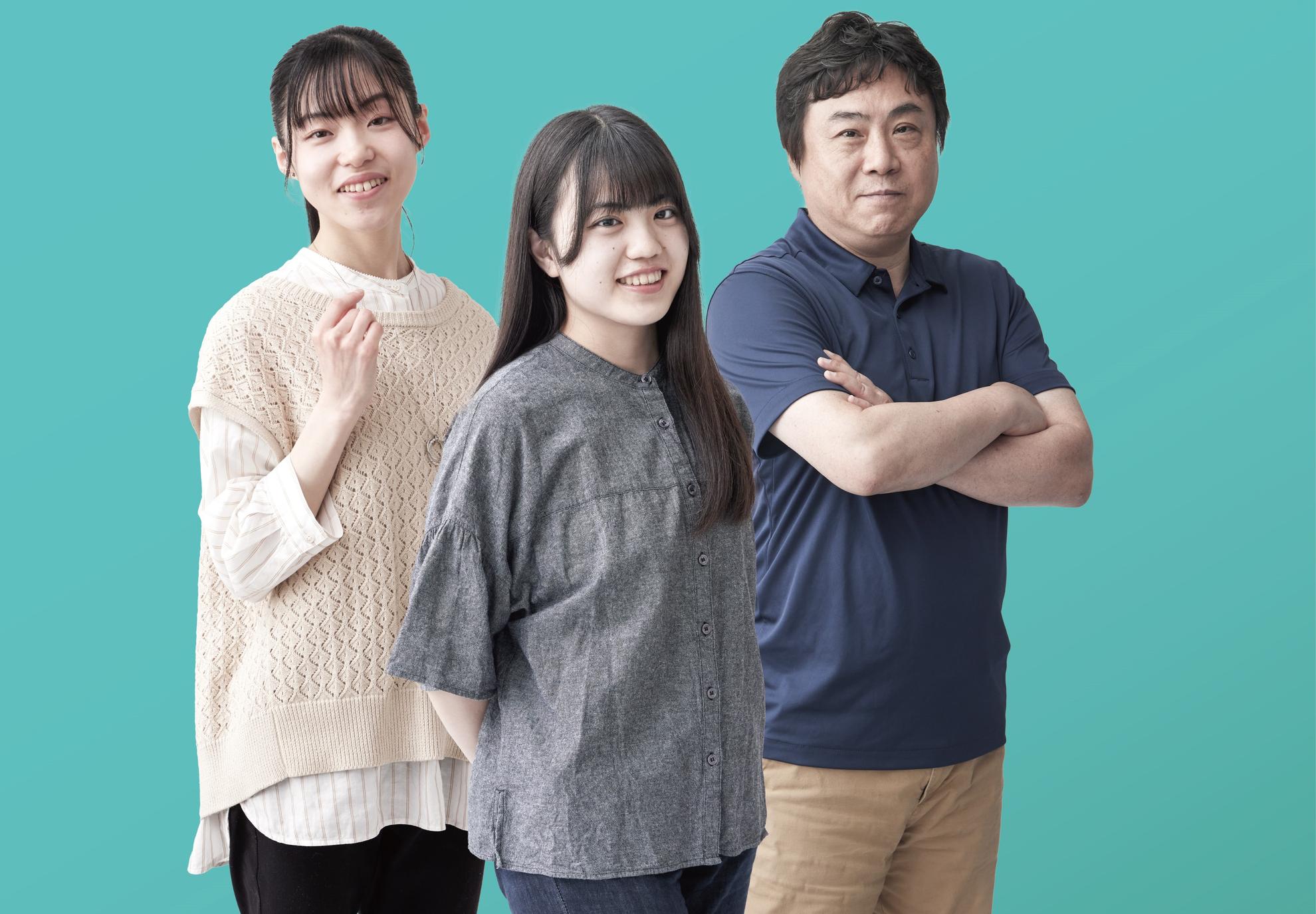

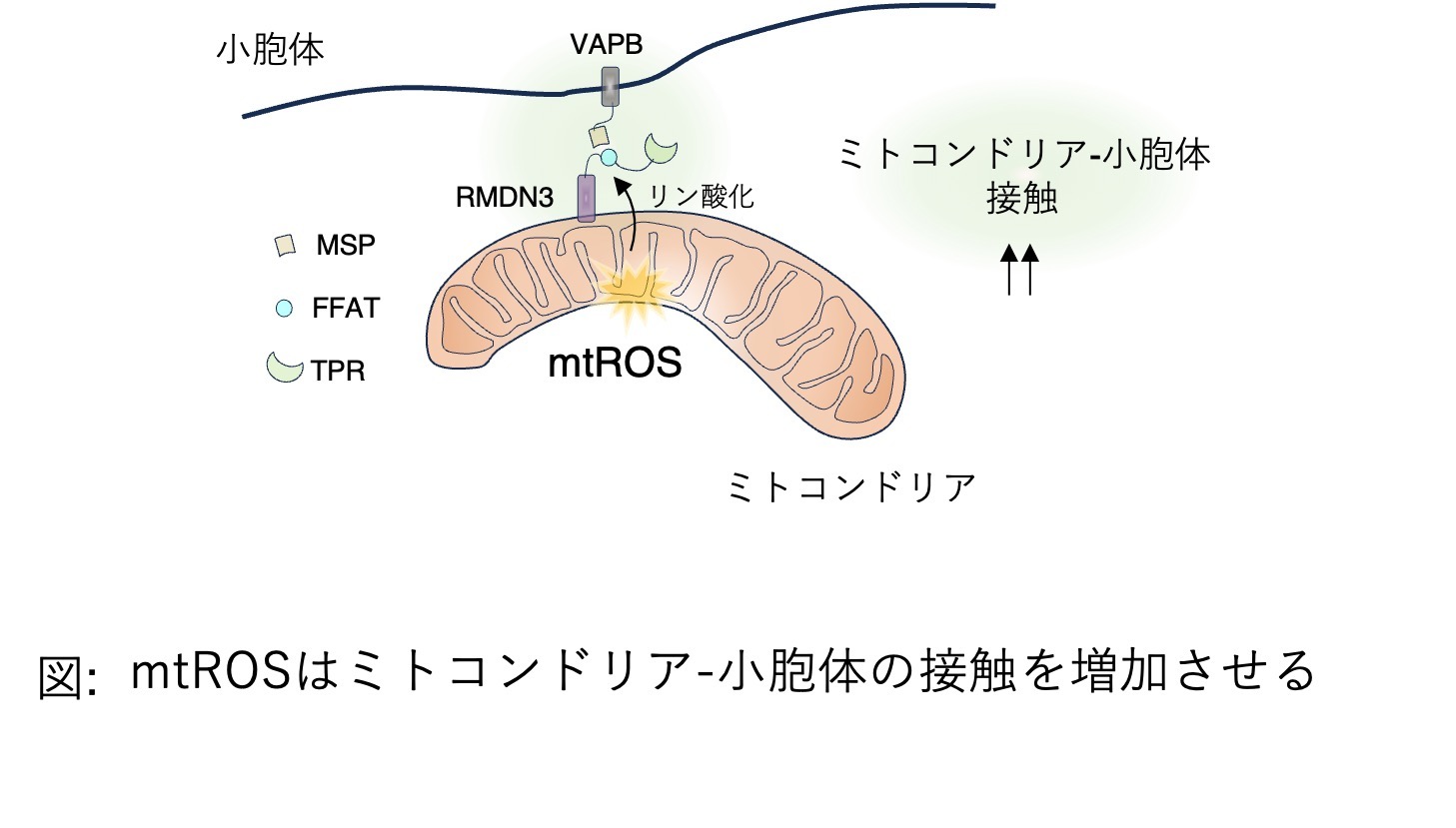

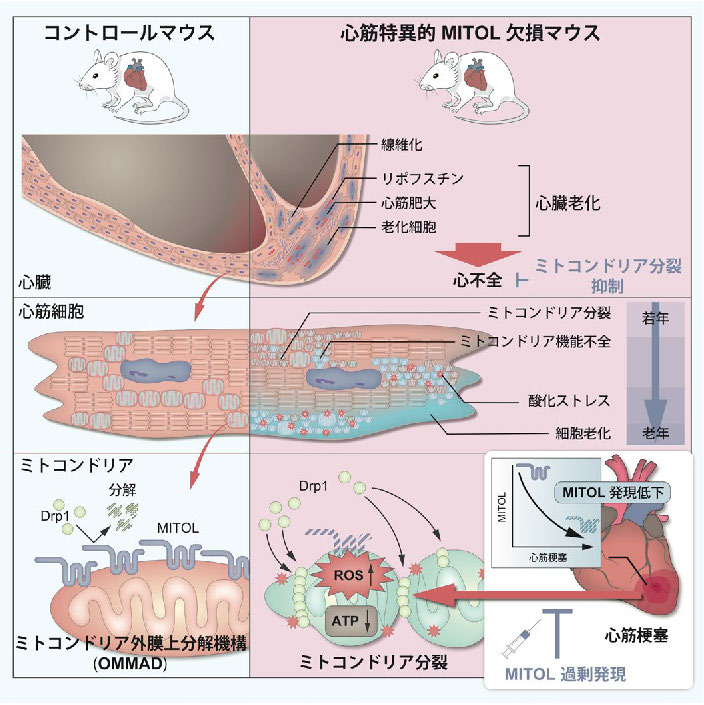

地球上のほぼすべての真核生物の細胞内に存在するミトコンドリアは、生きていくために必要なエネルギーを産生する細胞小器官である。その機能が低下すると有害な活性酸素をまき散らし、老化や老化に関連したさまざまな病気を誘発することが知られている。このミトコンドリアの機能を正常に保つ酵素マイトル(MITOL)を発見し、マイトルを活性化する化合物の同定にも成功、その研究成果をもとにサプリや治療薬、治療法の研究をしているのが、理学部生命科学科の柳茂教授だ(写真は左・柳教授と、右・柳研究室で学ぶ田名部大士さん)。

弱ったミトコンドリアを活性化する酵素を発見

臨床医だった柳教授がミトコンドリアの研究に取り組むようになったのは、アルツハイマー病やパーキンソン病といった、神経細胞に関わる病気への関心がきっかけという。

「人間は歳をとると、神経細胞の中にたまるタンパク質の"ゴミ"を分解する力が低下します。"ゴミ"が過度にたまるとやがてその神経細胞は死んでしまうのですが、あるとき、たまたま撮影した動画に面白いものが映っていました。神経細胞にたまった"ゴミ"にミトコンドリアが集結すると、"ゴミ"が消えていったのです」(柳教授。以下、同)

柳教授たちはこれをヒントに、ミトコンドリアの品質管理・動態制御を担う酵素、マイトルを世界に先がけて発見する。2006年のことだった。

柳 茂(やなぎ・しげる)/学習院大学理学部生命科学科教授。福井医科大学(現・福井大学)医学部卒。博士(医学)。内科医として臨床を経験したのち、福井医科大学助手。米エール大学医学部に留学後、神戸大学医学部助手、同助教授、東京薬科大学生命科学部教授を経て、2020年から現職。専門は生化学

ミトコンドリアのエネルギー産生量が3倍に

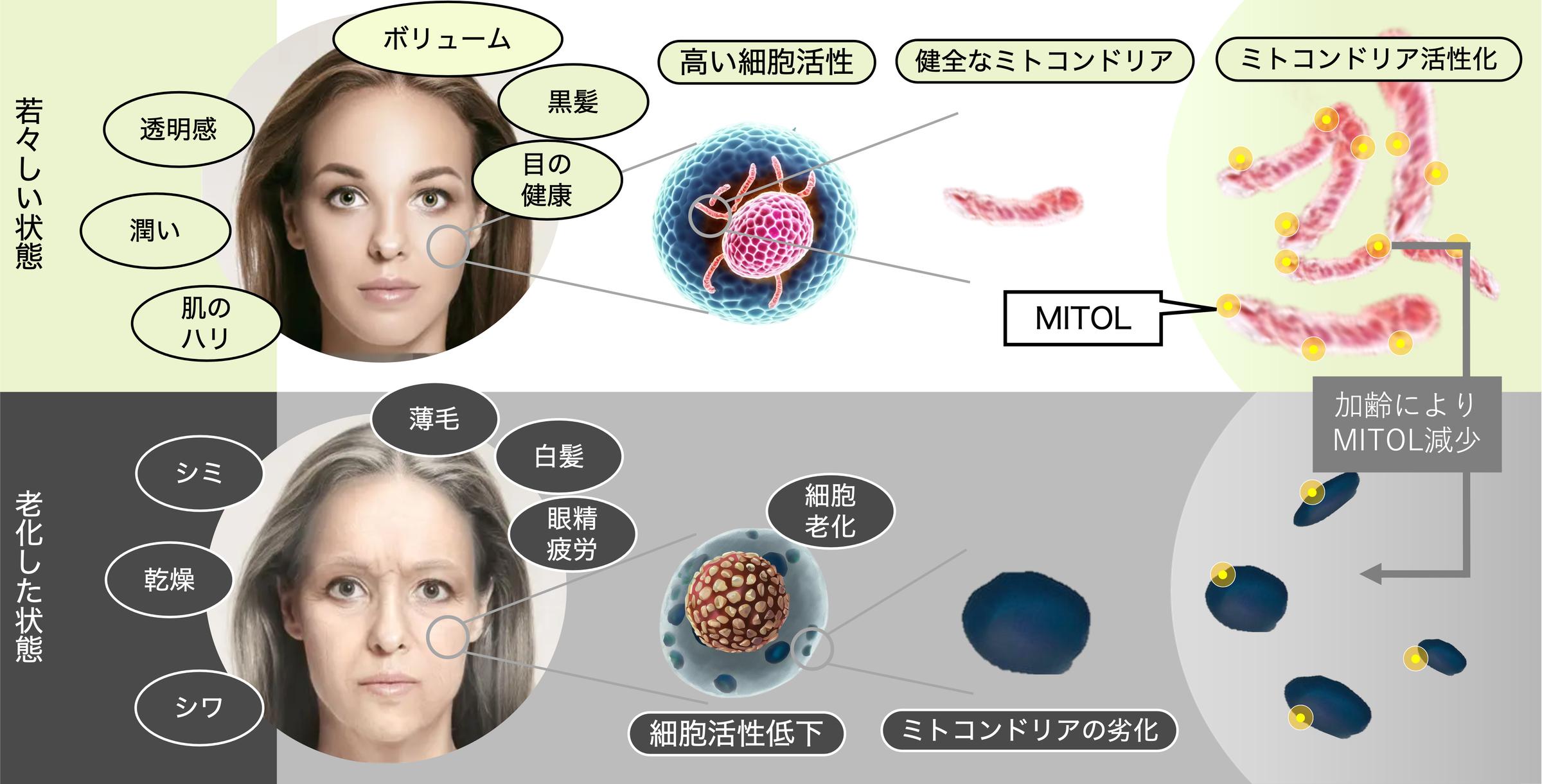

ミトコンドリアは、マイトルが活性化すると元気になる。老化した細胞のマイトルを増やしてやると、細胞は若返った。元気なミトコンドリアは神経細胞の中の"ゴミ"を旺盛に見つけ出し、タンパク質分解酵素複合体「プロテアソーム」によって"ゴミ"の処理が進むこともわかった。問題は、このマイトルという酵素自体が加齢やその他の原因で減少したり、十分に働かなくなったりすることだった。そこでマイトルを活性化する物質として着目したのが、漢方薬として長年使用され安全性や効果が確認されている一方、そのメカニズムが十分にわかっていない生薬成分だった。

培養細胞を使った予備実験で、柳教授はある生薬成分がマイトルを活性化することに気づいた。しかし、他の培養細胞にその成分を添加してもマイトルは活性化しない。予想に反し、培養細胞への効果は限定的だった。ところが、ある学生がマウスにその成分を飲ませてみたところ、各臓器でミトコンドリアが活性化し、マイトルに対する効果が確認できた。生薬成分そのものではなく、その代謝産物にミトコンドリアを活性化する効果があると確信した瞬間だった。

その後、長きにわたる研究を経て、ついにマイトルビンという画期的なミトコンドリア活性化物質の同定に成功する。細胞によっては、マイトルビンによりミトコンドリアのエネルギー産生量が約3倍に増加することもわかった。

「最初に注目した生薬成分は、消化管吸収率が極めて低いことが知られています。しかしマイトルビンの細胞への取り込まれやすさを示す指標は、消化管吸収率が約95%の物質と同程度であることがわかりました。私たちはさらに、本来水に溶けにくい性質のマイトルビンを高水溶性に変えることにも成功しました。この技術は、世界でも私たちの研究グループしか知りません。初めて成功したときは、歓声が上がりました」

マイトルビンを投与したマウスの観察では、精子数の増加、皮膚の老化の改善、心機能や神経機能の改善、筋力の増強、内臓脂肪の減少、抗がん作用などの効果が観察された。マイトルビンの詳細な機能を調べることで、パーキンソン病やアルツハイマー病、ALSなどの神経変性疾患のほか、がん、心不全、皮膚老化、フレイルなど、老化に関連したさまざまな病気や症状への新しいアプローチにつながることが期待されている。

マイトルと老化の関係性(株式会社マイトジェニックのHPより抜粋)

クラウドファンディングで2800万円超が集まる

柳研究室のこうした研究成果を社会に還元するため、2023年4月、学習院大学発のベンチャー企業として株式会社マイトジェニックが設立された。学習院大学では、中長期計画「Gakushuin U. Grand Design 2039」の一環としてベンチャー企業設立を支援しているが、とはいえ事業化にはお金がかかる。そこで、「エイジングケアに関わるミトコンドリア研究の成果を活用したサプリ開発」を名目として、クラウドファンディングで資金を調達することにした。

すると3カ月足らずで、1,170人の支援者から2,800万円を超える寄付が集まった。当初の目標額は100万円だったから、達成率は実に2,800%ということになる。それはとりもなおさず、美容と健康、そしてエイジングケアに資する新しいサプリへの市場の熱い期待を物語っていた。

「本当に驚きました。ちょうどよいタイミングで、テレビの教養バラエティー番組に招かれ、マイトルビンの説明をしたのですが、それも追い風になったのかもしれません」

マイトルの発見からおよそ17年の年月をかけて同定されたマイトルビン。マイトジェニック社は2023年には国内で特許を出願、24年9月には国際出願を完了した。また、ミトコンドリアをテーマにした健康啓発活動にも力を入れ、昨年12月には学習院大学が所在する豊島区の銭湯と共同で、浴湯にマイトルビンを溶かし入れたコラボ湯を実施した。

「昨今のサウナブームもあり、健康意識の高い方々が増えていると実感しますね。一般の方々にミトコンドリアとは何なのか? 体の中で何をしているのか? そしてマイトルビンの何がすごいのか? を伝えるのは、学会発表とは違った難しさと面白さがあると日々感じています」

現在、研究室には他大学や民間企業から次々と共同研究や商品開発の引き合いが舞い込んでいる。各界が注目するなか、柳研究室から生まれた学習院大学発のベンチャー事業は、由緒あるこの大学に新しい風を吹き込む存在となっているようだ。

生命のメカニズムを解明する面白さ

柳研究室では今後も、ミトコンドリアの基礎研究に重きを置きつつ、研究成果を利用した新しい解析手法・治療法の提案などをしていくという。第二、第三のマイトルビンとなる新規物質の探索や、人間だけでなく、動物や植物など幅広い分野へのマイトルビンの応用にも意欲を見せている。所属する20人ほどのメンバーは、教授や先輩たちの活躍に刺激を受け、日々の研究活動に取り組んでいる。

「生命科学の世界はまだまだわからないことだらけ。ですから学生たちには、何ごとも『やってみなはれ』と言っています。ただ、基礎研究をちゃんとしてからでないと、応用研究には進めません。まずは分子生物学や細胞生物学の知識と技術をしっかり身につけ、論理的な思考で研究が展開できる能力を磨いていってほしいですね」。

そして、柳教授は生命科学の魅力をこう語る。

「私が生命科学の研究者になったのは、未知の現象を自分で解明することが楽しかったからです。生物はいかに巧妙に生命をつないでいるのか、分子レベルでそのメカニズムを探るのが生命科学という学問です。誰も見たことがない生命のメカニズムのベールを、自分が初めてはがすという高揚感、喜びを知ってしまうと、これはもうやめられません。そしてそうした学問の先には、病気の治療や健康寿命の延伸といった、超高齢社会を迎えた人類の新しい挑戦が待ち受けています。大学での地道な研究、そしてベンチャーでの事業化を通じて、社会への恩返しをしたいというのが私の願いです」

人類の未知の扉を開くため、柳教授と学生たちの歩みはたゆみなく続く。

「人の健康や幸せに資する研究者を目指して」――自然科学研究科 生命科学専攻 博士後期課程1年 田名部大士さん

「研究者を目指すうえで重要なのは『根気と根性』」と田名部さんは言う

理学部の学生は、4年生になるといっせいに研究室選びをします。私はミトコンドリアの研究に興味をひかれて柳研究室に入り、以来、大学院でも研究を続けています。

柳先生は、研究成果を人の健康や幸せに役立てたいという思いが強い先生です。明るくて気さくなお人柄ですが、研究に対する姿勢に妥協はありません。その厳しさは、私たち学生への期待であり、愛情でもあると感じています。

いま私が取り組んでいるのは、「マイトルビンの解析」です。学年が上がるごとに学生に役割を与え、責任を委ねてくださるし、意見を求められたり自発的に考えを述べたりする機会も多いので、研究室での活動はやりがいがあります。

先日、ある共同研究で、ミトコンドリア病の患者さんの細胞において、マイトルビンがミトコンドリア機能を回復させるという成果が出ました。ミトコンドリア病というのは、ミトコンドリアの機能破綻が原因でエネルギーがつくれなくなる難病で、小児患者が多いのも特徴です。実際に患者さんの細胞をご提供いただき実験をしたのですが、マイトルビンの効果がはっきり出た瞬間、私は興奮が隠せませんでした。難病の子どもたちを救える可能性が出てきたからです。この研究をやっていて本当によかったと、心から思いました。次なる目標は、投与する濃度、回数、タイミング、そして安全性などを見極めて、実際に使える医薬品をつくること。時間はかかっても、みんなと一歩ずつ確実に進めていこうと思います。

高校まで青森県で過ごした私にとって、学習院大学の魅力は、目白という都心のキャンパスで、自分がやりたい理系の勉強ができるところと研究環境の良さにあります。生命科学科は、各学年の学生が50人ほどで、それを8人の教授が指導するという少人数教育です。学生同士、すぐに親しくなれますし、先生のていねいな指導が受けられる点でも恵まれていると思います。

柳研究室の学生は、男女比率がほぼ半々。化粧品や美容の分野にマイトルビンの可能性を感じて、入ってくる人もいると思います。動機は何であれ、研究者を目指すうえで何が重要かと聞かれれば、私の答えは「根気と根性」。気がつけば放課後の時間、土日、夏休みも冬休みも研究に取り組んでいます。それでも「早く結果を見たい!」「早く続きをやりたい!」という気持ちに駆られて夢中になる人が、研究者には多いように思います。だからこそ、一歩でも前進したときの喜びは格別です。

先のことはまだ具体的に決めていませんが、これまでの経験を生かして基礎研究、応用研究に励み、臨床分野との懸け橋となる研究者を目指していきたいと思っています。そしてもう一つ、後輩の指導にも関心があります。柳先生をはじめ、たくさんの先生や先輩から自分がしてもらったように、研究に没頭する楽しさ、ワクワク感を、私もまた後輩に伝えていけたらいいなと思っています。

<詳しくはこちらへ>

分子生化学(柳研究室)

取材・文/田中洋子 撮影/今村拓馬 制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ